雑記には修理の概要を書いたのだが、ここでは写真を加えて説明したいと思う。

TR-2300の送受が出来なくなったと言う事で見てみる事にした。

受信時のノイズは出ているが、信号は受信出来ない。

送信も出来ない。

概要とか回路構成の時代背景的なものとか

送受が出来ないので、その共通部分である局発の不調ではないかと思う。

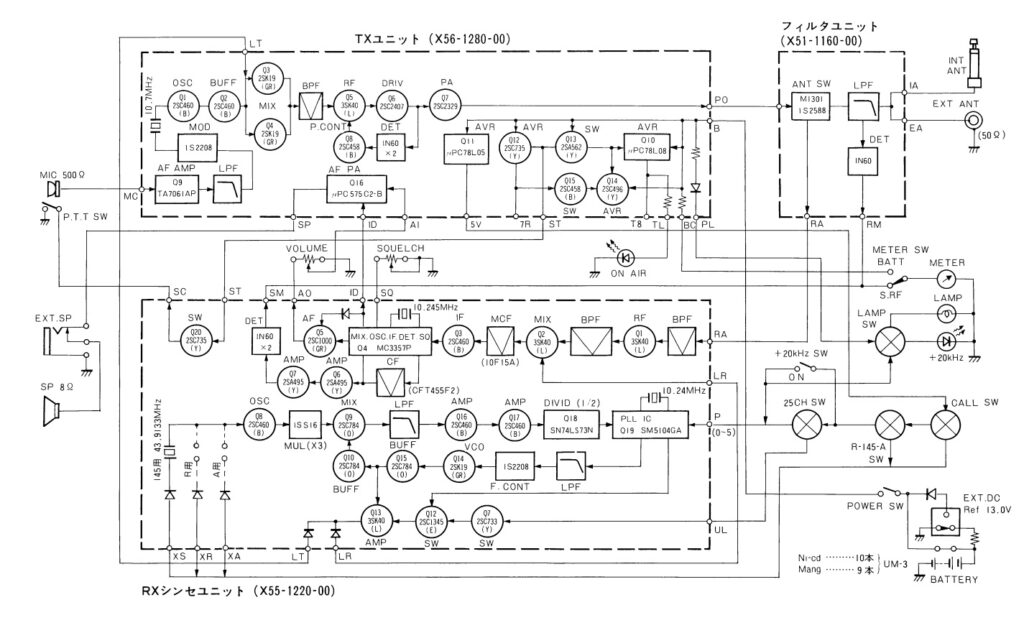

ブロック図を見ると、134MHz台のVCOを元として受信時には144MHz帯ーVCOの周波数=10.7MHzのIF周波数になるようにしている。

送信時にはVCOの周波数+10.7MHzの水晶発振器=144MHz帯となる。

現在に於いては、受信時はIF周波数分だけシフトした発信周波数にするとしても、送信時には144MHz帯を直接発振させるのが普通だ。

しかしこの時代にはモジュラスNプリスケーラ搭載のPLLデバイスがなかったなどの理由からか、少々複雑な周波数構成が採られている。

PLLデバイスに134MHz帯が直接入力出来るはずはなく、134MHz帯のVCOの出力と43.9133MHzの水晶発振器の周波数を3倍した131.47MHzをミキシングし、2.56MHzに落とし、更にそれをロジックICで1/2に分周して使用している。

TR-2300が1978年の発売で、74HCシリーズが登場したのが1980年代初頭だそうだ。

従ってTR-2300では74LS73が使われているわけだが、C-MOSの4000シリーズは存在していて、2.56MHzであれば動作が可能だった。

例えば4013であれば5V電源電圧時に最小3.5MHz(Typ.5MHz)で動作させる事が出来た。

TR-2300はチャネルダイヤルで40KHzごとの周波数設定を行い、+20KHzスイッチを入れたり切ったりすると、実質20KHzステップが実現する。

何故20KHzステップのダイヤルを装備しなかったのかだが、ステップ角が小さくなりすぎて現実的ではなかったのだろう。

今なら表示器とロータリエンコーダでOKなのだが、当時のロジック物はコスト高だった。

PLLデバイスは10KHzステップが実現出来るもので、それを20KHzステップにするために1/2分周器が必要だったわけだ。

なおこのPLLデバイス、分周比設定がパラレル入力なのである。

PLLデバイスはCB無線用のSM5104(MC145104)で、5KHz又は10KHzステップでの周波数可変が可能だ。

周波数設定ピンは8bitあるので、これをフルに使えば144MHz~ 149.1MHzまで可変出来るはずだ。

しかし実際には可変幅を1MHzとして、プリミクスの水晶振動子の周波数を切り替えている。

どちらにしてもVCOの発信周波数範囲は変わらないのだが、何故こうなったのか。

バンドスイッチとチャネルスイッチなどのロジック的都合なのかも知れない。

(リニアなチャネルスイッチを使うには、エンコーダや加算機が必要になりそう)

TR-2300よりも少し時代は前になる(古い)と思うのだが、TR-1200や松下のRJX-610は36MHzのVFOと14MHzの局発から50MHz帯を作り出していた。

これはPLLではなくフリーランニングの発振器なのだが、IF周波数が14MHzの理由はよく分からない。

14MHz帯はアマチュアバンドがあり、これらトランシーバを改造して線を引っ張り出すと14MHz⇔50MHzのコンバータとして使えない事もない。

10.7MHzの局発を使うと、その局発が漏洩する。

局発が漏洩すると、近くに置いた他の無線機のIF段に飛び込んで妨害を与える。

シールドが完全であれば防げる問題ではあるが、10.7MHzの局発を使うにはこうした問題も発生も考慮する必要がある。

VCOは動作しているか?

VCO自体が発振しているか否かをチェックする。

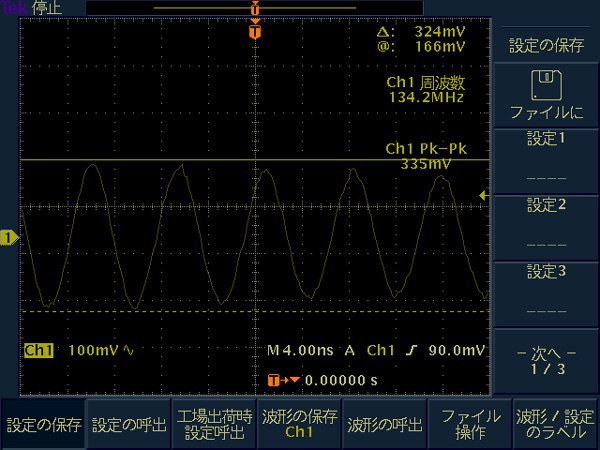

VCOのコイルの近くにワンターンコイルを近づけ、スペアナで見ると138MHzあたりで発振している。

TP6の電圧を見るが、制御がかかっていない。

VCOは完全にフリーランになっているが、トリマを調整して周波数を決めると受信が出来た。

フリーランなので周波数はすぐにずれてしまうが、VCOがロックすれば少なくとも受信が出来る事は確認出来た。

ただしPLLにロックがかからないと、局発のバッファFETのソース端子がカットされてしまうので、局発パワーがかなり小さくなる。

受信は何とか出来ても、送信は出来ない。

回路図を見てみる

KENWOODのサイトに取説があるので、そこに掲載されているブロック図・回路図を見る。

(下の回路図はクリックで拡大出来るはず)

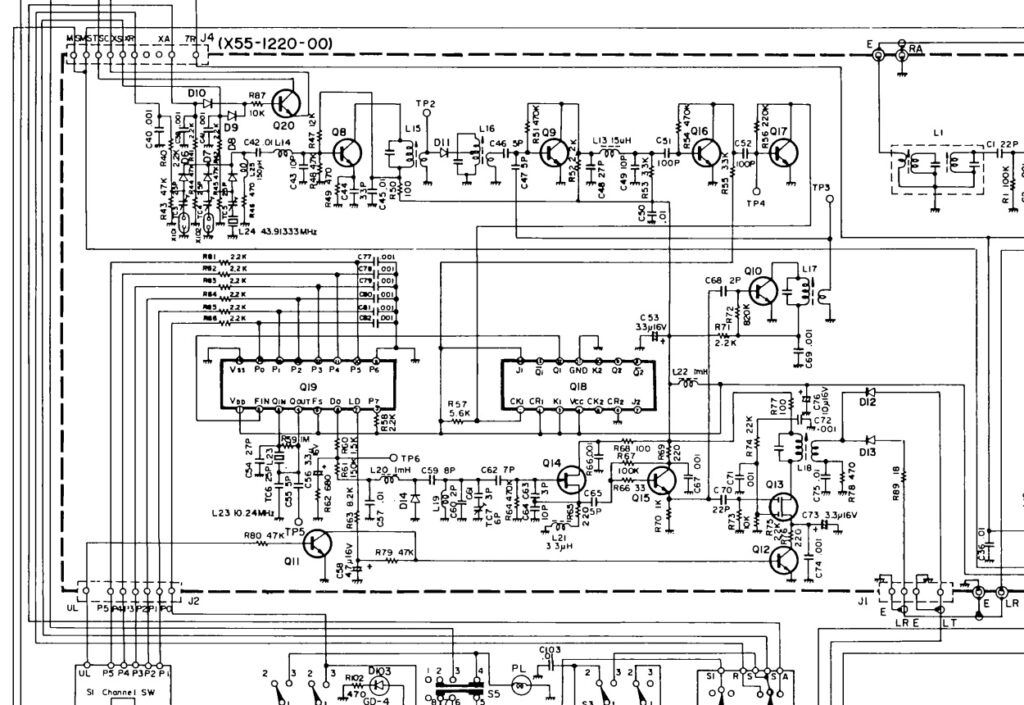

テストポイント(TP)がいくつも出ているので、そこをチェックしていく。

結論から言えば、TP4に信号が出ていなかった。

PLLデバイスへの入力は、VCOの周波数と131.47MHzをミキシングしている。

このミキサの出力は出ているのだが、ロジックIC(74LS73)の1ピンには信号が入っていない。

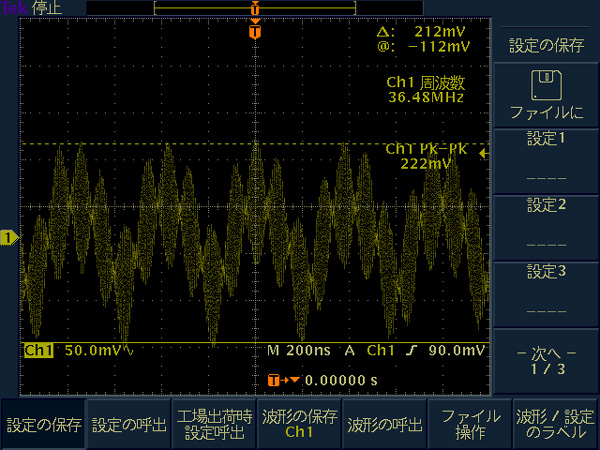

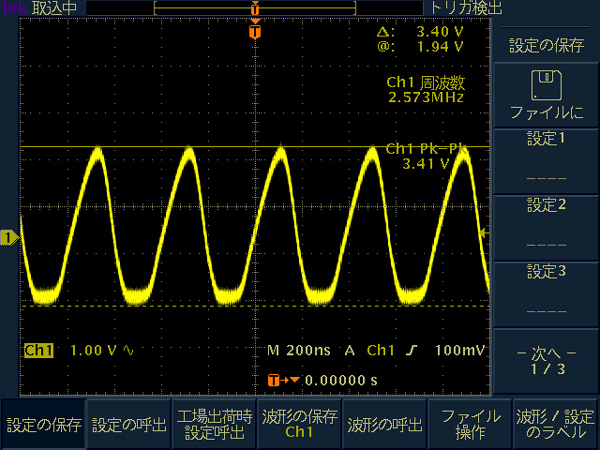

PLL用ミキサから分周器までの信号波形

ミキサの出力とロジックICまでには2SC460が2段のアンプが入っている。

2SC460は経年劣化で壊れやすいと言う事なので、おそらくこれが原因だ。

トランジスタの足が銀メッキされているから、銀が酸化してトランジスタを破壊すると書かれたページもあるが、そうであればたのトランジスタやロジックICなども片っ端から壊れるはずだ。

これはいわゆるイオンマイグレーションの拡大解釈的な理屈かなと思う。

個人的には気密不良や湿気による特製劣化ではないかと考える。

パッケージと足(金属)の熱膨張差などで空気や水分が入り込み、劣化させる。

ICなどではパッケージと足の隙間にカビが生えたものを見た事がある。

劣化しやすいかどうかは、パッケージの材料や内部構造にもよるのだろう。

そう言えば真空管時代にはエミ減などという言葉があった気がする。

エミ源のエミはエミッション?それが減少するのかな?

GM減ではなくエミ源なのか。

2SC460は手持ちがないが、2SC1815あたりでも代用出来そうだ。

2SC1815(ft80MHz)と2SC3331(ft200MHz)があったので、ftが少し高い2SC3331と交換する事にした。

2SC3331は現在でも入手は可能だが、サンヨー製ではないらしい。

正規のセカンドソース品ではなく、リマークかコピーかそんなものだろう。

TRIOの他の無線機などのトランジスタの使い方を見ると、いわゆる低周波や455KHzのIF位までは2SC372が使われていて、それ以上の周波数帯の部分に2SC460が使われていた。

では2SC1815でダメかというと、実験はしていないが大丈夫だと思う。

ftが80MHzあれば20MHzで20dB位のゲインが取れるので、2.56MHzのアンプとしては十分だというのがその根拠である。

134MHz帯のVCO出力はTP3でモニタ出来る。

ミキシング後1段目のアンプを通った後の波形はTP4でモニタ出来る。

これが更にQ17で増幅されて、74LS73の1ピンに入る。

2SC460を交換してPLLは動作するようになった。

LS73をHC73に交換すればアンプは楽になり、消費電力低減やノイズ低減にもなる。

これで一通り動作するようになったので、あとは調整と確認を行う。

VCO周りの調整

145MHzに合わせた時に、VCOの制御電圧は1.5V程度にした。

これはアマチュアバンド以上の周波数を受信するための局発水晶が実装されていたためで、150MHz帯でもVCOがロックするようにした。

ただしその時の制御電圧は4V近くまで上がっているので、温度変化その他でロックが外れる可能性はある。

調整はTP6の電圧を見ながら、オレンジ色のボビンのコイル近くのトリマを回して行う。

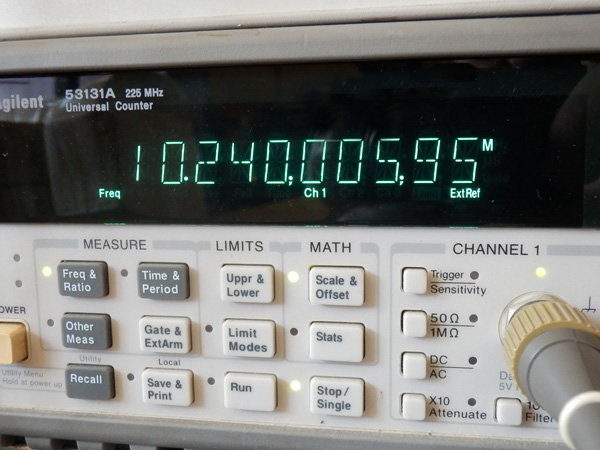

順番が逆になってしまったが、PLLの基準周波数である10.24MHzも合わせておく。

これは水晶振動子近くのトリマで調整、TP5でモニタ出来る。

基準周波数の10.240MHzがずれると、送受信周波数と周波数ステップが狂う。

局発周波数の調整

VCO周りの調整が済んだら、VCOの周波数をミキシングダウンするための局発の周波数を合わせておく。

ここもトリマが付いているのだが、ほんの少し動かしただけで大きく周波数が変わってしまう。

周波数は145MHz用の水晶振動子で43.91333MHzである。

局発の周波数がずれると、送受信の周波数がずれる。

送信と受信が狂うという意味ではなく、送信周波数も受信周波数も同じようにずれる。

水晶振動子は裸、つまりTCXOなどではないので、温度などで周波数は狂う。

だから適当で良いと言う事ではないが、ギリギリに調整しても少し時間が経てば狂ってしまう。

10.7MHzを455KHzに落とすための、10.245MHzの水晶発振回路は周波数調整が出来ない。

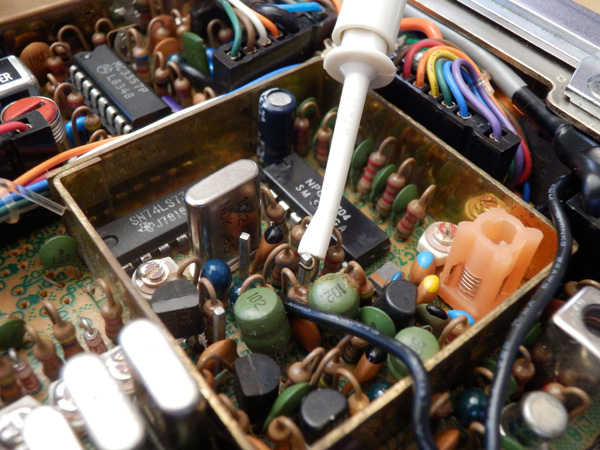

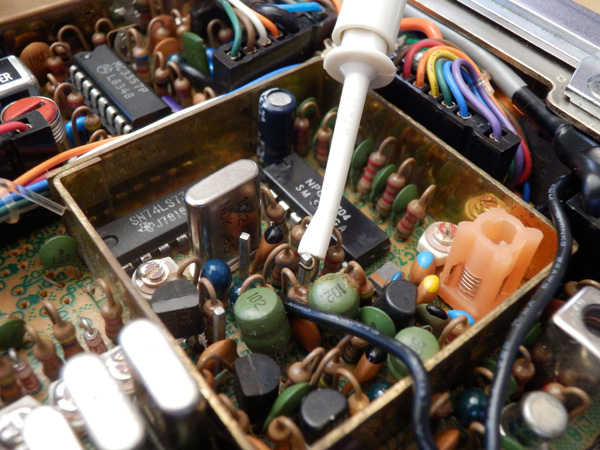

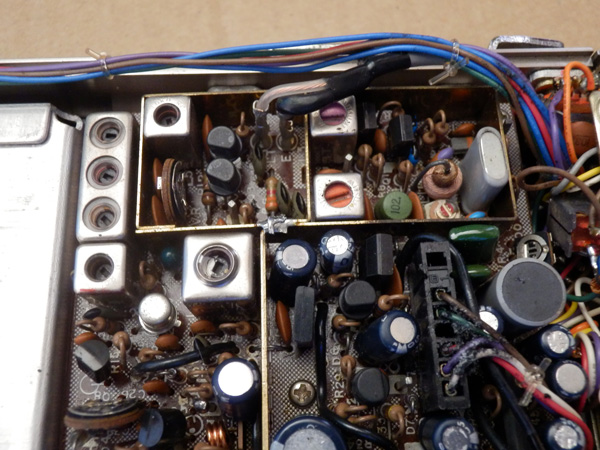

下の写真の水晶振動子のある区画が10.7MHzの発振回路、その左側にトランジスタが2つ並んでいるブロックがシングルバランスドミキサだ。

ミキサのDCバランスを取るための半固定抵抗も見える。

更に左側にはコアが3つのトランスがあるが、144MHzに対して10.7MHz離れた所のスプリアスを低減させる必要があり、Qが高く通過帯域の広い(144MHz~146MHz)フィルタが必要になったわけだ。

送信用の局発である10.7MHzはトリマが付いているので、送信周波数が145MHzになるように調整した。

これは送信周波数のみに影響を与える。

これが狂うと、受信周波数と送信周波数がずれてしまう。

送信部は筐体のスピーカが付いている側に入っている。

送信部の調整

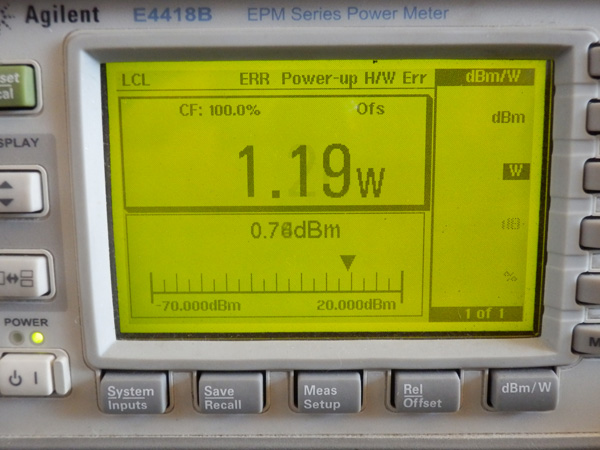

送信出力を調整する。

各部のトリマなどがずれている可能性があるので、バンド内の周波数の一定性や出力を見ながら調整する。

TR-2300にはAPCがあるので、まずVR2をGND側に回しきってフルパワーが出る状態にしておく。

TR2300の送信用ミキサは、スプリアス低減のためにシングルバランス型になっている。

DCバランスをVR1で取る事が出来るので、局発の134MHz帯が最小になるように調整する。

134MHz帯のレベルがチェック出来ない場合は、送信出力が最大になるように調整してもだいたい合う。

コイルの同調周波数がずれる事は余りないので、トリマを調整して出力最大点を見つける。

APCの制御を外しておくと、最大で1.5W近くの出力が出る。

周波数オフセットの出来るトラッキングゼネレータ付きのスペアナがあれば、トラッキングゼネレータの出力周波数を10.7MHzだけマイナスにオフセットさせ、134MHz帯のVCO出力の代わりにTR-2300に入れれば、バンド内の出力平坦性の確認と調整が簡単にできる。

入力するポイントは送信基板のLT端子である。

端子は一見外せそうだが、半田付けされていた。

送信部の調整が出来たら、APCを効かせるようにVR2を調整して出力を1W位に合わせる。

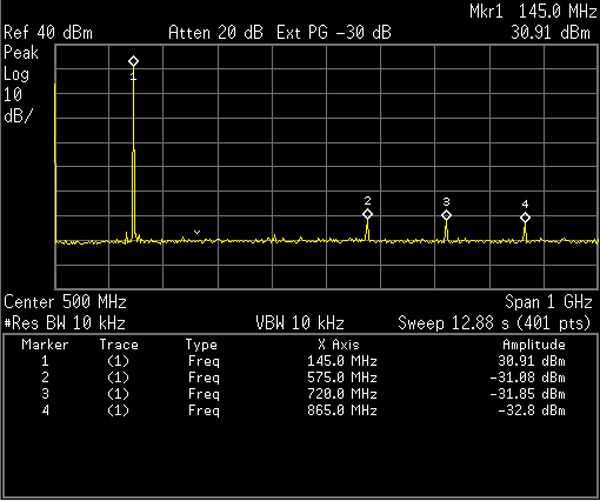

ついでなのでスプリアスも見ておいた。

100MHzを超えて1W以上の出力の無線機のスプリアスは-60dBcと規定されている。

出力が+30dBmなのでスプリアスは-30dBm以下である必要がある。

スプリアス単一で見ればギリギリで-60dBcはクリアしているが、スプリアスの総量で見ると規格に達していない。

いずれのスプリアスも500MHz以上なので、ちょっとしたローパスで改善可能だ。

当時の規格によれば高調波スプリアスは-50dB以下(dBcと言う事だろう)となっている。

受信感度は20dBノイズ抑圧感度が0.4μVと規定されている。

また1μV入力時のS/Nが30dBとも書かれている。

耳S/N 10dB(!)時のアンテナ入力が-10dBμV程度だったので、受信感度の劣化はないものと判断した。

PLLデバイスなどはそのままに、コントロール部分を変更すると現代風になる。

チャネルスイッチはそのまま使うが、信号的にはロータリエンコーダ代わりにする。

1ステップで5KHz周波数が動くようにPICなどで制御する。

1MHz内を8ビットで制御すれば良いので、PLL IC手前の分周器を外せば5KHzステップになる。

バンド切り替えもPICからの制御で、周波数は144MHzから146MHzまでリニアに可変出来るようになる。

そうるすとバンド切り替えスイッチと20KHzシフトスイッチが不要になるので、DSPと直交変調器によるSSBゼネレータと、受信部はSDRで良いな、これを組み込んでオールモード化出来る。

バンド切り替えスイッチでFM/CW/SSBを切り替える。

+20kHzスイッチはノイズブランカのON-OFFに使う。

音量調整は2連VRにして音量とスケルチ調整に、現状のスケルチVRはRITにする。

CALLスイッチは、これを入れるとSSB/CWモードでは1KHzごとに、FMモードでは20KHzステップで周波数が可変出来るようにすれば使いやすい。

PLLの周波数ステップは5KHzが最小なので、それ以下の周波数可変はSSBゼネレータにDDSを組んで100Hzステップにする。

周波数の表示は、ラジケータを外して小型の有機ELのディスプレイでも仕込むのが良いだろう。

周波数ダイヤルを操作すると周波数表示になり、周波数表示後少し時間が経つとS/RFメータになる制御で。

なんて考えるよりは新しい無線機を買った方が良いか。

私の場合は新しい無線機を買うよりも改造する事の方に興味があるわけだけれど。

コメント