ミニは色々実験したりで、走行距離が伸びた。

毎日の買い物や週に1回少し離れたスーパーに行く程度だと、月間走行距離は1,000km位だ。

しかし先月や今月はMFSW有効化でDCCのテストで走ったり、後日記事にするがバーダルD-A-C処理後に走ったりした。

横浜も行ったし静岡市の方とか、そういえば富士山にも行ったんだ。

ナビの地図のバージョンアップは1時間位かかるので、この時には伊豆半島をほぼ半周した。

伊豆スカイラインで箱根あたりまで往復すれば100km近く走る訳で、コーナリングの面白さもあって伊豆スカイラインを何度も走った。

ジムニーに乗り始めた時は、悪路でも山でもどこにでも行けるのではないかと、誰も踏み込まないような林道に入ってみたり、雨が降れば川になってしまうような道とは言えないような、大きな石がゴロゴロしている山に入ってみたり、倒木を乗り越えてみたりと、今思えば無謀とも感じられるところにまで行ってみたのだった。

ミニは良く曲がるので、ジムニーが最も苦手として中速以上のコーナリングが得意だ。

面白いほど良く曲がり、そして良く止まる。

で、伊豆スカイラインを走った。

と言うことで、約2ヶ月で4千km以上のマイレージを刻んだ。

いや、マイレージとはmile距離単位のことか。

日本ではアメリカ陸マイル(1,609.347m)を使うのかな?イギリスだと1,609.343mとちょっと違う。

ヘッポコページによる「マイレージ」の解説を見ると「マイル・マイレージとは、平たく言えばポイントカードのようなもの。」だそうだ。 “ポイント”ならまだしも、ポイントカードとはこれいかに。

マイレージはまあヘッポコページに任せるとして、D-A-C処理を行うとオイルが汚れると言う事なので、じゃあオイルを交換しようかなと。

オイルは5W-40の化学合成油が指定だ。

以前に購入した5W-30のオイルが残っていて、これを使い切ろうかと思っていた。

しかしスカイウエイブと原付のオイル交換をして、残りを見たら4リットル位しかなく足りない。

なので新たにオイルを購入する。

ジムニーで使っていたオイルは20リットル缶で買ったのだが、1年半位で使い切っている。

スクータのオイル交換もしたのでジムニーに使っただけではないのだが、消費量から逆算するとジムニーの平均的オイル交換インターバルは4,000km以下だった。 指定は5,000kmごと、シビアコンディションでは2,500kmごとに交換しろとなっていた。

山道を登る時は全開走行だし油温も上がりやすい車なので、オイル交換インターバルが5,000kmを超えないようにしていた。

欧州でオイルのロングライフ化が叫ばれ始めると、自動車各社はオイル交換インターバルを延長し始めた。

エンジン形式も指定オイルも同じなのに、突然オイル交換インターバルが1万km→2万kmに伸びた車もある。

プジョー208(ターボ付き)は2万kmごとのオイル交換が指定、粘度も0W-30と柔らかいオイルを使う。

油温管理をはじめとした細部のチューニングはあるのだろうが、何か無理矢理な感じも受ける。

オイルの銘柄とだいたいの価格(5リットル/20リットル)は以下のようになる。

ACEA規格 API規格 BMW認証 銘柄 5リットル価格/20リットル価格

A3/B4 SP BMW LL01 BMW 1.3万円位/不明

A3/B4 SP BMW LL01 Castrol EDGE 7千円/1.9万円

A3/B4 SN BMW LL01 MOTUL8100 X-Cess 1万円/2.9万円

C3 SN BMW LL04 MOTUL8100 X-Clean 1万円/3.5万円

A3/B4 SN/CF−−−−− elf EVOLUTION 900 FT 1.3万円/3.1万円

A3/B4 SP −−−−− SUNOCO Svelt EURO 8千円位/2.8万円

A3/B3 SL −−−−− LIQUIMOLY LEICHTLAUF MOS2 1万円/3.6万円

C2 SN BMW LL01 FUCHS TITAN GT1 PRO 2312 2万円/3.8万円

C3 SN −−−−− TOTAL QUARTZ INEO FIRST 1.4万円/4.6万円

C5 SN BMW LL04 BARDAHL TECHNOS XFS 不明/7.5万円

A3/B4 SP −−−−− TOYOTA GR Touring 8.5千円/2.4万円

自動車メーカの認証を取るには、メーカの要求仕様に合致するオイルをオイルメーカがメーカに申請する。

例えばMOTUL8100 X-Cessは以下のメーカの認証を取っている。

BMW LL-01

CHRYSLER MS 12991

FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2 GENERAL MOTORS GM LL-B-025

MERCEDES-BENZ MB 229.5, MERCEDES-BENZ MB 226.5

PORSCHE A40

PSA GROUPE PSA B71 2296

RENAULT RN0710 – RN0700

VW 502 00 505 00

elf EVOLUTION 900GTは以下だ。

Mercedes-Benz: MB 229.5 /229.3 /226.5

VW 502.00 / 505.00

PORSCHE: A40

ACEA(Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles)は欧州のオイル分類だ。 これを説明すると長くなるが、上の表にあるA3/B4とはSAPS(硫黄分やリン、硫酸灰分)が0.9〜1.6%と多いので、クリンディーゼルエンジンには使えない。 (A3/B3はさらにSAPSが多い)

A3/B4のHTHS(高温時粘度・油膜の厚さ)は3.5mPa・s以上である。

0W-8/0W-16だとHTHSが2〜2.3程度しかない。

C2・C3はSAPSが0.8%以下なのでクリンディーゼルエンジンに使える。

C3のHTHSは3.5mPa・s以上だが、C2は2.9mPa・s以上と油膜が薄くなるが省燃費性能が高い。

API分類は様々な項目があるのだが、一般的にはこの表で説明される。

詳しくはこちらから。

マツダのディーゼルエンジン車は、指定オイル以外は使うなとされている。

マツダのディーゼルエンジン用オイルはACEA C3規格なので、C3規格以上にSAPSの多いオイルを使うと、スス問題やDPF寿命に影響する。 逆にC1/C4規格のオイルを使えば、更にススや灰分が少なく実質的な寿命を延ばすことが出来る。

C4規格のオイルとしてはUnil OpalのOPALPERF X-TRA(5W-40)があり、ルノーはこれを指定している。 C1だとTOTAL QUARTZ INEO FIRST(0W-30、SKYACTIV-D適合)がある。

マツダは自社ブランドオイルの他に、Castrolを指定している。

0W-20とか10W-30などはオイル粘度を示すものだが、それ以外に粘度指数というものがある。

これは40℃の時の粘度と100℃の時の粘度を比較したもので、数字(cSt)が大きいほど粘度変化が少ない。

0W-20のオイルで比較すると、以下の違いがある。

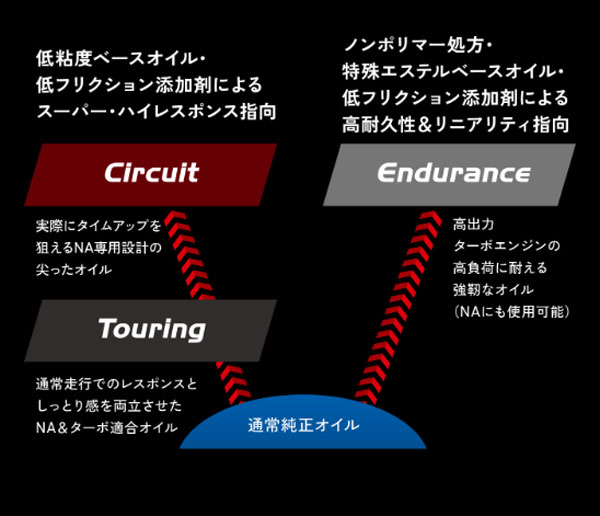

TOYOTA GR Circuit:310

TOYOTA GR Engurance:165

ENEOS X PRIME:258

Mobil Mobil-1:153

GR Circuitは40℃粘度が23.4mm2/sで100℃粘度が7.4mm2/sだ。

GR Enduranceは40℃粘度37.5mm2/sで100℃粘度が7.3mm2/sとなっている。

変化率からみればGR Circuitの方が低温で柔らかく高温時にはEnduranceとほぼ変わらない、良いオイルとなる。 ただしGR Circuitはターボ車不適合、GR Enduranceは適合である。

粘度変化を小さくする為の添加剤と、例えば高温焦げ付き性を改善する添加剤が相反するとか、色々理由があるのだろう。

なおTOYOTA GR Circuitはロングライフではないので、5,000kmごとの交換が指定されている。

5W-40だと以下のようになる。

TOYOTA GR Touring:289

elf EVOLUTION 900 FT:183

Mobil Mobil-1:180

MOTUL8100 X-Cess:173

SUNOCO Svelt EURO:173

Castrol EDGE:173

5W-40は特別低粘度という訳ではないので、各社同じような動粘度指数だ。

その中でもTOYOTA GR Touringは飛び抜けて動粘度指数が高い。

これはターボ車にも使えるとなっている。

動粘度指数を上げることによって、オイルのどの性能が悪化するのかは詳細なデータをチェックすれば分かる。

大抵の有名どころのオイルは、こうしたデータが公表されている。

コメント

W213を購入したときヤナセのサービスから「最近のエンジンは日本だと20~30万kmは走れません、国産車と同程度だと思ってください」と言われました。

エンジンオイルのロングライフ化の影響もあるのかもしれませんね。

純正オイルはモービル1ですが、交換後3000kmを過ぎるとエンジン音がノイズ混じりになります。