長野県のガソリン価格の示し合わせ、組合非加入のガソリンスタンドにも1円単位での価格指示が出されていたそうだ。

これは長野県だけではなく、他の地域でも起きていることだと思う。

その一つの理由として合併や統廃合が進み、価格調整をしやすくなった事がある。

山梨県の国道52号線沿いには、沢山のガソリンスタンドがある。

以前は異なる系列だったのだろうが、それらがENEOSになったと考えられる。

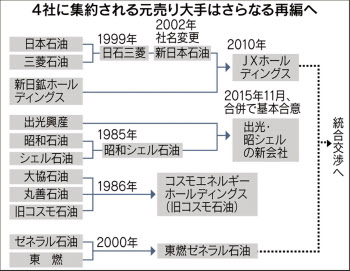

1999年に日本石油と三菱石油が合併して、2002年に統合ブランドであるエネオスが誕生した。

その後2008年に九州石油を吸収、2010年にのジャパンエナジー、東燃ゼネラルを吸収した。

東燃ゼネラルは1958年に誕生したが、東燃ゼネラルはエッソスタンダード石油やモービル石油、三井石油を統合している。

日経では2015年の記事で、以下のように説明している。

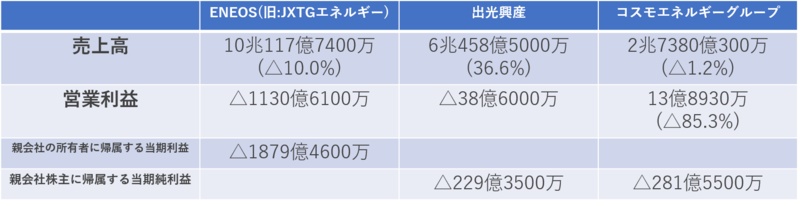

現在の状況は以下のようになっているとunistyleは書いている。

シェアを取れば価格決定権が得られると言ったのは孫さんだが、まさにENEOS一強の世界が出来上がったのではないだろうか。

ガソリンスタンドは利権の塊みたいな所があり、新規参入を強烈に阻止する。

いわゆる無印スタンドが消えていくのも、経産省や組合などの圧力で仕入れが出来なくなるなどしたそうだ。

40年くらい前?東京都町田周辺で無印スタンドの経営を始めその後系列店になった所があって、スタンドも3箇所ぐらいに増やしたんだったかな。

組合に入れば悪いようにはしない的な誘いに乗ったと、社長は言っていた。

当時は価格競争は普通に起きていたと言い、近所のスタンドを回っては価格を調べるのが日常だったそうだ。

しかし今はスタンドの数も減り、徐々に横のつながりが出来るようになる。

ずっと以前に書いたことがあるかも知れないが、某地方では公共工事を請け負う企業が(その会社曰く)持ち回りになっていると。

価格協定ではないので談合とは言えないのかも知れないが、工事ごとに今回は請け負ったから次は高い見積もりを出す、みたいな事が普通だそうだ。

そして工事が決まればレンタル会社や燃料会社も潤うわけで、それも当然持ち回りになる。

今でも同じような事が起きているのかは分からないが、3.11のあとは相当良い商売が出来たみたいな話もあった。

地方では企業数も少ないわけで、特に公共工事ともなれば(いくら金を取っても)”誰も損はしない”という考え方になってしまう。

国交省は一次企業に工事を発注する、一次企業は二次企業に丸投げする、二次企業は三次企業に丸投げし、その下請けが安い工賃で工事を引き受ける。

もはや工事の適正価格などが存在しないのは、最終工事業者と国の発注価格は10倍以上異なるからだ。

国交省が直接最終工事業者に発注すれば良いが、それでは手間がかかる。

思い出されるのはアベノマスク事件である。

400億円を超える規模の発注を、契約書無しの口頭注文を行ったと担当者は言っている。

文書ありきの公共事業でこれはあり得ない。

これと同じような事が様々な工事や事業で行われていると思われ、そこには合理的な予算も何もない。

コメント