ネットワークカメラ用の電源として、ごく普通のUSBコネクタ出力型ACアダプタを使っている。

あるときカメラがオフライン表示になり、電源を入れ直したら回復した。

この時点ではカメラの不調なのかなと思っていた。

しばらくすると、又カメラがオフラインになった。

その時は一度の電源入れ直しでは回復せず、何度か繰り返すと使えるようになった。

中華カメラの寿命だな、買い換えるかなぁと考えていた。

そして後日又カメラが駄目になり、ついに壊れたかと。

電源を入れても初期のキャリブレート動作に入らず、LEDは赤色点灯だ。

WiFi接続も出来なくなったので、設定をやり直してみることにした。

カメラを設置場所から外し、電源を接続して再設定する。

この時点で設定情報はクリアされていて、LEDは赤色点滅状態だった。

再設定するとカメラが使えるようになったので、再度設置場所に持って行くのだが、そこでは上手く動作せず、LEDは赤色点灯になる。

部屋に持ち帰ると動作する。

これってもしかして電源がダメ?

と言うことでACアダプタを交換したら、正常動作するようになった。

ACアダプタが壊れたのかな?電圧は出ているのだが、リップルが多いとか?

負荷をかけて出力を測ってみれば良いのだが、面倒なので何もせず分解した。

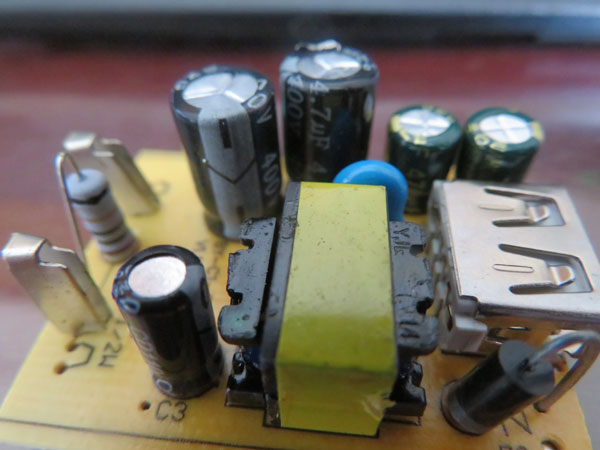

非分解構造なので、ケースを割って中身を取り出した。

一次側の電解コンデンサが少し膨らんでいるのだが、容量はさほど減っていない。

(公称容量/耐圧は4.7μF/400V)

設計余裕度が少ないから、多少の容量減少でもリップルが増えるのかな?

コンデンサは2並列で使われていて定格容量だと9.4μF(4.7μF×2)だが、実測では7.5μF程度だった。

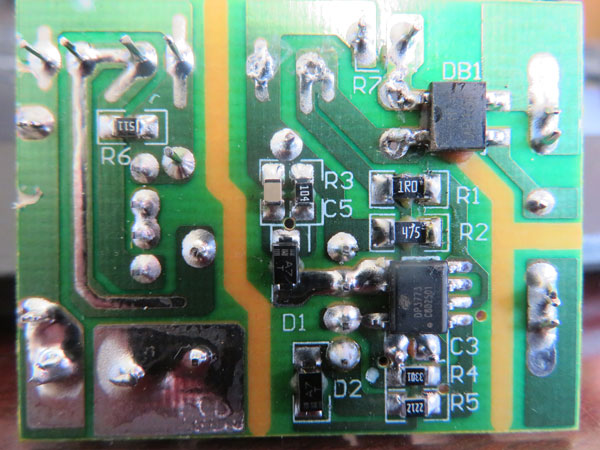

裏面には整流用のブリッジダイオードと、チャージコントローラ用のICが見える。

デバイスはDP3773で、2次側からのフィードバックではなくトランスの別巻き線の電圧を見る方式だ。

これによってフォトカプラが不要になり、コストダウンが可能になる。

PC用の電源もこんな回路構成のものがある。

充電用のデバイスという事で、出力側の電線による電圧降下の補償モードがあったりする。

スイッチング周波数は50kHz程度、BJTには350mAを流すことが出来る。

100V入力で使うと35W、200Vならばその2倍が絶対最大定格だ。

ACアダプタを交換してからはカメラがオフラインになることはなくなった。

ACアダプタは沢山手持ちがあるので調べもせずに交換してしまったが、やがてACアダプタも使い果たすだろうな、こうして劣化品を捨てていくと。

コメント

ブリッジダイオードの1素子が断線状態になっていることは無いでしょうか?

リプルが激増すると思いますが

今測ってみましたが、ブリッジダイオードは無事でした。

とすれば、2次側のコンデンサの容量抜け?

50kHzスイッチングは周波数が高いだけに、ノイズの原因になりやすいのでは。

職場の監視カメラが、他の大型スイッチング機器の起動直後にEMIと思われるトラブルになった例が有ります。

2次側は公称10μFの電解コンデンサが入っていて、実測約7μFでした。

全ての電解コンデンサが微妙に容量が少ないです。