タイヤによって静粛性もグリップも変化する。

更に言えば新品時と減ってきた時の変化度合いもタイヤによって異なる。

日本製の車はタイヤの許容幅が大きいというか、タイヤやホイール(オフセット)を変えても極端な変化はない。

ドイツ車も以前に比較すると許容幅が広がったとは思うが、古い車はホイールオフセットなどを変えると顕著に操縦性が変わった。

そんな日本メーカの車の中でもジムニーは変化を感じやすかった。

タイヤによって片減りが激しかったり、シミーが激しく出たりした。

何を以て良いタイヤと判断するのかは人それぞれだが、JB64純正装着タイヤ(ブリヂストン DUELER H/T684Ⅱ)は良い。

さすがに純正装着という事で片減りも少なく、ドタバタ感も標準的だ。

ジオランダーの寿命は1.5万km走行程度、DUELER H/T684Ⅱは2万km位使えた。

平坦路のみの走行だと3万km~4万kmは使えるとの事なので、山道(カーブ)でのタイヤの減りの多さが分かる。

平坦路を走っている分には良いが、山道のカーブでは外側タイヤのショルダー部が摩耗する。

リジッドなので荷重移動すると、タイヤは路面に対して斜めに荷重がかかるので仕方がない。

それでもDUELER H/T684Ⅱはショルダー部だけが減っていくこともなく、バランスを保っていた。

なお純正装着タイヤとブリジストンが外販しているタイヤの品名は同じだが、特性は異なる模様。

最初にジオランダーを買い、次にNANKANGのA/Tタイヤを使い、その後DUELER H/T684Ⅱを2回購入している。

A/Tタイヤはその重量も影響するが、NANKANGのものを装着したらシミーが出た。

ドタバタ感も多かったが、ドライグリップ自体はそう悪くはなかった。

雨の日はさすがに注意したけど。

泥濘路でのグリップは、予想に反してさほどではなかった。

ミニは最初はPIRELLIのCinturatoが装着されていたが、ランフラットタイヤという事で固い感じがした。

現在はPOWERGYを使っているが、Cinturatoに比較すると固さが少し薄らいだような感じだ。

では静かなタイヤかというと、そうとは言えない。

扁平率の問題もあるとは思うが、特に荒れた舗装路ではザラザラとしたノイズを感じる。

スタッドレスはBSのBLIZZAKなのだが、扁平率が65%という事も手伝い柔らかいというか剛性が低いというか、そういう印象だ。

ノイズの質自体もPOWERGYより低周波寄りになるのは、剛性そのものを表している。

POWERGYで感じるざらざら感は影を潜め、何か普通の車になったみたい、というのは大げさにしても、クイックさを失うのと引き換えに静かさは向上する。

先日はこのスタッドレスタイヤで横浜まで行ってきたが、燃費は17km/l程度で夏タイヤと変わらなかった。

スタッドレスはタイヤが細い(175)ので、同じサイズの夏タイヤなら転がり抵抗はもっと少ないのかも知れない。

PIRELLIにしてもMICHELINやContinentalも、タイヤの減りに対する特性の変化が少ないように思う。

国産のタイヤだと使い始めは凄くグリップが良いのに、減ってくると普通になってしまうみたいなイメージがある。

そのグリップの良い所だけを使うというのが、スポーツ系タイヤなのかな。

溝自体も浅いので設計思想自体がそうなのだろう。

扁平率というかサイドウォールの厚みによる乗り心地の変化は少なくはない。

ミニの15インチ版だと175/65なので、約11.4cmサイドウォールの厚みがある。

これが17インチ版である205/45だと同約9.2cm、18インチだと約8.2cmしかない。

この差がサイドウォールによる衝撃吸収力の差になるし、タイヤの変形度合いによるコーナリング性能の違いになる。

ミニをファミリーカーとして使う人は多くないかも知れないが、バランス的には16インチが良いのではないだろうか。

綺麗な道というのもおかしいが、荒れた山道などを走らない一般的な利用方法で17インチ、段差の乗り越えなどに気を遣うことも厭わないというのであれば18インチも可能だ。

ホイールの大きさは重さの増大になるので、これも乗り心地を悪化させる原因だ。

60プリウスの場合19インチホイールを17インチホイール(いずれもタイヤ込み)にすると、1本あたり6kg軽くなり、15インチ(純正では設定無し)だと10kg近くも軽くなる。

タイヤ径や乗り心地に関してはクラウンやアルファードでも言われることで、後ろに乗る人の快適性が何故重視されないのかと書かれてものがあった。

当然軽い方が乗り心地も燃費も良くなるが、デカいのが偉い的に思うユーザの心を鷲掴みにするには仕方がない。

写真はこちらの販売店より

プリウスに22インチという記事はこちら。

乗り心地やグリップ力はタイヤのサイズや扁平度によっても異なるが、ゴムの材質というか設計特性によっても大きく違ってくる。

バイクのタイヤだとグリップの違う複数のコンパウンドを層状にして… みたいなものもあるし、タイヤの部位によってコンパウンドを使い分けるものもある。

好きなタイヤとか嫌いな銘柄とかはないのだが、MICHELIN PilotSportsは印象が良かった。

YOKOHAMAタイヤは減りが早い印象である。

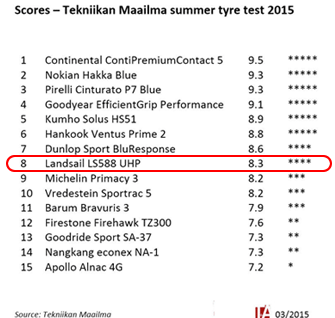

以前にも書いたが、中華タイヤのLANDSAIL LS388/LS588のトレッドウエアが500だ。

ミニはジムニーよりはタイヤの減りは遅いのだが、山道を走っているのでタイヤが減る。

なので寿命の長いタイヤが欲しくなる。

P8はカタログモデルではないので、Pirelliがトレッドウエアを公表しているわけではないが、オートバックス曰くトレッドウエアは800だそうだ。

Hankook Kinergy PT H737は860と更に高い数値、Michelin Defender T+Hは820である。Continental TrueContact Tour 54は840、YOKOHAMA AVID Ascendは740~800(サイズによって異なる)を誇るが日本では未発売だ。

欧米ではトレッドウエアの高いタイヤが求められる傾向なのだが、日本では未だそうではない。

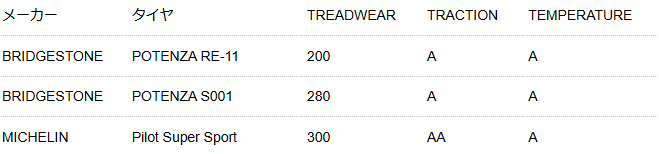

トレッドウエア数値の小さいタイヤは減りが早く、それはグリップが良い事になる。

と言われているのは事実だが、減りが早いからと言ってグリップが良いわけではない。

タイヤメーカはグリップ力や耐摩耗性を高度にバランスさせようとするのだが、単に摩耗性が悪いだけのタイヤだって含まれる。

ブリジストンのポテンザRE050のトレッドウエアは140、アドバンネオバAD08が180なので、この数値と銘柄を見れば納得できたりして。

UTQGのTREADWAREが耐摩耗性、TRACTIONはグリップ性能でB→A→AAと良好になる。

ブレーキパッドも同様の事が言われてきたが、最近のパッドは減りにくいけれど摩擦力は従来品と変わらないみたいなものが増えた。

タイヤの耐摩耗性はタイヤダスト問題などで環境云々の話になり、トレッドウエアがタイヤに表示されるようになって、耐摩耗性の話が良く出てくるようになった。

コメント