温室の残る工事は自動散水の配管だとか、ヒータやファンの設置などだ。

網戸を出入り口のドアにしているが、今のところは未だ網戸のままである。

後日エアキャップでカバーしようと思う。

網戸とコンクリート壁の隙間は野地板で塞いだ。

ホームセンターで5枚セットで売られている安い板だ。

ちょっと白っぽいのは、白いシリコン系の塗料を薄く塗ったためである。

野地板は安いが乾燥するに従って反りや割れが出る場合があるので、そのつもりで使った方が良い。

温室の外側の柱は2024年の冬に作った土留めのコンクリート板の上に乗っている。

土留めは崩れる事もひび割れることもなく安定しているので、このコンクリート板に柱を立てた。

温室の南側(上の写真で左側)には梅の木やモミジがあるが、冬は葉を落とす。

この斜面部分で緑の葉が残るのは手前側にある松の木と、奥の方にある柑橘系の木だけだ。

土留めのコンクリート板のあたりは(雨が降ると)しずくが落ちてくるが、それより(写真)右側のコンクリート壁の方は基本的には水はかからない。

激しい風が吹けば水しぶきが飛んでくるが、そんな事は年に何日もない。

コンクリートへの穴開けやビス留めが終わった後、工具類を片付けていたらRYOBIの振動ドリルを発見した。

買った事すら忘れているくらい使わなかったのだが、ちゃんと動作した。

全く使っていなかったこともあって、チャックの部分が錆びている。

次にコンクリートに穴を開ける必要があったら、コイツを使ってみる。

エアコンの電源はコンプレッサの配線と共用にしたので、エアコンとコンプレッサが同時に動作するとブレーカが落ちるかも。

100Wのヒータも設置するが、ヒータの電源はソーラシステムから供給なので別の配線になる。

この後で自動散水用の配管やノズルを設置したり、換気扇を取り付けたり、ちょっとした隙間を塞いだりと、細々した部分をやらなければいけない。

波板の隙間を埋める、波板パッキンなるものが存在する。

やはり隙間は塞ぐべきかなぁ。

エアコンの配管の隙間を塞ぐ粘土があるので、それをボール状にして詰めていけば良いかな。

散水用の配管にはポリウレタンチューブを使っているが、2年もすると紫外線で駄目になる。

また買わないといけないなと思ってAmazonを眺めていたら、EVA(エチレン 酢酸ビニル共重合樹脂)のホースがやたら安く売られていた。

内径5mmで外径8mmはポリウレタンチューブ同様なのだが、両側にエア用のワンタッチカプラが付いている。

10mのホースの両側にワンタッチカプラが付いて790円なのだから、安すぎて不安になるレベルである。

材木類は2×4材を5本、20mm×30mmの杉材を8本(6本セットで売られているので2束)、ポリカーボネートの波板6枚、野地板2枚(5枚セットで売られているので1セット)、合計約1.2万円になった。

これは現在価格で計算したもので、2×4材にしても杉材にしても以前に購入して余ったものがあったので、実際には上記全てを新規購入したわけではない。

この他にL型金具とかビス類などは手持ちのものを使ったり、新たに買ったものも多少ある。

この温室と地下でスマートコンセントやセンサ類などが、合計15個ほどある。

余り電界強度は高くないのだが、1階のAPにリンクして一応使えている。

地下には有線LANを引いてあるので、APを一台増設するかなぁ。

配管類の固定、配線の固定にタイマウントと呼ばれるものを使った。

ジャンク屋で見つけて買ってきたものが1袋(たぶん100個入り)あったので使ったのだが、中々便利だ。

散水用のホースを固定するには(ウチにあるものは)少し大きく、クーラのドレン配管にピッタリくらいのサイズである。

配線類も(ゆるゆるではあるが)固定する事が出来る。

AC配線をステップルで固定する事は禁止されている(被覆が傷つき短絡の可能性があるから)が、これに通すのなら線が傷つく事もない。

配管類を固定するにはサドルバンドと呼ばれる、金属製や樹脂製のU字型?Ω型?のものを使う。

タイマウントはマウント部分を柱や壁面に固定し、マウントと配管は結束バンドで固定する。

専用の金具よりも見た目は悪いが、汎用性はある。

屋根部分に使った波板とコンクリート壁はピッタリ付いているが隙間はある。

コンクリート壁に沿って水が流れることは殆どないが、暴風雨の時はそうとも言えない。

そこで波板とコンクリート壁の隙間をシリコンで埋めておくことにした。

強力にくっつけられるわけではないので気休め程度ではあるが、無いよりはマシだろう。

ポリカーボネートの波板に熱を加えて一部分を平らにし、その平らになった部分をコンクリート壁に密着させれば水は入ってこなくなる。

常に水のかかる場所であればそうした方が良い。

今回は水が入るかも知れないことを前提にしていて、エアコン室内機の金属板も(わずかではあるが)コンクリート壁から離して付けている。

なので雨滴が浸入しても大丈夫なはずなのだが、雨など入ってこない方が良い。

温室を設置した地面部分から、1Fのベランダまでは約3.8mある。

温室の屋根の高さが約1.8mなので、その上には2mの空間がある。

そこに雨が吹き付けるとコンクリートを伝って雨滴が落ちてくる。

温室を設置した地面部分には通常は雨がかからない(1Fのベランダの下になるので)ので、乾燥していて草は生えない。

ここは土留めを作る際に砕石をまいた上に珪砂を敷いている。

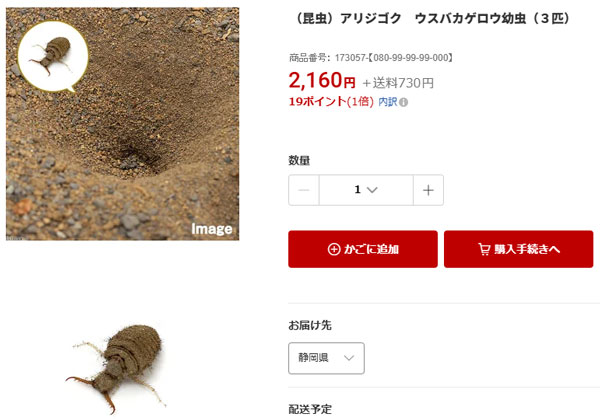

いつも乾燥しているのでアリジゴクの格好の狩り場となっている。

アリジゴクは販売されている。

何に使うんだろう?単にペットとして飼うため?

アリジゴクは害がないから良いのだが、ウスバカゲロウは飛び回るので邪魔だ。

邪魔と言えばこの時期蜘蛛の巣も邪魔である。

秋の虫を捕まえて体力を蓄えると、冬越しも不可能ではないのだとか。

クモは昆虫ではないので殺虫剤は効かない。

家庭用の殺虫スプレーはクモにもダニにも効果があるが、農薬などはクモやダニ(同じ仲間)には効かないものが多い。

農家にとってクモは益虫なので、クモに害のない殺虫剤が求められる傾向もあるそうだ。

コメント