ELECOMの短い延長コードがある。

ACアダプタなどをテーブルタップに挿すときなどに使うものだ。

そしてこんなに短いケーブルにも、束ねて使用してはいけないと書かれたタグが付けられている。

束ねるなも何も、この長さのコードでは束ねる事が出来ない。

このタグは法律による表示ではなく自主的なものらしいが、ELECOMは長さにかかわらずこれを付ける規定があるのかな。

と思ってコードの長いテーブルタップを見たら付いていない。

コードの太さによって発熱が決まり、タグの有無が決まるのか?

オーム電機のテーブルタップのコードは、銅芯に被覆をかぶせたケーブルが更にビニールで覆われている。

VVFケーブルの構造と同じだ。

一方でELECOMの方は写真の白いケーブルの中に、直接銅線が入っている。

ELECOMで二重被覆のものもあるが、それには二重被覆と書かれている。

テーブルタップにはバリスタが入っている。

ELECOMの能書きは以下だ。

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。

本製品には、最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器等の電子機器への被害防止に有効です。

最大サージ電圧12.5kVのバリスタという表現は意味不明で、バリスタに12.5kVを加えたら過電流で素子が吹っ飛ぶだろうし、絶縁耐力の事だろうか?

バリスタに1kVを印加すると1kAくらいの電流が流れる。

スイッチは無光タイプで、ネオン管の消費する0.1Wの電力を節約すると謳われている。

バリスタでどの程度のサージを吸収出来るのか?

日ケミ/東芝のバリスタはTNRでPanasonicはZNRと呼ぶ。

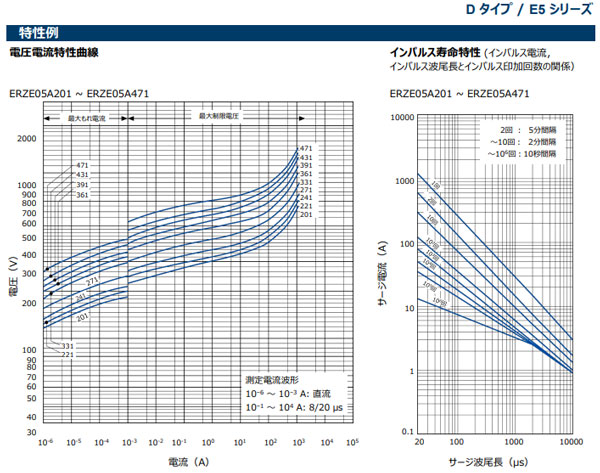

Panasonicのデータ(小型品)では以下のようになっている。

20μs幅のパルスであれば1kAにも耐え、吸収したエネルギは熱になる。

端子がネジ式になっている大型のものもあって、許容電流が30kAに達するものもある。

バリスタの1個や2個でサージから保護が出来るのかと言われそうだが、少なくともバリスタがサージで破壊されるまでは、双方向ツェナー的に動作してサージを吸収する。

小型のもので許容電力は5W~10W位、デカいものほど大きなサージに耐えると言える。

バリスタは安いものなので、テーブルタップに片っ端から入れていくのも良いかも。

こんなやつにバリスタを接続して、コンセントに挿しておいても良い。

なおバリスタは許容以上のサージを吸収するとだんだん壊れていくので、使い捨てとは言わないがそんな特性を持っている。

バリスタを壁のコンセントに入れても良いのだが、出来るだけ負荷に近い場所に入れるのがセオリーだ。

なぜなら電力を吸収するためにはインピーダンスが必要で、テーブルタップまでの電線がこのサージ吸収用のインピーダンスに加算されるからだ。

その点からするとコードは束ねて、いやコイル状に丸めて使った方が良い。

何ならフェライトコアに通すとか、トロイダルコアに巻き付ければサージ吸収力が高まる。

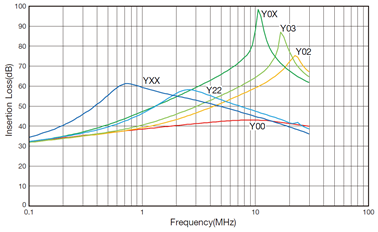

ノイズフィルタもサージは吸収するが、効き目はより高い周波数になる。

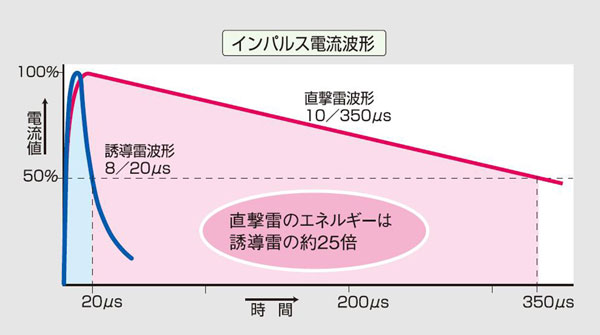

バリスタは10μsとか20μsのサージパルス幅を想定しているので、繰り返し周波数となると50kHzとか100KHzだ。

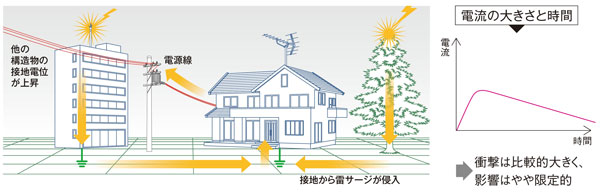

(下図はこちらより)

まあパルス幅という問題もあるのでもう少し周波数成分的には高い所まで出ているとは思うけど。

パルス性ノイズや誘導雷によるノイズを20dB減衰させられれば、電圧値としては1/100になるわけだから、ラインフィルタの効果はある。

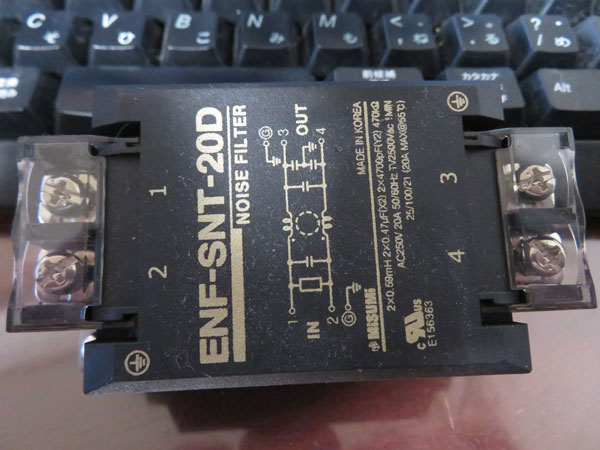

UPSの入力側に入れようと思いながら、未だに引き出しにしまってあるフィルタ。

電源側からUPSに入るノイズも勿論低減されるのだが、UPSが発するノイズを電源側に漏洩させないための効果が重視される場合もある。

このフィルタを壁のコンセントとUPSの間に入れておくことにする。

数MHz以上の周波数帯での低減効果を求めるのなら、空中配線ではダメだ。

本来は機器の内部に取り付け、入力端子とACインレットを最短で結ぶような配線にする。

ただこのフィルタはDINレール取り付け金具が付いていて、OA機器制御用のシーケンサか何かに使うものらしいので、ハダカで取り付けるものかも。

ま、たまたまこれがウチにあったので使うと言うだけの話だ。

新たに買うのならばこれでいいと思うが、このフィルタは元々コモンモード除去比があまり大きくはない。

これはコモンモード除去比が大きいので、より効果的だ。

誘導雷によるノイズはコモンモードなのだが、そもそも電源線は片側が設置されているのでノーマルモード的な電位差も起きる。

そこで一般的にはAC100Vの線間、N側L側とFG(フレームグランド)間の合計3箇所にバリスタを入れる。

ここでFGをどうするかという問題がある。

アース線に接続するのが一般的だが、パルス幅が短いのでアース線のインピーダンスが問題になる。

アースに接続しなければコモンモードノイズに対して耐性があったとしても、アースが接続されるとそこに電流が流れる。

例えば電柱に落雷した場合には電柱のアース線に雷電流が流れる。

すると電柱付近の地中の電位が上がり、各戸で取っているアース線との間に電位差が出来る。

これによってアースと商用電源の線間電圧が異常に高くなる場合がある。

音羽電機工業のサイトに詳しく書かれている。

ラインフィルタはあった方が良いので、ラインフィルタの入力側と出力側にアレスタやバリスタを入れれば効果が高まる。

普通のラインフィルタは非絶縁型だが、いわゆるノイズカットトランス的な絶縁型のものもある。

ようするに50Hz/60Hzは通すけれど、それ以上の周波数では減衰が大きくなるようなトランスだ。

50Hz/60Hzは磁気結合で伝達し、それ以上の周波数に対しては鉄損などが働いて伝達効率が下がる。

空間やコイル間でノイズが伝わらないように、一次側と二次側はシールドされているものもある。

もっとも最近ではACラインと負荷側の(ノイズに対する)絶縁を電源部で行う事が多い。

スイッチング電源はこの点非常にやりやすく、一次側の整流器の耐圧やコンデンサの容量でサージを吸収出来る。

スイッチング電源のトランスの絶縁性能を上げるなどで、一次側のサージから二次側を保護する事が出来る。

ただし普通の?電源回路だとサージ耐性は高くないので、一次側に高圧がかかると二次側にもそれが伝達されてしまう。

なので(極端に安価なもの以外なら)入力側にバリスタが入っている。

だったらそれし良いじゃないかと言う事なのだが、バリスタの許容電力の事があるので沢山入れた方が効果が高まるのである。

コメント