ミニのヘッドライトは1年ほど前、2024年の7月頃に磨いた。

この時には剥がれかかっているハードコートを除去し、ザラザラをなくした。

ただハードコートの有無は見た目では殆ど分からず、磨きの効果は自己満足のみだった。

前回の時にも細かなクラックは確認していたのだが、これは除去しなかった。

そこで今回は細かなクラックを除去してみる事にする。

なお1年経過した現時点で、施工時から変わった所はない。

つまりクラックが増えた訳でもなければ、黄変したわけでもない。

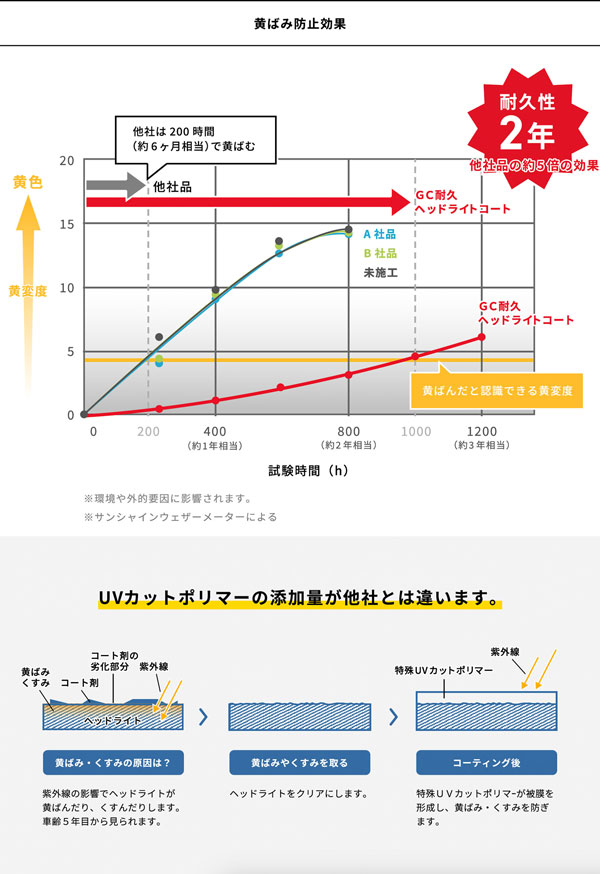

CCIの言う2年耐久は本当なのか?

テスト用のヘッドライトカバーを使った耐久テストも同時期、つまり2024年の7月頃から開始している。

エアポリッシャで削る

クラックの除去はある程度削る必要があるので、目の粗い耐水ペーパを使う。

磨きは手でも出来るが、エアポリッシャも使う事にした。

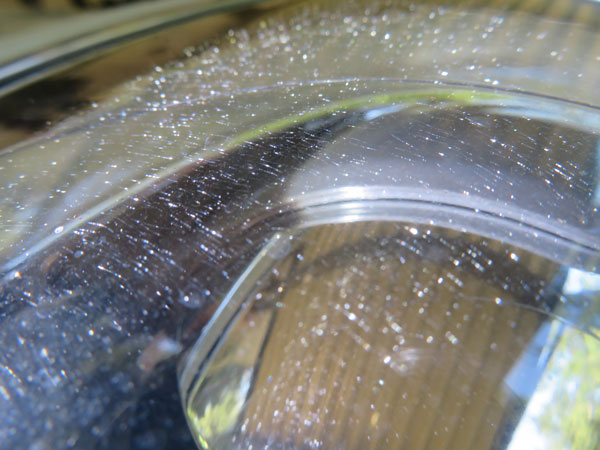

クラックはあるが、乱反射が起きるほど激しいものではない。

光を反射させてみると分かるとか、ヘッドライトに照らされると見える程度だ。

ヘッドライトには前回塗ったCCIのコート剤が残っていると思われる。

ポリッシャで240番の耐水ペーパを使ったが、コート剤が結構固い。

耐水ペーパを取り替えながら削り落とし、400番の耐水ペーパで削る。

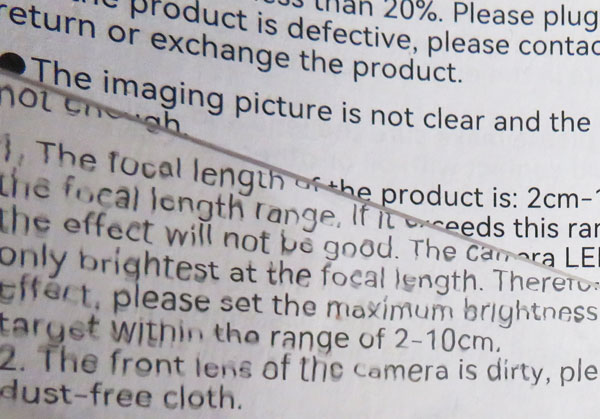

クラックが除去出来ているかどうか分かりにくいので、手で一方向にだけ削り、ルーペで見て削った方向以外のキズがあるかどうかを確認した。

削った方向以外のキズが確認出来れば、それはクラックなので削りが足りない事になる。

240番のペーパで基本的研磨を終え、あとは研磨痕を消していく。

240番のサンドペーパの粒径は80μm(JIS)である。

400番の耐水ペーパで240番の研磨痕を消す。

800番の耐水ペーパで400番の研磨痕を消す。

こうして徐々に細目にしていき、今回は手持ちがあったので5000番まで使った。

クラックを消すには50μmとか100μm削る必要があり、結構大変だ。

しかしその後の目消しは楽なので、電動工具やエアツールがなくても何と言う事はない。

5000番で磨いたからと言って透明になるわけではない。

この後コンパウンドでも磨いてみたが、CCIのコート剤付属のものはさほど目が細かくないので、透明にはならない。

研磨後は中性洗剤で洗浄して乾かす。

シリコンオフなどは、ポリカーボネートに攻撃性があるので使ってはいけない。

あとは乾燥させ、コート剤を塗って完了だ。

コート剤を塗る

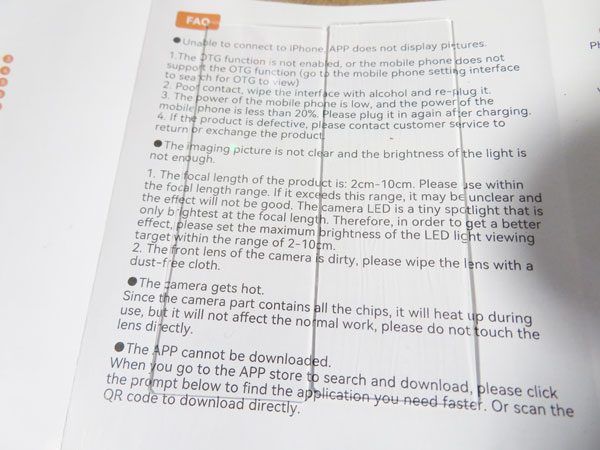

コート剤は2度以上塗ってはいけないと、説明書には書かれている。

前回は3回塗って特段問題はなかったので、今回は4回塗ってみた。

2回目までは取説通り3分の乾燥時間、その後の2回は各10分乾燥させた。

塗布後1週間は洗車をしてはいけないとなっている。

これは完全硬化までに1週間かかるからだそうで、水に濡れる事自体は問題がない。

試しに塗布後24時間時点で、テスト用ヘッドライトカバーの一部を布で擦ったら曇った。

硬化速度は余り早くはなく、コート剤は硬化剤を入れてから6時間以内に使えば良い。

前回の経験からすると数日後にはもう少し透明度が上がるはずだが、塗り重ねると透明度が下がる。

24時間後が下の写真なのだが、写真で見ても違いが分からないか。

むしろ天候の違い(空の明るさと反射の具合)の方が大きい感じがする。

コート剤の重ね塗り

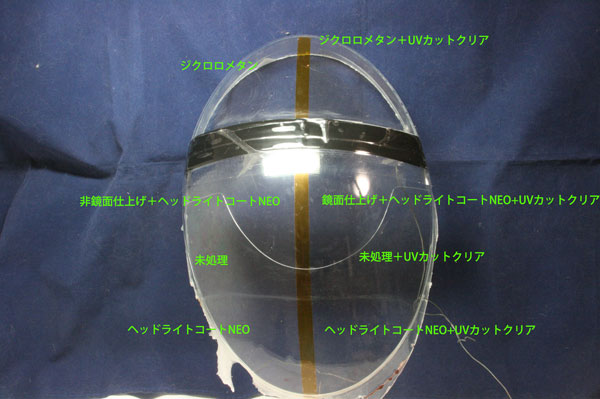

実験用のヘッドライトカバーにもコート剤を塗布してみる事にする。

実験用のヘッドライトカバーは、写真左の透明度の高い所がジクロロメタンで処理したもの、中央付近の弧を描いている所が目の異なるサンドペーパで仕上げた部分、左端は通常の研磨を行った部分、そしてその間は未処理の部分が残してある。

これにCCIのコート剤を塗ってみたが、はじく場所がある。

洗浄が足りなかったのかと思ったが、このまま実験を進める。

薄く塗るとはじいてしまうので厚塗りした。

マニュアル通り3分ほど待ってから上塗りをする。

マニュアルには2回以上は塗るなと書かれているが、紫外線カット率は膜厚に比例する。

そこで今回はコート剤がなくなるまで、7回塗る事にした。

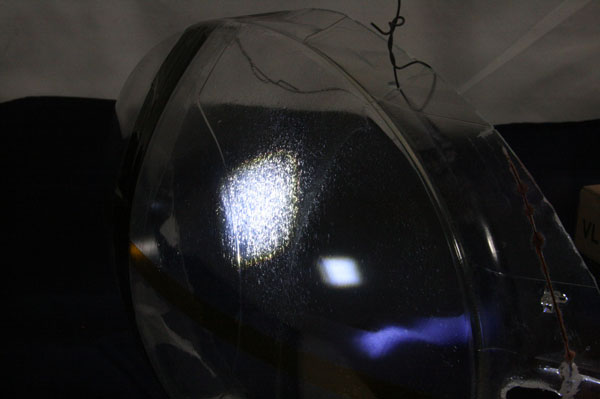

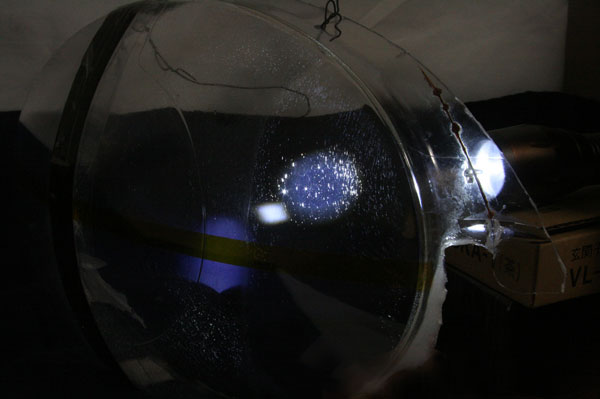

7回塗ると透明度が下がる。

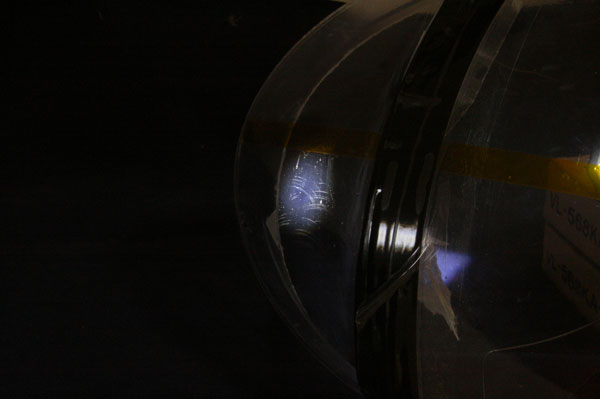

写真に撮っても分かるものではないが、暗い所でスポット光で照らすとヘッドライトカバーが見える。

完全に透明であれば何も見えない(光が乱反射しない)訳だが、透明度が下がっている事で乱反射が起きてヘッドライトカバー自体が照らされて見える。

光を当てない場合は殆ど透明に見える。

UVカットクリアの可視光透過性

水性のUVカット塗料のUVカットクリアも試験に加える。

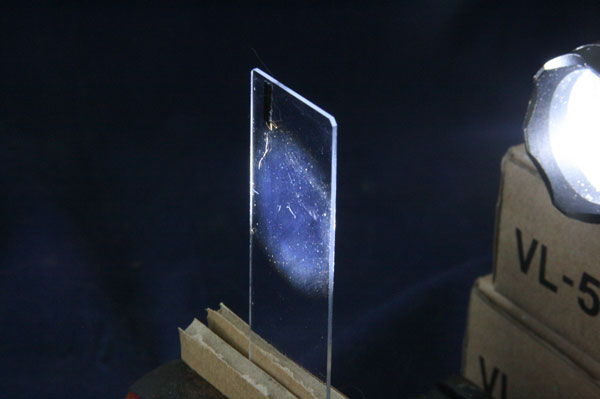

スライドグラスに塗った耐久テストの他、ヘッドライトカバーにも塗布した。

右側のスライドグラスは原液を塗って、未だ乾いていない状態だ。

乾くとほぼ透明になるが、原液は粘度が高く表面がフラットにならない。

真正面から見ればと旨いなのだが、少し斜めにして透過させると屈折率の違いが見られる。

表面が平らでない為に、レンズ効果が生まれてしまう。

これを以てヘッドライトに塗るのは駄目だというのか?許容するのか?微妙な所である。

UVカットクリアをスライドグラスに塗り、懐中電灯で照らしてみた。

カメラの露出は一定である。

UVカットクリアを塗った面が不透明であれば、スライドグラスが明るく写る。

UVカットクリアは原液のまま使用した。

何も塗っていないスライドグラス(汚れはご勘弁を、以下同)

窓用UVカットフィルムを貼ったもの。

UVカットフィルム自体可視光透過率が100%ではないので、フィルムが光っている。

UVカットクリア原液1回塗布

UVカットクリア原液2回重ね塗り

UVカットクリア3回重ね塗り

重ね塗りによる可視光透過率の変化と言うよりも、塗った時の表面のデコボコ具合による乱反射の方が目立つ。

2回塗りより3回塗った方が表面が綺麗で、乱反射が少ない。

UVカットクリア原液の1回筆塗りの塗膜厚を測ってみた。

何も塗らないガラスの厚みは0.998mm位だった。

UVカットクリアを1回付で塗りし、十分に乾燥させた後の厚みは1.01mmなので、塗膜厚は12μm程度と言う事になる。

UVカットクリアの紫外線透過率測定

スライドグラスのみの紫外線強度は1940μW/cm2だった。

UVカットフィルムを貼ったスライドグラスの紫外線強度は0だった。

UVカットクリアの原液を1回塗ったスライドグラスを透過した紫外線量は787μW/cm2だった。

UVカットクリアの原液を2回塗ったスライドグラスを透過した紫外線量は167μW/cm2だった。

UVカットクリアの原液を3回塗ったスライドグラスを透過した紫外線量は32μW/cm2だった。

UVカットクリアの紫外線透過率と耐久性

| 紫外線透過率 | 1年後の紫外線透過率 | ||

| UVカットフィルム | 0% | 19% | |

| UVカットクリア1回塗り | 41% | 84% | |

| UVカットクリア2回塗り | 8.6% | 36% | |

| UVカットクリア3回塗り | 1.6% | 5.4% |

ヘッドライトコートNEOの紫外線透過率は、2度塗りで約15%、3度塗りで約2%だった。

ヘッドライトカバーでの耐久性テスト

ヘッドライトカバーにはUVカットクリアの2倍希釈液を塗った。

ヘッドライトカバーは以下のように分割してテストしている。

ポリカーボネートは紫外線を殆ど通さないので、紫外線透過率の測定ではなく黄ばみなどの状態を観察する事にする。

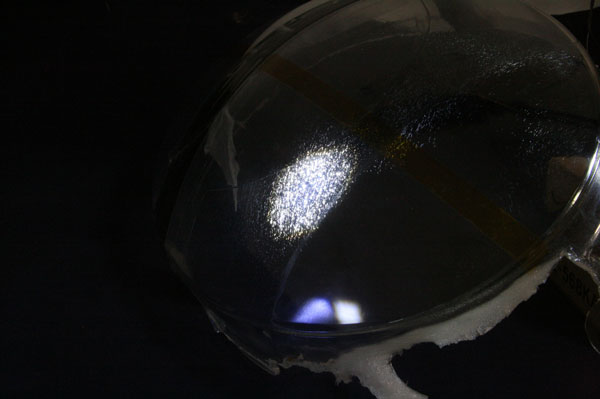

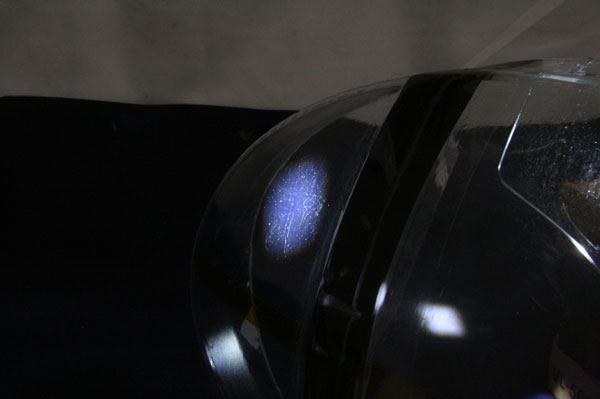

写真はUVカットクリアの可視光透過率を見たのと同様に、シャッタ速度と絞りを一定にして、LED懐中電灯の光を当てて撮った。

完全な透明であれば、LED懐中電灯の光を全て透過するので、ヘッドライトカバーは光らない。

キズや不透明な部分があれば、そこで光が乱反射して光る。

何も処理をしていない、クラックの入った状態が下の写真だ。

クラックに乱反射して光が拡散している。

未処理部分にUVカットクリアを塗ったのが以下の写真だ。

クラックによる乱反射の方が大きく、UVカットクリアの影響は余り見られない。

なお未処理部分(ハードコートのある部分)はUVカットクリアをはじいてしまう。

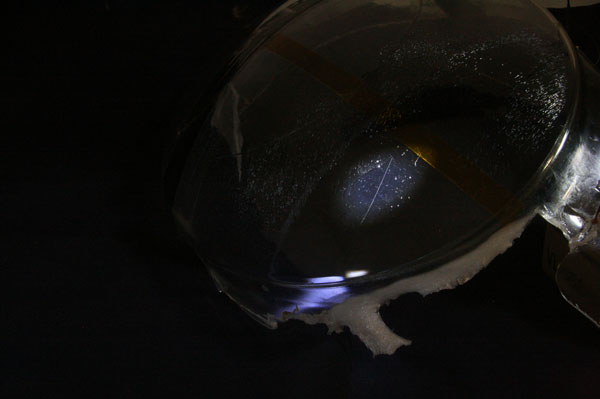

ジクロロメタンで処理した部分は比較的透明度が高い。

削りキズ的な所や、溶かしが不均一だったのか不連続な感じはするが概ね透明だ。

ジクロロメタン処理し、UVカットクリアを塗った部分だ。

ジクロロメタン処理の透明度が高いので、UVカットクリアによるわずかな曇りでヘッドライトカバーが少し光っている。

CCIのヘッドライトコートNEOを塗った所も透明度が高い。

塗布後はかなり曇ったようになっているが、数日経つと硬化して透明度が上がる。

厚塗りしたり塗り重ねると硬化までに時間がかかる。

ヘッドライトコートNEOにUVカットクリアを重ねて塗った。

ジクロロメタン処理した部分同様、多少透明度が落ちている。

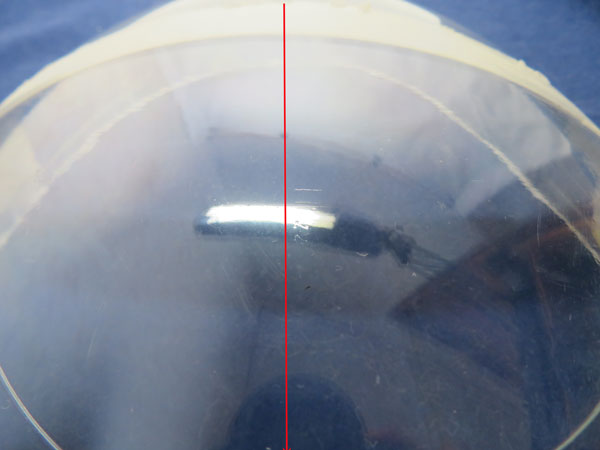

下の写真は通常研磨を行い、コート剤を7回塗った部分だ。

外側から見た各部分の透明度は、写真では全然分からない。

下は仕上げ状態の違う所にコート剤を7回塗った部分だ。

赤い線の右側がほぼ透明になるまで研磨したところ、左側は粗い目のままコート剤を塗った所。

見た目での差はない。

表面が荒い状態で塗った方が密着性が良いような気もする。

この実験用ヘッドライトカバーは、陽の良く当たる場所に放置して経過を観察した。

一部にはテープを貼っておいたのだが、遮光率が100%ではないので多少は紫外線が通ってくるかも。

スライドグラスは木の板に固定して放置した。

数日雨が続くと、CCIのコート剤を塗った場所が若干白濁する。

溶けてしまうわけではないとは思う。

ヘッドライトカバーは1年経過後も見た目の変化がなかった。

UVカット剤を塗り直して継続テストするか?このままにするかな迷うところだが、このまま放置を継続することにした。

コメント