ミニのOBDコネクタはアクセスしやすい場所にあるのだが、コネクタを挿すと蓋が閉まらない。

コネクタ抜き忘れ防止の意味だろうか。

ユピテルのレーダ探知機はOBDから情報を貰っているので、コネクタは挿しっぱなしだ。

そうすると蓋が閉まらなくてちょっと気になる。

そこでウチにあったOBD延長ケーブルを使ってみることにした。

これはOBDのコネクタのオスとメスが一体化したコネクタにフラットケーブルが付き、更にメスコネクタが付いている。

OBDから信号を貰う何か、例えばレーダ探知機を付けていたとしても、もう一台OBD機器をつなげますよと言う事だ。

OBDIIの信号の中身はCANなので、複数デバイスを論理的には接続する事が出来る。

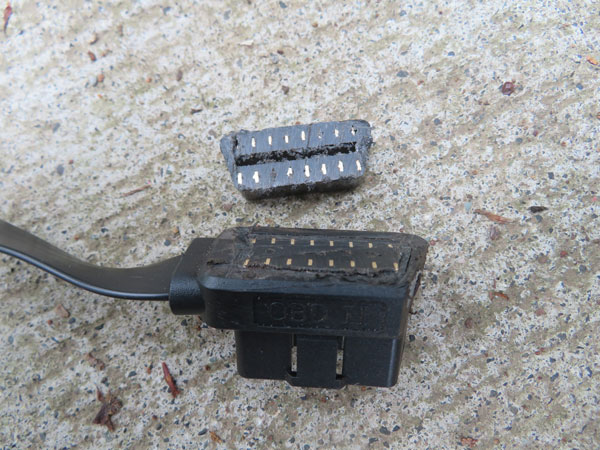

それはともかくとして、コネクタ部が大きいのでメスコネクタを切断した。

電線の出ている方向がコネクタの長手方向なので、このコネクタは車両に実装しやすい。

ユピテルのものは電線の出方が90度異なるので、車両にあたってしまう。

それでもこれでは厚すぎるので、更にコネクタをバラしてオスコネクタだけにした。

ここに直接線を半田付けするのが最も薄く出来る方法になり、コネクタの高さ+5mmくらいが可能だ。

コネクタのプラスチック部分がガキガキなのは、中華な人が半田付けをするときに溶かしてしまったのだろう。

決して私が溶かした訳ではない。

コネクタの構造として、メスとオスが一体になったようなもので、その隙間に線を半田付けしてある。

コネクタを溶かす云々より、半田付けの信頼性の方が気になった。

線は片側に出しているが、この方向が最も厚みに余裕がある。

コネクタの中央部がへこんでいるので、ここに線を入れ込めばもう少し薄く出来る。

ただ現状のこの配線でも、車両の蓋はピッタリ閉まるので、これで良しとした。

オリジナルは半田付けした部分にホットボンドが充填され、固められていた。

ウチにはホットボンドがなかったので、外したホットボンドを溶かして再使用した。

全ての線を接続したので、車両側のコネクタを外すことなく診断機などを付けることが出来るようになった。

薄型のOBDII延長コネクタと称されるものは、Vcc/GND/CAN+/CAN-の4本或いはその他の合計6〜8本しか接続されていないものもあり、ENET接続などの時に困る。

コメント