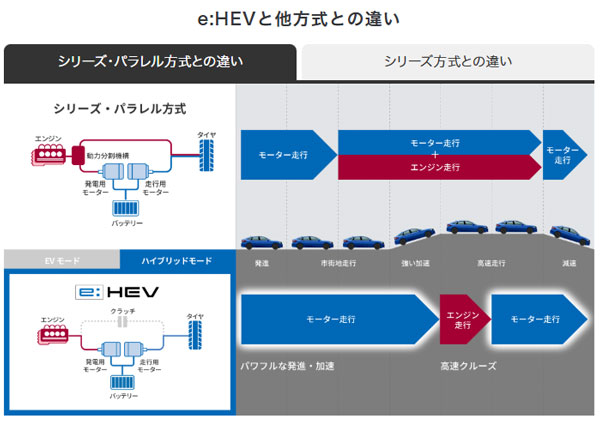

日産のハイブリッドシステムには負けるはずがないと言いきったホンダ勢、仕組みは日産の使うシリーズ・ハイブリッド方式に、エンジン出力を駆動輪に加える機構を搭載したものだ。

シリーズ・パラレル方式と書かれているのがトヨタ方式の事だと思う。

ホンダは以下のように書いている。

シリーズ・パラレル方式との違い

シリーズ・パラレル方式は、エンジンとモーターが駆動する割合を走行状況に応じて切り替えますが、e:HEVは、日常のほとんどを効率の良いモーターで走行します。モーター走行にはEVモードとハイブリッドモードがありますが、いずれも複雑な動力分配機構を持たず、シンプルな構造にすることで、モーターによる上質な走りと効率を両立しています。

確かにTHSは動作が複雑でロスも多い。

しかしそのロスを上回るエンジン効率をたたき出すところに、大きな競争力が生まれる。

日産のシリーズ・ハイブリッド方式との違いは一点のみ、エンジン出力と出力軸間のクラッチだ。

動作としても日産のe-Powerに近いが、e-Powerの苦手とする定速定回転での走行をエンジンで行おうとするのがホンダ方式だ。

ホンダハイブリッドには4つの方式がある(あった)のかな。

上図はトランスミッションを持たないi-MMDで、この他にDCTを搭載したi-DCDやSH-AWDがある。

エンジンと駆動軸の間に可変ギア比のトランスミッションはないので、エンジン出力を軸出力に加えられる車速には範囲がある。

上の図では坂道を登る時にはエンジン走行になるとなっているが、実際にはそうではない。

記事では以下が書かれているが、インサイトって古い車だよなぁ。

エンジン直接駆動での走行は高速巡航に限定される。総変速比はステップ変速のトップギヤ相応であり、インサイトの場合は80km/h巡航で約2000回転に設定される。直動は純粋に巡航目的であり、登坂や急加速で負荷が大きくなると解除され、シリーズ制御に戻る。

中速以上の巡航時にはエンジンと駆動輪を固定ギアによる減速機を通して直結にする。

e-POWERは直結にする経路を持たないので、発電機を駆動してモータを回すロスが生じる。

i-MMDであればそれをパス出来るというわけだ。

これによって中速以上の巡航時燃費が悪いと言われるe-Powerや、複雑な動力分配機能と制御が絡むTHSより高効率になるという。

確かに動力伝達効率としてはi-MMDが良い。

ただしエンジンを効率点で使えるかというとそこは又別の問題になる。

THSの場合は動力分配機構や制御のロスは確かに多いのだが、それを補うエンジン効率を発揮させる事が出来、結果として燃費に優れた方式になる。

ただTHSに欠点がない訳ではなく、車両重量やエンジン出力、動力分配機構のトルク比など、上手くマッチングする領域が狭い。

プリウスやアクアのTHSは燃費が良いのに、重量車や排気量の大きなエンジンとの組み合わせは何でダメなの?という答えがそこにあり、それでも各車にマッチングさせるために相当綿密なチューニングを行っている。

プリウス特許の無償ライセンスを行うも、他社がこれに乗ってこなかったのはチューニングの難しさがある。

正確には誰も見向きもしなかったわけではなく、マツダが自社エンジンと組み合わせようとしたが失敗した。

カタログ燃費はフィット(37.2km/l)もアクア(38km/l)も似たようなものだが、実燃費だとフィットが20km/l前後なのに対してアクアは22km/l前後と差が付く。

アクアの方が燃費が良いので、燃費を第一に考えるならアクアだ。

トヨタ車の常で視界が悪く、回生連携がブレーキフィールを悪化させ、エンジンパワーが低いと言われるが、それでも燃費が良いから我慢しようという人向けである。

視界が悪いのはトヨタ車だから仕方が無いとして、回生連携も30プリウスの時代より良くなっている。

それでも違和感があるという事で、だから日産はブレーキペダルによる回生制御を諦めたのか。

エンジンパワーの低さは、トヨタはミラーサイクルなので仕方が無い。

アクアもフィットも排気量は1.5リットルだが、アクア(91馬力)は1.3リットルクラス、フィット(106馬力)は1.6リットルクラスと同等だと書いている記事もあった。

アクアがローパワーエンジンで済ませる事が出来るのは、エンジン出力にモータによるアシストを加える事が出来るからだ。

理屈としてはi-MMDでも(短時間なら)モータで手伝う事は出来そうだが、トランスミッションを持たないためにエンジンの効率範囲(車速)が狭く、余り実用的ではないのかも。

モータありきでエンジン出力を下げる事が出来(ミラーサイクル)れば、アクア同等の燃費になるかも知れない。

i-MMDとTHSの話になってしまった。

e-Powerはというと、ノートの1.2リッターエンジンは79馬力を発生する。

モータは95馬力(ピークで109馬力)とエンジン出力よりも大きい。

フィットもエンジン出力が106馬力なのに対して、モータ出力は123馬力となっている。

ノートe-Powerの実燃費は走り方というか、走行条件によって大きく異なる。

回生ブレーキを使ったワンペダル走法を使えば19km/l前後になるようだが、普通に走ると15km/l程度となってしまう。

これはコンベンショナルなエンジンを積んだマツダのデミオ以下であり、何のためのハイブリッド?という話になる。

この点は回生連携が出来なかった日産の敗北点である。

e-Powerはレンジエクステンダ付きEVとしてなら意味ある方式なのだが、バッテリー容量の少ないハイブリッド車としては効率の低さだけが目立つ。

せめてプラグインハイブリッドとして、バッテリー容量を10kWh位まで増やしたモデルがあれば、アピール出来る点も違ってきたのではないだろうか。

ノートe-Powerのバッテリー容量は1.5kWh、60プリウスは1.1kWhである。

シリーズハイブリッドの場合はバッテリー容量が大きくなければ効率点を維持出来ない。

世界の自動車メーカが様々なハイブリッド方式を模索したが、多くは実装の簡単なパラレルハイブリッドだ。

THS位のシステムを組めばハイブリッド車の燃費も良くなるのだろうが、日本のような渋滞のない国では、そもそもハイブリッド車のアドバンテージが大きくならない。

そこで開発コストを抑えたパラレルハイブリッド方式を採り、それでも燃費は2割前後良くなりますよと言うのが、欧州メーカである。

トヨタはTHSだけではなく、パラレルハイブリッド車も作った。

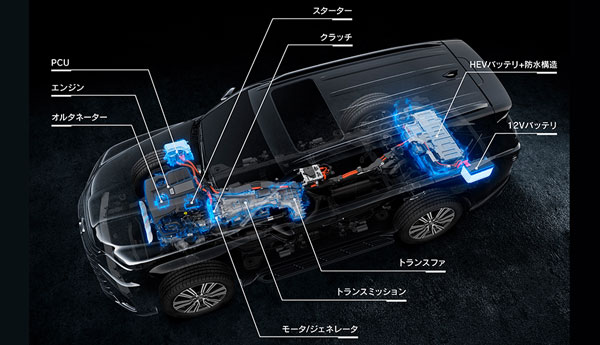

THSは上に書いたようなクリチカルな部分があり、オーソドックスなパラレルハイブリッドをLX700hでは使った。

THSではLS600hを過去には作っていたが、ハイパワーエンジンとの組み合わせは中々うまく行かなかったとか。

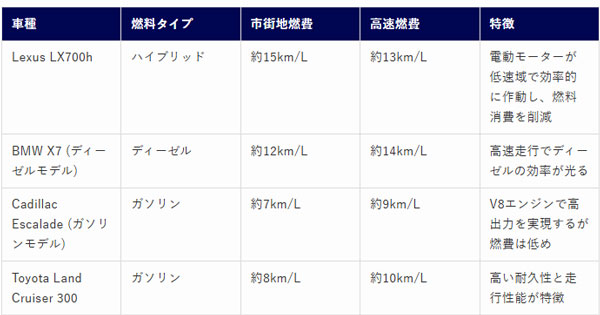

従来のLX570(ランドクルーザのレクサス版)が実燃費4~5km/l(WTLC燃費8km/l)なのに対して、このページの記事ではモード燃費の1.5倍~2倍近い15km/lも走るとなっている。

LX700hのモード燃費は米国基準で20マイル/ガロン(約8.5km/l)、JC08で10.5km/lだったかな。

重量が3t弱にも達する車両なので、15km/lは凄い数字だと言える。

そして記事が本当だとするなら、モード燃費を実燃費が超えるというトヨタ初のモデルになるわけだ。

いや、本当だとすれば、なんて失礼か。

リンクしたサイトは信頼出来る情報のみをセレクトしているそうで、以下の記載があった。

当サイトは、SUVに関する情報を取り扱っています。

なお、当サイトは主に次の3点に重きを置いています。

①情報の信頼性:信頼できるソースからの情報のみ提供することを意識しています

②情報の正確性:正しい情報をお届けすることを意識しています

③情報の迅速性:フレッシュな情報をお届けすることを意識しています

別のページでは又違った予測数値になっている。

パラレルハイブリッドは欧州車で一般的な、エンジンとトランスミッションの間にモータを入れたものだ。

THSに比較すると発電機が不要になり、制御も単純になる。

ハイパワー車にTHSが向かないのは、エンジン出力の半分を発電機が吸収し、その吸収した電力をフルに使える大きなモータが必要になるからだ。

これはコストと重量を押し上げてしまう。

LX700hではオルタネータやセルモータも、非ハイブリッドモデル同様に残されているとの事で、ハイブリッドシステムが故障してもエンジン始動に問題が起きないようにだそうだ。

機械物だから壊れる事はあるにしても、トヨタのハイブリッドシステムが壊れる時にはエンジン制御も道連れな気がするけど。

それとも非ハイブリッド車を完全なベースとして、後付け的ハイブリッドシステムを目指したのか?これだと非ハイブリッドモデルの変更を最小にして、ハイブリッドモデルを作る事が出来る。

或いは海外のハイブリッドモデルの故障率の高さから、セルモータ付きの方が売りやすいのかも知れない。

JC08テストからWTLCになりTHSの燃費性能向上策にも限界が見えたなどと言われるのは、JC08モードチューニングを極めた方式だからなのか。

勿論今でも競争力はあるのだが、より安価に出来るパラレルハイブリッドの道を模索しているとか?

だったら日産もパラレルハイブリッドで頑張れば良かったのに、と言いたくなる。

コメント