オイルフィラーキャップからカメラを突っ込んでみた。

コイルバネ(バルブスプリングではないもの)は、バルブトロニック用のバネである。

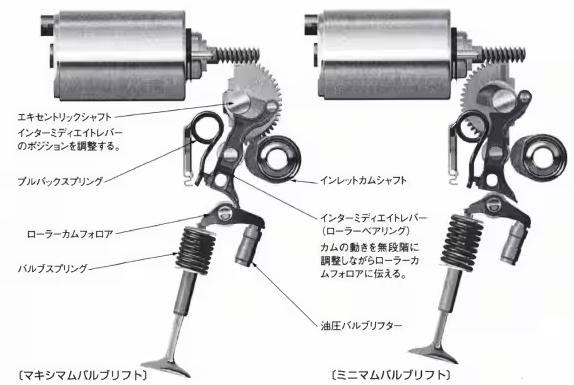

バルブトロニックはモータで偏心カムを駆動し、偏心カムの位置でカム山に対するロッカーアームのテコ比が(インターミディエイトレバーの実効長が変わることで)変化する。

バネが付いているのはインターミディエイトレバーをカムに押しつけるためだ。

インターミディエイトレバーの実効長が変わることにより、バルブリフトと作用角を可変する。

インターミディエイトレバーの形状によって、カムのリフト量と作用角を変化させる事が出来る。

バルブリフトを可変する事で吸入空気量を変化させるので、バルブトロニックエンジンにはスロットルバルブが不要になる。

(エマージェンシー用としてスロットルバルブは付けられている)

バルブトロニックではリフト量を小さくする方向に動かすと、カムの作用角も小さくなる。

又カム山のセンターの位置が見かけ上リーディング方向に移動するので、早閉じミラーになる。

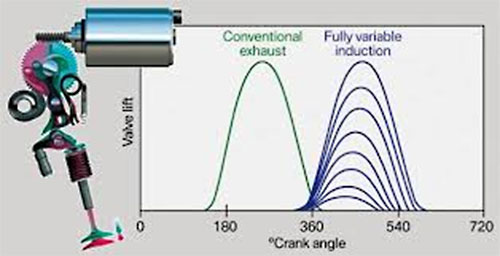

下の左の図のX軸540度の点が吸入下死点なので、リフト量が少ない場合は下死点に達する以前にバルブが閉じる。

バルブトロニックはスロットルバルブがないからポンピングロスが発生しない的な説明や記事が多いのだが、効率向上に効くのはむしろ早閉じミラーの方ではないか。

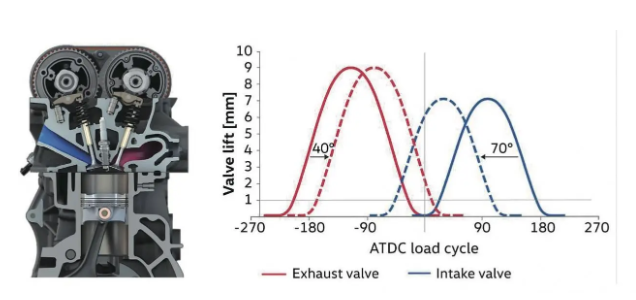

右の図はバルブタイミングを変化させない場合だ。

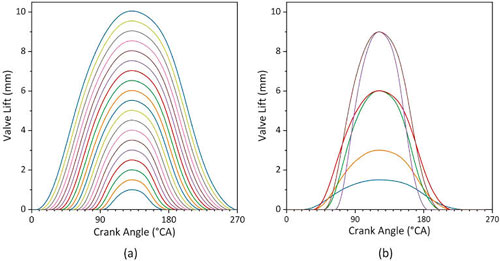

リフト量に応じて作用角が減少するがバルブタイミングを固定したものが右の図の左側、リフト量を減少させた場合に作用角を余り変化させないものが右の図の右の形になる。

現代のエンジンではバルブタイミング可変装置があるので、カムのリフト量制御機構とバルブタイミング可変機構を用いると、更に広い範囲で可変が可能になる。

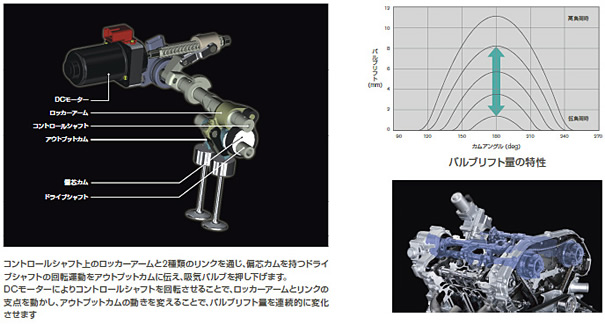

トヨタの可変リフト機構エンジンであるバルブマチックは、リフト量のみを変化させてバルブタイミングは変化させない。

これは連続可変バルブタイミング機構であるVVT-iと組み合わせる事で、バルブリフト制御機構にバルブタイミング可変作用を持たせる必要が無いからだ。

ただバルブリフト量とバルブタイミングを別の機構で変化させる場合、それぞれの機構の応答時間が問題になるので制御の難易度は上がる。

日産はVVELとして可変リフト機構を採用し、VQ37VHRエンジンなどに搭載した。

トヨタ方式はいくつかのエンジンに搭載されているが、大量EGRとミラーサイクル+ハイブリッド化による効率向上もあり可変バルブリフトは主流ではなくなっている。

日産製は構造が複雑で重く、高回転に向かないとされた。

バルブタイミング可変機構の可変幅が大きければ、作用角を替えなくてもミラーサイクル化が出来るのではないか?

その答えがVWのエンジンである。

インテーク側のバルブタイミングを70度もシフトできるようにした結果、ミラーサイクルが実現できる。

ただし作用角が変化しないのでバルブの開きはじめが排気行程中となり、吹き返しによる内部EGRやポートの汚染の原因になる。

これはエキゾーストバルブ側のバルブタイミングをどうしようがダメな事で、作用角を変えないところでの限界がある。

ミラーサイクルとVVTは、トヨタがプリウスで苦労していた。

電動式であれば比較的綿密な制御が出来るが、当時はコストの関係からプリウスには使えなかったという。

その後VVTiEとしてカムリ用の2.5リッターエンジンに、電動駆動式のVVTが搭載されたはずだ。

プリウスのVVTは油圧式で、走行中にエンジンの始動と停止を行う為に始動に適した位置にバルブタイミングを動かそうにも、その時点でエンジンが始動していない(油圧がゼロ)。

電気式のVVTならエンジン停止中にもカムの位相を変えられるのだが、油圧が無い状態ではどうしようもない。

通常のエンジンであれば始動時に多少振動が出ても一瞬の事として見過ごされる。

しかし走行中のエンジン停止と始動は、出来るだけスムーズに行いたい。

こうした事からベーン式油圧制御VVTの改善が行われ、その後のエンジンにも採用される技術となった。

コメント