Chromeの拡張機能の強制無効化が始まっている。

Googleの仕様(ポリシー)変更に伴う措置で、これに対応していない拡張機能は使えなくされる。

使えなくされた拡張機能を再度有効化するためのファイルがあったが、現時点ではそれも使えなくされている。

メンテナンスされていない古い拡張機能に関しては、セキュリティ上の問題もあるので致し方とも言えるのだが、現実的には代替機能を探さなければいけない手間がある。

地震速報に関して、従来は強震モニタをインストールしていた。

これは古い拡張機能で使いづらい点はあったのだが、とりあえずは機能していた。

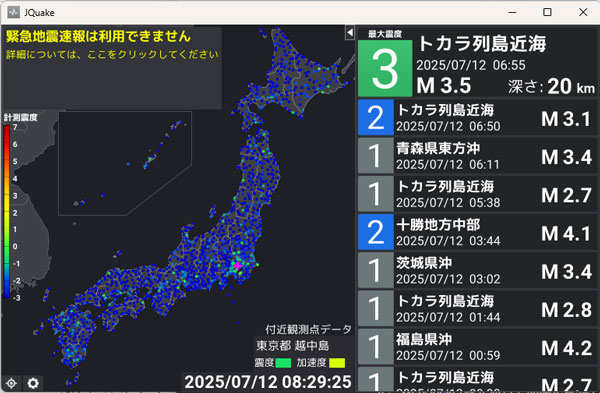

しかしこれが使用できなくなり、JQuakeをインストールした。

ただし以下の制限により、緊急地震速報は利用できない。

防災科学技術研究所は文科省管轄の、税金で運営されている組織である。

ここが地震情報を公開していて、F&F地震速報メールではこの情報を利用していた。

しかし情報の利用が制限されることとなり、F&F地震速報メールは運用を終了した。

一時期は運営方針を満たせば情報の利用は可能とされていたが、現在はお金を払わないと使わせないよに変わったようだ。

気象庁も同様なのだが、税金で運営されているにもかかわらず更に金を取るという事が行われている。

もっとも気象庁が直接金を取るわけには行かないので、日本気象協会にデータを無料で流し、日本気象協会が金を取ってそのデータを売るシステムとなっている。

日本気象協会がデータを売るためには、その情報に価値がなければいけない。

そこで気象庁は最初に日本気象協会にデータを流し、その後時間をおいてデータを一般公開している。

日本気象協会からデータを買えば、気象庁がデータを公開するよりも一足先にそのデータを入手できる。

F&F地震速報メールで気象庁のデータを使おうとしたことがあったのだが、それには日本気象協会に金を払う必要があった。

こうした外郭団体に対する直接的、或いは間接的なカネの流れが相当ある訳だ。

と、話が逸れてしまったのだが、Chromeの拡張機能が使えなくなり→別途ソフトウエアをインストールしたというお話である。

話が逸れたついでに、地震予知は可能なのかという問題がある。

予知自体が可能かどうかではなく、予知することが法的に可能かどうかだ。

気象業務法第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

ここで予測が予報業務に当たるかどうかが問題になる。

例えば緊急地震速報は、地震到達時間を予測する。

これは予報業務に当たると解釈されているので、緊急地震速報を配信するためには気象庁長官の許可を受ける必要がある。

しかし地震は予測できないと気象庁が言っているので、たぶん地震の予測は予報業務には当たらないのではないだろうか?

ただしこのあたりは曖昧というかいい加減で、「気象庁が気に入らないと判断したものは抑えつけることが出来る」と法文を解釈した方が良さそうなのだ。

コメント