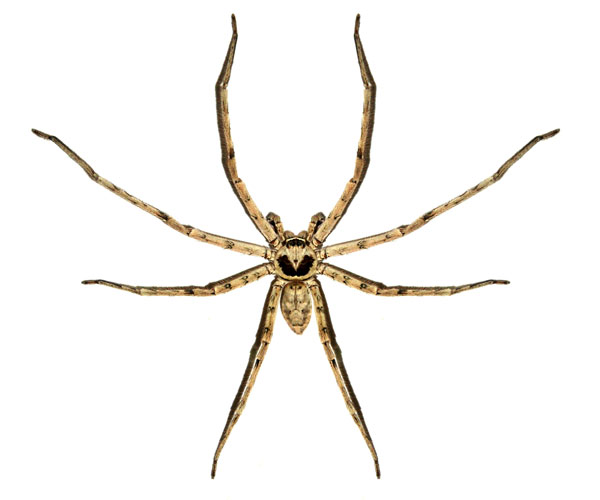

ここは山の中なので、天然のアシダカグモが沢山いる。

アシダカグモは蜘蛛の巣を貼らないタイプの大型のクモで、ゴキブリや蛾の幼虫などを食べてくれる。

都市部ではゴキブリ退治のためにアシダカグモを飼う(買う)人がいる位だ。

アシダカグモは臆病で敏感なのだが、餌付けをすると人間を恐れなくなるのだとか。

私としてはアシダカグモ本体の方が(虫だから)嫌なんだけど。

でもまあ益虫だという事で、発見した時には外に追い出すことにしている。

放っておくと猫のオモチャにされてしまうので。

アシダカグモは防御に入ると小さく丸まって動かなくなるが、それは死んでしまったわけではなく、敵がいなくなればまた大きく開く。

たまにムカデを見かける。

ムカデに刺されると激痛らしいのだが、ムカデは殺虫剤に強いので中々死んでくれない。

ダイソンの掃除機では吸引力が弱く、ムカデを吸い込むことは出来ない。

なのでプラケースをかぶせて、壁とプラケースの間に紙を入れてムカデをプラケースに落とし、外に捨てたりしている。

アシダカグモはムカデも食べてくれるそうなので、頑張って貰いたいものだ。

外にいるクモで最も多いのがジョロウグモだ。

黒と黄色のトラカラー、足やボディがツートーンになっている。

ジョロウグモの巣は綺麗な形ではなく、手当たり次第に糸を張ったように見えるし、横糸に対する縦糸の間隔に特徴がある。

通常は下の図の左のようになるが、ジョロウグモは逐次縦糸を追加して横糸と縦糸の交点間距離が広がらないようにする。

クモ的にはちゃんと設計しているのだろうが、これによって他のクモと違った巣を作る種として認知されているらしい。

こちらに書いた、小さな虫が蜘蛛の巣いっぱいに張り付いていたものだが、翌日には巣そのものが無くなっていた。

巣が小さな虫だらけになってしまったので、巣を自ら壊したのだろうか?

クモは巣を取り払っても、クモがいる限りすぐ巣が作られる。

小さな虫が無数に張り付いた巣は、取り壊されたあとには作られていなかった。

この夏多かったのはクモやカマキリ、スイッチョンや蝶などだ。

トカゲも夏に見かけるのだが、今年は数が多い。

虫の数が多いとトカゲの食生活も安定か。

逆に数が少なかったのはスズメバチや蛾の類いだ。

スズメバチは暑さに弱いそうなので、より涼しい環境を求めて移動したのかも。

今日は今のところは曇天で気温は11時45分に25℃ほどである。

この後前線が通過すると更に気温は下がるようだが、月末にかけては又暑くなるのだとか。

コメント