ONEVANの電動インパクトレンチが配達されてきた。

(現時点で安いと思われるところにリンクを張ったが、価格は変動するので注意)

カタログトルク値は大きいが、サイズはそう大きなものでもない。

右側のハンディブロワの方が余程大きい(けれど、軽い)。

最近はONEVANの偽物やSeeSiiの偽物があるそうだ。

形状が同じで、単にラベル違い(ブランド違い)のものがあるのは、モールドの流用?

またメーカ品でもモデルチェンジで筐体が変わったり、色が変わったりする。

従って同じ品番というか同じモデルでも、性能が異なる場合もある。

AmazonではONEVANのカタログにないモデルが売られていたりして、謎は深まるのだった。

SeeSiiはAmazon専売みたいな売り方になっていて、Aliexpressでも買えるが発送は日本国内からとなり、少し割高(日本以外の国で買う方が安い)だ。

今は良くなっていると思うが、以前は筐体の成型精度が悪くて隙間が空いたりしていた。

インプレッション

トリガレバーで速度は可変出来るが、ブラシモータタイプのような微速からのコントロールは出来ない。

速度コントロールはボタンで4段階に変更できる。

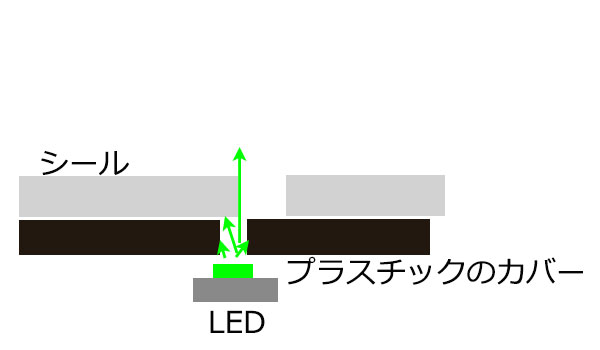

LEDの発光が見にくいのは、上に貼られているシールの位置がずれているからで、この後で一度剥がして張り直したら見やすくなった。

LEDの上にスリットの空いたプラスチック板があり、そのスリットから光が出てくるのだが、シールがずれて貼られているためにスリットから出た光がシールの半透明な部分に当たらないという、中華品質なのだ。

LEDの照明は回転部分にあるのではなく、このLED/ボタンのところにある。

締め付け部を照らすという意味では、回転部の所にあった方が良いと思うが、最近の傾向として下の方に付けるものが増えている。

ソケットで影を作らない為なのかな。

回転部は差し込み角1/2だが、中央に1/4の六角穴が空いている。

写真では6角穴は空いていないように見えたのだが、変更されたのかも。

ただ抜けにくさというか、嵌合の強さで1/2⇔1/4の変換(右の縦になっているヤツ)を使った方が良い。

逆に芯ブレを最小にしたいのであれば、変換アダプタは使わない方が良い。

この変換アダプタの逆、つまり1/4の六角を3/8や1/2差し込み角に変換するものもあるが、許容トルクが400Nm程度だ。

RYOBIのBID1421で使う分には問題なかったが、ハイトルクのインパクトで連続使用すると六角のシャフト部分が折れる。

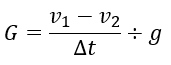

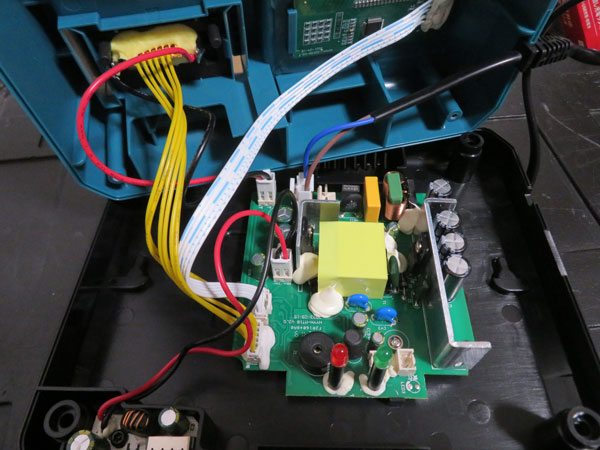

インパクトレンチ内部の構成

組み立て・分解性は悪くない。

いや、普通は分解などしないだろうけど。

ネジのサイズはフロントカバー部分の4本以外は全て同一だ。

内部は簡単なもので、インパクト機構のカバー?はアルミで出来ている。

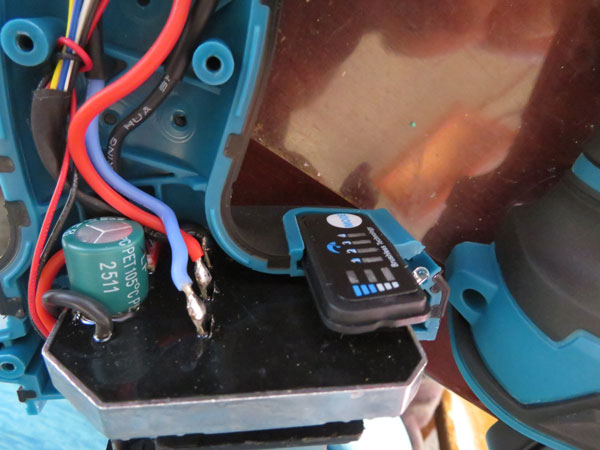

モータコントローラはパワーデバイスまで一緒にモールドされたタイプで、ブロワにも同じものが使われている。

最大42Vまで対応できるブラシレスモータドライバだ。

これはアルミのケースにエポキシ充填みたいになっているが、アルミではなくプラスチック製のものを使うメーカもある。

モータードライバが安くなった今、ブラシモータよりブラシレスモータで構成した方がトータルコストが安いのかも。

トリガスイッチは直接電源ラインを切っている訳ではないが、非動作時の漏れ電流は200nA以下だったので、問題になるような電流値ではない。

モータドライバの回路は不明ながら、FETのゲートドライブの電圧(バッテリー電圧より高い電圧)を作る必要があるので、電解コンデンサはそれの平滑用かな?

1200Wのモータだと電流は60A程になるが、それにしては線が細い。

ダイソンの掃除機だってもう少し太い線が使われている。

60Aを許容する線の太さはAWG8(8sq)で、直径約3.2mmの線が必要だ。

(モータに行く線は3相交流なので少し細くて良い)

ホイールボルトは問題なく緩められる

ミニのホイールボルト(締め付けトルク140Nm)は簡単に外す事が出来た。

公称700NmのTONEのAI4201エアインパクトよりも早く外せるので、カタログ通りの1200Nmは嘘だとしてもトルクはある。

エア配管はVP13で配管長が10m程になるので、TONEのエアインパクトのピークトルクが落ちているかも知れない。

TONEのサイトでは内径10mmの配管の場合に700Nm出るとなっているが、長さに関しての記載はない。

エア消費量は毎分100リットル前後なので、配管長による圧損は無視できない。

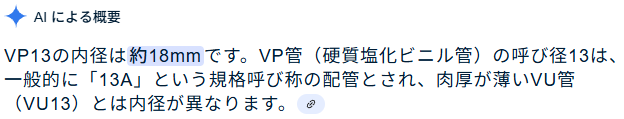

VP13の内径は約13mmだが、Google AIは内径が18mmだとする。

VP13の内径の数字も思いっきり間違っているが、VU13って何なんだ。

日本産業規格でVUは40が最小なのに、Googleは新規格を作ったのか。

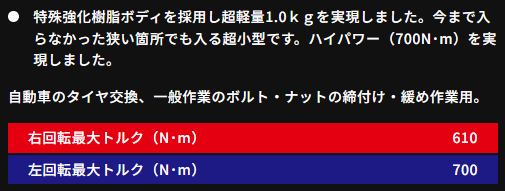

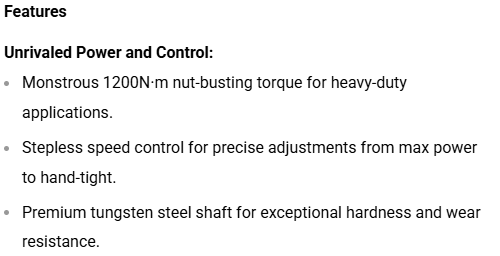

ONEVANのサイトに仕様がある。

出力1200W、適応ボルトサイズはM20とある。

TONEのインパクトも適応サイズM20となっていて、ホイールボルトを想定していると書かれている。

M20のホイールボルトは400Nm~700Nm位のトルクで締める。

この1200NmタイプはONEVANの(マキタバッテリー仕様の)最小モデルで、1800Nmのモデルではモータ出力が1500Wになり、2800Nmのモデルのモータ出力は2800W、3100Nmモデルも同じく2800W、3500Nmモデルは4000Wと記載される。

4kWだとすると20Vで200Aも流すのか。

18650は最大放電電流が30A~40Aで、ピークでも60A程度だと思うのだが…

1200Nmのモデルをエアインパクトと比較している動画があったが、公称1300Nmのエアインパクトより多少パワーが劣る結果だった。

エアモーターと電気モーターでは回転開始時のトルク特性が異なるためか、電動の方が初期の衝撃が強い傾向が見られる。

速度コントロールは1~4があるのだが、4が最速かと思ったら1の方が高速で回転する。

ホイールボルトを緩めた感じでは回転速度とトルクは、関係ないとは言わないがさほど影響がないように思える。

ブラシレスモータは低速回転にするほどトルクを上げられるので、4が最大トルクで最低回転数なのか?取説には何も書かれていない。

なお4にすると逆転時のオートストップが働く。

ネジを緩めた時に、そのネジが落ちないように負荷が軽くなるとモータが停止する機能だ。

φ10の木工用のドリルで立木の幹に穴を開けてみた。

RYOBIのBID1421ではドリルが中々入っていかずに苦労したが、それが嘘のようにスルスルと、約15cmのドリルが根元まで入っていった。

しかもインパクトモードにならずに、そのままドリルが入っていく。

これは中々気持ちが良くて、無駄に沢山の穴を木の幹に開けてしまった。

大げさな表現をするなら、バターにナイフを入れるような、感じである。

BID1421の苦労は一体何だったのかと思えるほどだ。

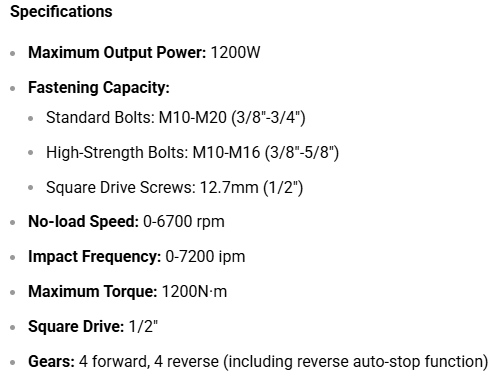

インパクトレンチのトルク測定は難しい。

応答速度の早いストレインゲージを使うとか、熱エネルギあるいは油圧に変換して平均値を測定するなどの方法があるが、測定法によって数値は大きく変わる。

トルクレンチもボルトも変形しないとすると、ΔtとV2がゼロになるので衝撃力は無限大になる。

G:衝撃力

V1:衝突前の速度(m/s)

V2:衝突後の速度(m/s)

Δt:衝突体の変形時間

g:重力加速度

インパクトレンチには共通したテスト規格は存在しないとの事で、極端に言えばカタログに何を書いてもお咎めなしという事になる。

例えばマキタのTD001Gは公称トルク220Nmなのだが、これの測定に用いられたのはM16のハイテンションボルトだ。

HiKOKIのWH36DAは公称180Nmなのだが、測定にはM14のハイテンションボルトを用いている。

M14のボルトに180Nmを加えると塑性変形点に近く、実トルクが低く計測される可能性がある。

もしかするとM16ボルトで計測すると、マキタに近い値になるのかも知れない。

ハンマーとアンビルの構造はメーカによって異なるが、この動画ではいくつかのインパクトレンチの動作を見る事が出来る。

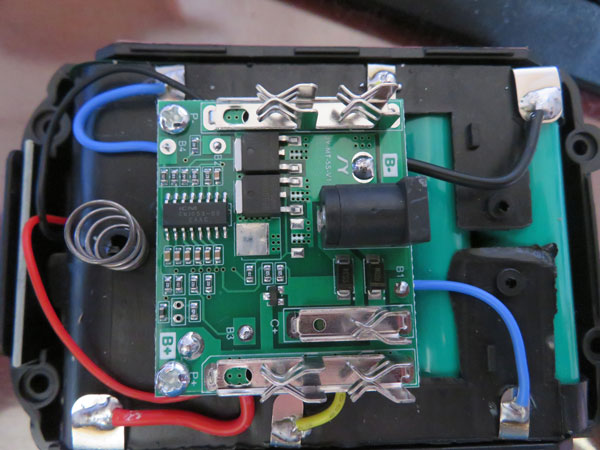

バッテリーとその中身

バッテリーは588Vfが2個付属しているものを買った。

ハンディブロワ用に928Vfがあり、マキタ純正もあるので電池切れ(不足)の心配はなさそうだ。

なお中華バッテリーはマキタ急速充電器には装着できない。

928Vfも588VfもBMSは同じかな?

左が588Vfで右が928Vfである。

928Vfは2Ahの18650が3並列になっている。

青や黄色の線はセルバランサに接続されているのだが、出力線の赤/黒は細すぎる。

588Vfは1.5Ahの18650が2並列だ。

同じ重さと容積なら3Ahの18650の2並列が良いが、セル価格は高くなる。

IMRはマンガン系、INRはニッケルマンガンコバルト(NMC)Li-ionバッテリーだ。

マキタの純正バッテリーは18650が2本並列で5本直列になっている。

バッテリーの容量によっては18650が5本直列だけのものもある。

さすがに純正品は基板にコーティングが施されている。

これらのバッテリーは大電流充放電を行うので、セルバランスが崩れると特定のセルに負荷かかかって発熱する。

Li-ionバッテリーを直列接続する場合は、特定のセルの電圧が4.2Vを超えないようにバランスを取る必要があり、それがセルバランサの役割だ。

セルバランサは必要なものなのだが、では何故セルバランサを搭載しない、危険な互換バッテリーがあるのか?

この仮説として2005年頃に発売された、初期型の14.4Vマキタ純正バッテリーにはセルバランサが搭載されていなかったから、というものがある。

現在のマキタ純正バッテリーにはBMSが搭載されているが、初期型の構成を真似た互換バッテリーにはBMSが搭載されていない。

セルバランサのないバッテリーを、セルバランスを考慮しないで充放電すると発熱や発火の危険がある。

もう一つは急速充電問題で、マキタのDC18RFなど超急速充電を謳うのものは10A以上の充電電流を流す。

大電流で充電するとセルバランスは更にシビアになると共に、セルバランサの電流容量が問題になる。

なおDC18RFなどの急速充電器は日本でしか販売されていないそうで、海外では互換バッテリーの発火事故は余り起きていないそうだ。

互換充電器の方が安全?

DC18RF互換の充電器が販売されていて、これは最大充電電流が3A程度に抑えられている。

最大充電電流が小さいので充電時間はかかるが、BMSを破壊する事もなく安全性が高い。

DC18RFは複雑な充電制御で極限までの急速充電を行おうとしているため、急速充電・大電流充電が考慮されていない互換バッテリーでは危険な状態になる。

勿論純正バッテリーは高速充電を考慮して設計されているので問題はない。

DC18RFはセル電圧が4.2Vを超えない限りは10A以上の電流を流して充電し、4.2Vに近づくと充電電流を3A程度に落とす。

セル電圧がある程度下がると、再度充電電流を10A以上に増やす制御が行われている。

またバッテリーの過熱対策用のファンも装備している。

互換充電器は最大充電電流が3A~4Aと小さいので充電時間はかかるが、BMSを破壊する事もなく安全性が高い。

DC18RFは複雑な充電制御で極限までの急速充電を行おうとしているため、急速充電・大電流充電が考慮されていない互換バッテリーだとBMSが破壊されたり、最悪の場合はバッテリーが火を噴く事になる。

↓の互換充電器、品番まで真似する事はないのに。

充電率100%で電圧が20.0V表示だが、これは充電完了後しばらく放っておいたので電圧が少し下がったもの。

互換充電器の電圧表示が20.4Vの時、正確なバッテリー電圧は20.559Vだった。

DIY用途ではインパクトレンチを使わない期間が長いと思う。

バッテリーを普通に充電すると満充電で充電が停止するが、Li-ionバッテリーは満充電で保存すると劣化が進む。

セル電圧からSOC(充電率)を求める方法はかなりの誤差があるが、セル電圧3.8V(バッテリーパック電圧19V)で70%~80%、同3.6V(18V)で20%~30%と推定できる。

スマートフォンなどではクーロンカウント(放電電流の積算値から求める)や、カルマンフィルタを使った累積誤差の抑制などが用いられ、より正確な残量を求めようとしている。

充電器によっては80%程度の充電率で停止させる機能を持ったものもあるが、それ以外であれば電圧表示が19Vに達したら充電をやめる(充電時は充電電流により電圧は高くなっているので、19V時に充電器から外すと、SOCは5~6割になる)などした方が良い。

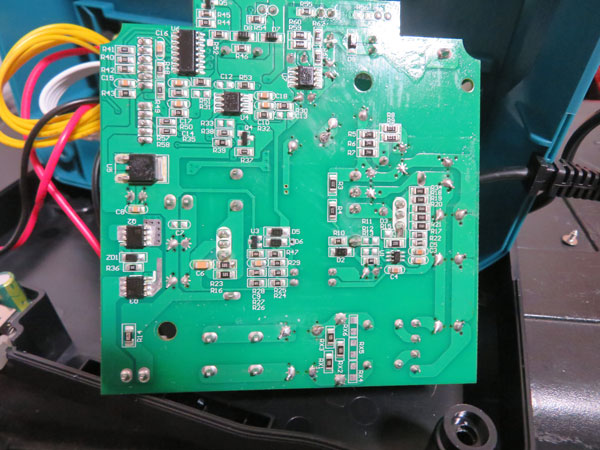

互換充電器の中身

互換充電器は色々な名称(品番)が付けられていたりするし、パネルの漢字が中国語のまま(冷却→冷卻)、筐体が黒やオレンジ色のものなどもあるが、中の基板は同じらしい。

現在売られているものは冷却の漢字も修正され、筐体は黒色のもの、表記が漢字ではなくアルファベットになっていて、マキタ品番の真似もなくなったとか。

両面実装で裏面にはSOPが乗っている。

5~6年前?のものはデバイス数が多かったようだが、集積化されて今は余り部品は乗っていない。

そうは言っても3.5Aの電源な訳で、それが2千円台で買えるのだから驚きである。

Waitleyは互換バッテリーメーカとしてそこそこ有名ではないかと思うのだが、Waitleyブランドの充電器も安価に買える。

様々な中華バッテリーと品番

中華バッテリーの928Vfとか588Vf、数字の意味が何なのかよく分からない。

そこで売られているものの仕様を表にしてみたが、それでもよく分からない。

なおこのバッテリーはマキタ互換充電器では充電が出来ず、25V位を出力するスイッチング電源(バッテリーとセットで買える)で充電するが、急速充電は出来ない。

DIY用途なら普通に使える

手元に硬質の木材がないので、コーススレッド限界的?打ち込みは試していないが、杉や檜材であればインパクトモードにならないままするっと打ち混む事が出来た。

コーススレッドのネジリ強度はφ5.5のもので9Nm前後だと思われる。

通常の打ち込み時だと数Nmで入っていくわけだが、インパクトモードになるとトルクピークが破断限界を超えるのか?ねじ切れやすくなる。

ホイールボルトは簡単に外す事が出来るので、タイヤ交換には普通に使う事が出来る。

パンタグラフジャッキを駆動するのは↓のようなアダプタで可能になる。

ただしパンタグラフジャッキによっては、モータ駆動を不可能としているものもある。

固着したネジを外すとか回転もの、例えばクランクプーリだとかオルタネータのプーリなどを外す時にも使える。

インパクトがないと回転ものが回転してしまうので、回転止めが必要になる。

整備に使う場合は用途に応じて考える必要があるが、140Nmで締められているホイールボルトがすぐに外れるので、アマチュアの整備であれば使えると思う。

ミニは固着したネジがない(メッキのネジが殆どなので錆びない)のでインパクトの必要性は感じていないが、ジムニーでは足回りの分解にインパクトを使う事があった。

ネジの錆や泥の付着で、インパクトでないと緩まないネジがあった。

木材へのドリルでの穴開けは、RYOBIのBID1421よりトルクがあるので早く穴が開き、インパクトの発熱が少ない。

BID1421は連続使用で結構熱くなったので、ONEVANのものも連続使用すればそれなりに発熱するだろう。

モーターパワーが本当に1200Wだとすれば、インパクト本体内の配線もバッテリーの配線も細すぎる。

負荷をかけながら電流を測れば良いのだが、連続負荷テストの出来る環境がない。

BID1421は大きめのソケットを付ければ手で回転を止められるが、ONEVANのものだと怪我をする、たぶん。

いずれにしてもアマチュア用として価格も安いものなので、使える範囲内で使えば良い。

ONEVANでもSeeSiiやKIMOでも、或いは他の中華製でもこの価格帯ならば大きな性能差はないと思う。

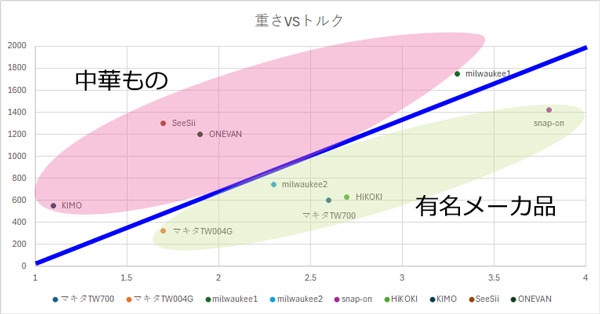

各社のインパクトレンチの重量と公称トルクを比較する

最大トルクはモータ出力とハンマーの質量で、それらは直接コストと質量に影響する。

| 製品 | 公称トルク | 重さ | |

| マキタTW700D | 600Nm | 2.6kg | |

| マキタTW004G | 320Nm | 1.7kg | |

| milwaukee | 1750Nm | 3.3kg | |

| milwaukee | 745Nm | 2.3kg | |

| BOSCH | 1050Nm | 2.9kg | バッテリーなし |

| Snap-on | 1423Nm | 3.76kg | |

| HiKOKI | 630Nm | 2.7kg | |

| KIMO | 550Nm | 1.1kg | |

| SeeSii | 1300Nm | 1.7kg | |

| ONEVAN | 1200Nm | 1.9kg | 実測値 |

| TONE | 700Nm | 1.1kg | エアインパクト |

有名メーカ製は筐体強度なども違うので単純に比較は出来ないとしても、中華電動インパクトの最大トルクを信じるなら、かなり軽量という事になる。

実トルクを測っているYoutubeチャネルでmilwaukeeがカタログ値の67%~100%(モデルによる違い?)、SeeSiiとONEVANは56~60%、マキタは24%~94%(値が低いものは偽物?)となっている。

別のYoutubeチャネルではSnap-onやBOSCH、Hiltiはカタログ値同様のトルク、MilwaukeeやAircatがカタログ値の80%割前後、中華ものではKimoが68%、SeeSiiが67%となっていた。

いずれも積分型のトルクゲージを使った測定だ。

実トルクはどのくらいか?

実際の最大トルクはどの程度なのかだが、500Nm~700Nmだと思う。

500Nm位じゃないかなと言いたい所なのだが、TONEのエアインパクトよりパワーがあるのは事実なので、実効トルクはもう少し上かなと思った次第だ。

このあたりは打撃数などによっても違うので、何とも言えない。

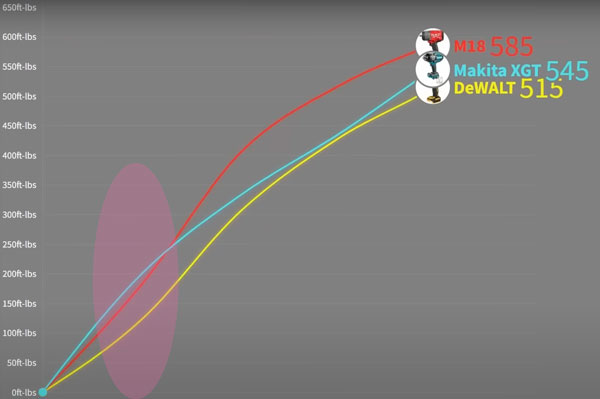

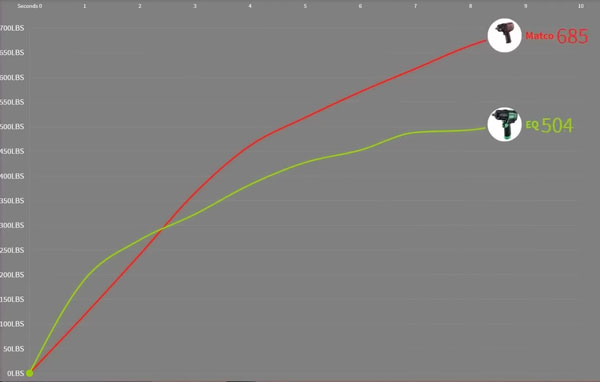

下のグラフはTorqueTestChannelのものに薄赤色でマークを付けたものだが、この部分ではDeWALTとMakitaの差は明確だ。

しかし時間が経つと、その差は小さくなる。

この例と同じように、立ち上がり部分のトルクの差が電動インパクトとエアインパクトの違いになるのかも知れない。

TorqueTestChannelでも、どれだけの電力を消費させるかで初期トルクが決まると言っている。

時間対トルクのカーブを見ると、設計ポリシーの違いのように思える。

モーターパワーとハンマーの質量により、このあたりが変わってくる。

いい加減フィートポンドはやめて欲しいのだが、米国に言っても無駄か。

1ft-lbsは1.35582Nmなので、休日出勤の賃金倍率(35%増し)とか、まあ1.4倍くらいに覚えておけば良いだろう。

なお1フィートは12インチ、1ヤードは3フィート、1マイルは1780ヤードだ。

1ポンドは0.45359237kgと、かなり半端である。

値段なりの価値はあるが、耐久性などは不明

アマチュアが使うのであれば使用頻度も使用回数も少ないので、耐久性が問題になる事は少ない。

しかしプロが使うとなれば毎日多くの時間使う事がある訳だから、ベアリングにしてもハンマーやアンビルにしても、摩耗や信頼性が気になるところだ。

メーカ品では部品の供給が行われるので修理が可能だが、中華ものはそうではないので使い捨てになる。

こちらの記事で「小さく軽いインパクトドライバが欲しくなったら又考えるという事で、今回は1200Nmのものにした。」と書いた。

だが実際には大きすぎる事も重すぎる事もなく、RYOBIのBID1421(重さ1.5kg)の代替として丁度良いサイズ(重さ1.9kg)だった。

何より安価なのとマキタバッテリー仕様なので、手軽に使う事が出来る。

ウチにはマキタ仕様のバッテリーが合計5個もあるので、今後購入する電動工具はマキタバッテリー仕様になっていく。

ミディアムトルクで信頼性を求めればマキタやHiKOKI、国内販売モデルは少ないが海外では安価で人気のあるRYOBI(京セラ)、ハイトルクの電動インパクトだとDeWALTとかMilwaukeeのシェアが大きいのだろうが、DIY用途としては中華インパクトで十分なのではないだろうか。

今回購入した1つ上のモデルはこれで、公称2800Nmとなっている。

実トルクで1000Nm以上になると思うので、それこそコーススレッドをねじ切るくらいのパワーがあるのかも知れない。

なおハイパワーの電動工具は、内部抵抗の小さなバッテリーでないと真価を発揮できない。

現時点でONEVAN製インパクトレンチは1200Nm/1800Nm/2800Nm/3100Nm/3500Nmのものがカタログに載っている。

Amazonではこれ以外のモデルも売られているのだが、真贋不明だ。

3500Nmなどと気軽に?謳っているが、マキタの2850Nmモデルはこんなに巨大。

ミルウォーキーの2576Nmモデルも同様だ。

少なくともONEVANの場合は公称トルクの半分くらいと見ておいた方が良い。

電動インパクトを買う時に見るべきものは?

これとかこれなど安価だが、ノーブランドものなのでインチキ商品もあり得る。

マキタTW700の偽物、TD171の偽物もある。

コピー品は品名の最初に”D”が付いているとか、ヘッド部分に”BL”のロゴがなく色が違うとか、黒とブルーの筐体の細部が本物とは異なるなどの違いがある。

下の写真の左が本物で右が偽物だ。

本物はモデルチェンジし、偽物は旧モデルそのままとか?

良い偽物ならマキタと変わらぬ性能を発揮すると言われる。

税関突破のため日本への出荷モデルはmakitaロゴを入れないとか、色々あるみたいだ。

自動車用鉛バッテリーでもそうなのだが、中途半端な価格のコピー品を買うのならば、ちゃんとした?中華メーカ品を買った方がマトモである。

メーカ品は性能が評価されるが、コピー品は外観のコピー品質しか評価されないからだ。

カタログのトルク値など余りアテには出来ないので、重さで判断するのが良いだろう。

勿論バッテリーによる重さの違いもあるし、メーカ品では出来るだけ軽量化しようとの努力もある。

しかしハイトルクのモータは大きく重くなるし、ハンマーやアンビルも同様だ。

ONEVANであれば1800Nmのものに割安感がある。

販売店によって価格が異なるのだが、カタログ数値の1Nmあたりの価格として見ると、1800Nm版がお買い得である。

上の方にも書いたが、最初は1200Nm版でも重く大きすぎるかなと思った。

しかし実物を見るとさほど大きさや重さは感じなかったので、1800Nm版で良いのかも。

コメント