網戸部分はエアキャップをかぶせた。

この時期密閉するとさすがに暑いので、試運転もかねてエアコンを冷房運転した。

古いエアコンなので動作に不安はあったが、ちゃんと冷える事は確認出来た。

換気扇は2箇所に取り付けた。

換気扇はパイプ配管用のものが2個あり、小さい方を付けた。

大きい方だと開ける丸穴のサイズが大きすぎる(野地板が割れそう)。

パイプ用なので裏側はモーター丸出しみたいな感じ、雨が吹き付けたら濡れてしまうので、L型の塩ビ管でもかぶせておこうかな。

反対側はスケールファンを付けた。

パイプ用換気扇よりもこのファンの方が風量が多い。

スケールファンって、何故スケールファンというのだろう?

四角いからスクエア→スケア→スケール?

ラテン語(scale)はハシゴのことだそうで、ハシゴ→規則正しく並んだ目盛り→秤や定規などを示すようになり、定格サイズで作られたファンをこう呼ぶようになった説もある。

Google AIは「「ファン」の語源は英語の「fanatic(ファナティック)」で、「熱狂的な人」を意味する言葉の略です。」と言っていて、肝心のスケールに関しては無視された。

エアキャップは3層品と呼ばれるものを使った。

空気層の両側にシート部分のあるもので、色がブルーなのは再生素材を使ったものだからかな。

網戸の内側に貼ったので、外から吹き付ける風に弱い。

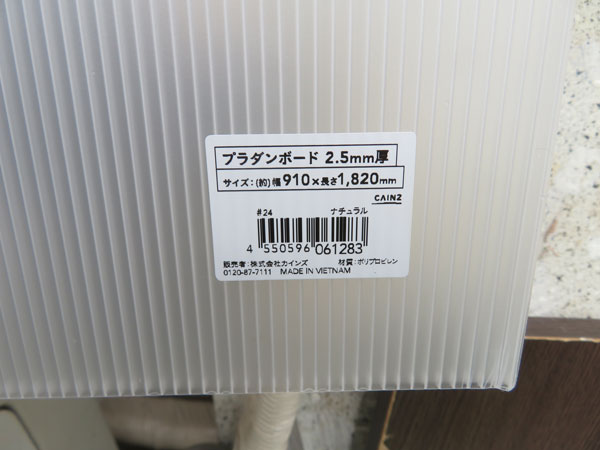

外側から中空ポリカーボネート板でも貼れば良いのだがコイツは結構高価で、強度のある1cm厚くらいのものだと数千円、2mm~4mmの薄いものなら千円くらいだが、だったらプラダンで良いか。

プラダンは安い(150円~200円)が強度がない。

プラダンのプラはプラスチックで、ダンは段ボールだ。

段ボールのボールはボール紙の事だから、プラスチック製の段になったボール紙という訳の分からない名前になっている。

外側にはそのプラダンを貼り付けた。

mini cooperはこのサイズの材料をギリギリで積むことが出来る。

つまりこれ以上大きな材料は運べないという事だ。

グレーの断熱材に巻かれているのは、自動散水用のホースである。

地下で分岐させたので、1Fに行く方と温室に行く方の2本になっている。

1Fに行く途中で分岐させれば綺麗に出来たのだが、実はこの部分は塩ビ管に通してあるので加工が面倒だったのである。

ポリカーボネートの波板の熱伝導率は0.2W/(m・K)程度、エアキャップは空気層があるので0.02W/(m・K)程度と一桁違う。

プラダンも同様に空気層があるので、エアキャップに近い熱伝導率だそうだ。

天井にもプラダンを貼った。

桟にエアタッカーで止めていくだけなので作業的には簡単、どの程度効果があるのか分からないけど。

冬場は太陽高度が低く、元々天井部分からはあまり日が差し込まないので、遮光に関しては大きな影響はない。

以前に購入したニトムズ 強力防水補修テープがあって、使おうと思ったら粘着力が消失してしまっていた。

粘着面がカピカピになっていたが、テープのベースは繊維的な丈夫なものなので、これをプラダンの上に乗せてステープルを打った。

エアタッカーでステープルを打ち込む時は中々気持ちが良い。

シュッ・バンみたいな感じで、無駄にステープルを打ち込みたくなってしまう。

今はエア方式よりも電動の方が一般的かも知れないが、気持ちよさではエアタッカーに軍配が上がる。

いや、仕事で使う人は気持ちいいかどうかなんて関係ないだろうけど。

ヒータは昨冬使ったものをそのまま使用する。

水の当たらない場所に設置するので防水の必要も無いし、小型である必要も無いが、新たに作り直す必要もない。

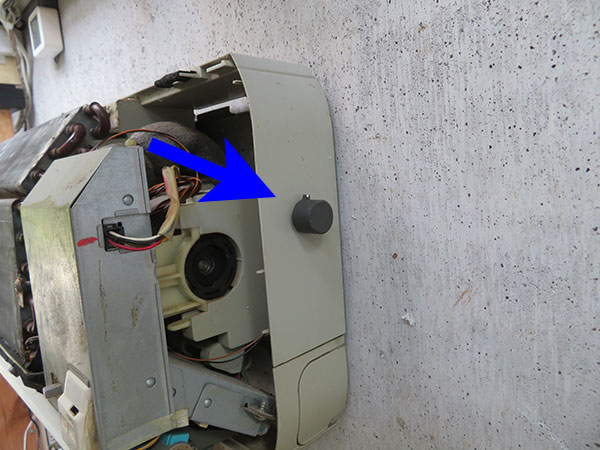

ヒータは下の写真の黒い物体で、平たくなった部分が発熱する。

可視光線は殆ど出ず、赤外線が出る。

昔流行ったオイルヒータの中古が500円位で買えるのだが、消費電力が大きすぎてインバータの容量をオーバしてしまう。

電力切換型のものもあるが、最低でも500W位までしか下げられない。

何故オイルヒータが流行ったのかは謎だが、当時は熱効率が良いから電気代が割安だとか、空気が乾燥しないので加湿器が不要だとか、部屋全体の空気が対流するので足下が暖かいとか、良くそんな嘘が書けるなという位の記事に満ちあふれていた。

それを信じて買った人は、電気代がかかる、中々温まらない、処分に費用がかかると、泣きを見たのだった。

このヒータはソーラーパネルでバッテリーに蓄えた電力で稼働する。

ソーラーパネルは公称500W分を設置しているが、今やピークの発電電力が250W程度にまで落ちている。

この先気温が下がれば300Wを少し超える程度までは行くと思うが、いずれにしても劣化が激しいことが分かる。

汚れも発電量には影響するので、たまに掃除はしている。

洗剤を付けてロングブラシで擦ったりするが、ガラス面に付着した強固な汚れは中々落とせない。

一時期は太陽光発電は環境に優しいと言われ、自称エコ派はこぞって屋根にソーラーパネルを乗せた。

ホームページなどでも毎日の発電量が報告されたり、売電金額を競うかのように掲載したものだが、今は余り見かけない。

メガソーラーによる自然破壊が問題となり、再エネ賦課金に苦しむ現状では電力売りは悪だ、みたいなイメージになっている。

更に今後は廃ソーラーパネル問題が環境を壊し始める。

リサイクル性に乏しく有害物資も含まれるため、邪魔なゴミとして処分に困ることになる。

ヒータにヒートシンクを乗せてみた。

赤外線をヒートシンクが吸収し、ファンで送風する。

赤外線を拡散させるだけよりも良い、かな? 無駄に上の方を温めないという点で。

温室用としては燃焼型の暖房機が適している。

二酸化炭素濃度が上がるので、特に日中に使用すれば光合成が促進される。

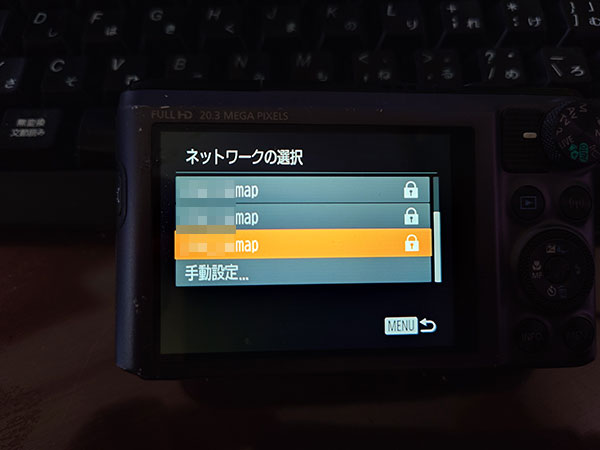

WiFiのAPは温室内に設置した。

手持ちのものがあったので、2.4GHz帯だけをEnableにしておいた。

地下には15個のスマートコンセントやセンサ、カメラがあり1FのAPに接続してきている。

場所によっては電界強度が落ちるので、BUFFALOのWSR-1166DHP3を設置した。

全てのWiFi機器がWSR-1166DHP3に接続してくると、WSR-1166DHP3の推奨使用接続台数を上回ってしまう。

試しに1FのAPをDisableにしてWSR-1166DHP3の電源を入れると、多くのクライアントが接続してきて、WSR-1166DHP3は即座にハングアップした。

MACアドレスで制限を加えるなどしないと危険だ。

ウチでは各APのSSIDは同じにしてある。

スマートフォンやスマートコンセントは、勝手に電界強度の高いAPに接続してくる。

しかしキヤノンのデジカメは、登録したAPにしか接続出来ない。

ネットワーク一覧には同じSSIDが並ぶのだが、電界強度が出ないのでどれを登録したら良いのか分からない。

SSIDだけではなくMACアドレスでも見ているのだと思うのだが、これに何の意味があるのだろう?

しかもSSDIは1個しか登録が出来ないので使いにくい。

ハブミニが届いたので設定した。

今度は問題なく、正常動作した。

エアコンのリモコンコードを学習させたので、ON/OFF制御がリモートで可能になった。

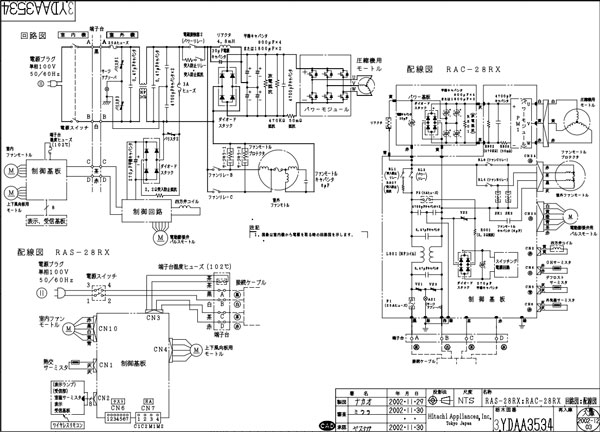

リモコンでのON/OFF制御で温度制御を行う事も出来るのだが、エアコン室内機のサーミスタを誤魔化して10℃程度に制御させる方がスマートかな。

エアコンの設定最低温度は16℃なので、ここをいじって10℃位に制御させれば良い。

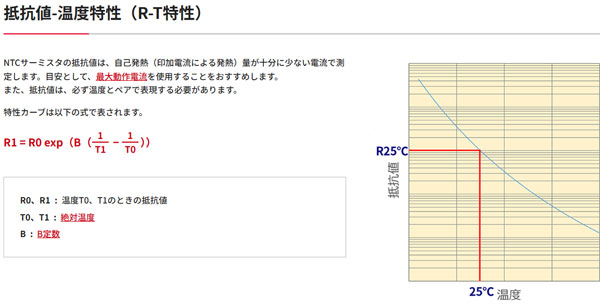

室温サーミスタのデータを調べてみると、サービスマニュアルに記載があった。

25℃:10kΩ 30℃:8kΩ 35℃:6.5kΩ

ここからB常数を計算すると3946Kになり、16℃の時の抵抗値は約15.1kΩだと分かる。

一方で10℃の時の抵抗値は20.2kΩになる。

10℃の時に16℃だと思わせるためには、約60kΩの抵抗を室温サーミスタと並列に接続すれば良い事になり、5℃に制御する場合は同39kΩの抵抗を並列にすれば良い。

39kΩの固定抵抗に20kΩの可変抵抗を直列に接続し、これをエアコンの室温サーミスタに並列につなげば、5℃から10℃で可変出来るはずだ。

B常数に関してはムラタのページに解説&計算式がある。

半固定抵抗なんて使わないよなぁ、最近は。

そうは思ったが、一応ジャンク箱の中を引っかき回してみた。

ら、20KΩ Bカーブの半固定抵抗があった。

年代を感じさせるのは端子の酸化具合であり、ベークライトで出来た本体だ。

ガリが出ている可能性もあるので、30回ほどシャフトを動かしておいた。

端子を磨き、抵抗と電線を付ける。

抵抗が折れやすそうなので、熱収縮チューブをかぶせておいた。

エアコンに可変抵抗を取り付ける。

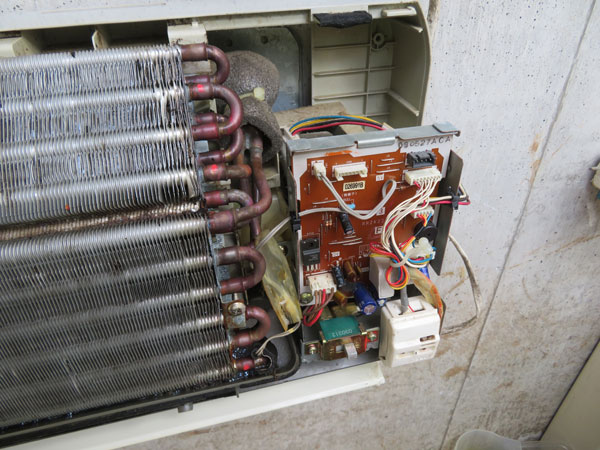

カバーを外したついでにアルカリ洗剤でフィンを清掃した。

綿埃的なものが付着していたしフィンは黒っぽく汚れていたが、そこそこ綺麗になった。

ダイソーで買った噴霧器が活躍してくれた。

これに気を良くし、部屋に付けているエアコンも掃除をした。

汚れの殆どが綿埃や多少の土埃っぽいものなので、アルカリ洗剤でなくても綺麗になったかも。

洗剤で洗ったあとは水を吹き付けたが、しばらく冷房運転をして洗剤成分を洗い流した。

ちょっとイタズラをして、冷凍機をフルパワー運転してみた。

すると冷却フィンはみるみる霜が付き、霜が氷となり、冷却器の温度低下が検出されてコンプレッサが停止した。

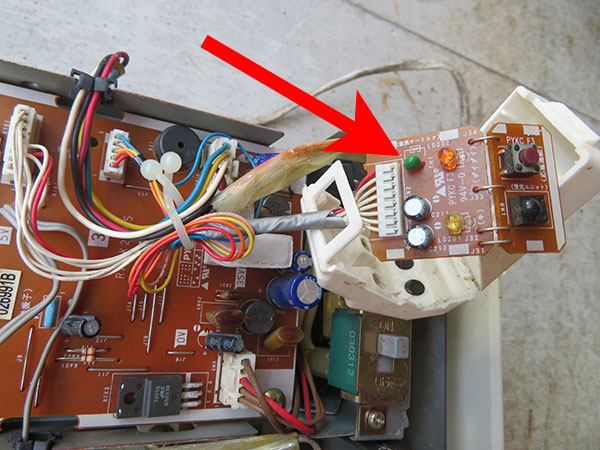

室温サーミスタはリモコン受光部の基板に付けられている。

冷却器のパイプに付けられているのは室温用センサではない。

センサの位置は各社マチマチで、Panasonic製は冷却器のフィンとダストフィルタの間に付けられているものが多いかな。

冷却器に近いと冷却器の温度に影響を受け、しかし風の流れを考えると冷却器の近くが良いと言う事になる。

センサに可変抵抗を並列接続し、可変抵抗は室内機の横に穴を開けて取り付けた。

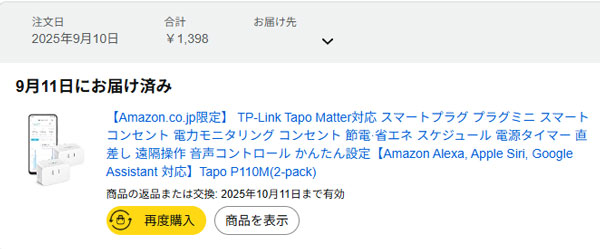

寒くなったら動作テストをするが、動作の具合が分かるように電力監視機能付きのスマートコンセントを付けた。

温度変化でもエアコンの稼働状態は推定出来るが、外気温が低い時には温風が出てくるまでにタイムラグがある&稼働状態と温室温度変化にもタイムラグがあるはずなので、その辺りもチェックしたい。

私はこのスマートコンセントの2個セットを1,398円で買ったのだが、価格変動が激しいので安い時に買った方が良い。

自動散水用の配管は、今現在使っている自動散水用のホースを分岐させる。

今までは1Fのベランダが最下部だったので、地下から1Fのベランダまでのホースの水は抜けなかった。

しかし温室に新たな配管を付けた事により、それが最も低い位置になるのでバルブを閉じるとホース内の大部分が抜ける。

残るのはバルブからホースの分岐点までだ。

これによって冬季の凍結を防ぐ事が出来る。

EVA樹脂のホースが届いた。

PUホースよりも少し柔らかい感じで、少しぷるぷるしている。

ただしシリコンホースのようなぷにぷに感ではなく、PUよりぷるぷる感がある程度だ。

10mのホースの両側にワンタッチカプラが付いて790円だった。

安すぎて不安になる価格ではあるが、外のホースも取り替えようと再度注文したら、価格が983円に変わっていた。

本来のPUは耐久性に優れるはずなのだが、中華ものだからダメなのかな。

中華ポリウレタンチューブは比較的柔らかいのは良いのだが、何しろ耐久性が低い。

中華EVAが中華PUより良ければ助かるのだが。

水道→電磁バルブ→内径12mmのホースで1Fまで引き、そこで内径5mmのPUホース3本に分岐させ、1本は1Fのベランダ用、2本は2Fのバルコニーに2系統の散水ノズルを付けている。

この12mmのホースを途中で分岐させ、温室用に配管したので、12mmのホースに対して5mmのホースが4本接続された事になる。

12mmのホースの断面積は約113mm2で、内径5mmのホースは約20mm2だ。

12mmのホースに1/4ネジのワンタッチカプラーを付け、ホースをつないだ。

エア用だからやがて錆びるかな。

プラスチック製の異形ジョイントも買ってあるので、駄目になったら交換する。

夏の時期は朝と昼と晩に自動散水している。

昼は土の温度が上がっているので、それを冷やすのに十分な量の水をまいている。

冬場は日中に1回だけ散水するように設定し直す。

朝晩は気温が低いので凍結の恐れがあるからだ。

水につけて根を出させている容器(バット)には、鉢からの排水を入れるようにした。

オレンジ色のホースが散水用のもの、ちょっと見にくいがクーラのドレン配管用のホースがあったので、これで鉢からの排水をバットに導く。

パキラの成長は著しく、上の方をカットしたのでそれも水につけてみた。

本来は水につけるのではなく、いきなり土に植えるのだとか。

雨水を使った散水は南斜面に行っているが、ホース内で藻が発生してノズルが詰まる。

水道水を散水しているノズルは詰まる事がなく、水道水中の次亜塩素酸ナトリウムの効果かな、なんて思ったりする。

Amazon Echo Show5も設置した。

地下に置いていたものを温室に移動しただけだけど。

これにはカメラが付いているので、温室の様子をモニタ出来る。

ただあまり広角ではないので、一部分しか映す事が出来ない。

カメラ単体で角度調整が出来ないので、結構無理矢理な取り付け方になった。

結束バンドで縛っておかないと、本体が台座から外れてしまう。

カメラは動作しているが、ディスプレイはチラつきがあって見にくい。

以前からちらつきはあったのだが、だんだん酷くなってきた。

show5のカメラは明るくないと映らないので、LED照明を2箇所に付けた。

これも手持ちのものを付けただけだが、結構明るいので植物育成用としても多少は役に立つかな。

ヒータを入れない時はソーラーバッテリーの電力に余裕があるので、日没から日の出まで点灯させる設定にしている。

show5のカメラは画角が狭い(現行モデルは広角になったらしい)ので温室内の一部しか映すことが出来ない。

これでは余り役に立たないのでtp-linkのカメラも付けた。

これは猫部屋にも2つ付けているもので、同じアプリで画像が見られる。

tp-linkのC100は少し古いモデル(今でも売られているのが不思議)で、PTZもないのに3.5千円もする。

超広角で撮れるのはメリットだが(今となっては)仕様的に見るべきものはなく、中古では100円とか500円とかで売られている。

送料の方が高いので、複数台まとめて安価に出品されていたりすると買っている。

1Fの温室、2Fの温室の朝方もっとも冷えた時の温度が約15℃だった日に、この温室は約18℃だった。

コンクリートに接しているので、いわゆる蓄熱材にくっついているような感じだからだろうか。

地下(床下)の温度も最低気温より高く最高気温より低いので、多少でも温度の変動が少なければ制御が楽になるかも。

そういえばtp linkのTP-105のファームがバージョンアップされて、ONに設定した後一定時間経過すると、勝手にOFFになるモードが出来た。

スマートコンセントでプッシュスイッチを押させるような使い方をする場合に、ワンショットは都合が良い。

ウチでは風呂の自動湯張りボタンをスマートコンセントで制御しているが、プッシュボタンを短時間1回だけ押せば良いので、ハードウエアでワンショット回路を作っている。

しかしこの機能を使うと(最低時間が1分なので、1分の長押しが許されるのならば)、スマートコンセントの設定だけで完結出来る。

また電力モニタ機能の付いたP110では、過電流(電力)保護機能がある。

負荷の消費電力が設定値を超えた場合に、電源をOFFにする事が出来る。

充電器に接続して使っている場合に、充電完了で電源を切る機能も実装された。

未だベータ版ではあるが、一部のLi-ionバッテリー搭載機器では充電器を接続したままにしないようにと注意書きがあるので、そうしたものに使えそうだ。

おそらく消費電力を監視していて、消費電力が減少したらOFFにするのだろう。

コメント

TP-105のファームウェアアップデート情報、ありがとうございます。

気づいてませんでした。自動オフタイマー、良いですね。

いつのまにか、tapoシリーズ製品が増えていき、11個がWi-Fiルーターに接続されてました。今後も増えていきそうなので、Wi-Fiルーターの増設が必要そうです。