オートバックスではかなり以前からエンジンフラッシングみたいな事を勧めていた。

CLSの車検をオートバックスで取ったことがあるのだが、スタンダードなコースで良いですと言ってやってもらったら、オイル交換とエンジンフラッシングがセットだった。 シールへの攻撃性などを考えるとフラッシングはやって欲しくはなかったが、詳細をよく見ないで頼んでしまったので仕方が無い。

オイル屋はフラッシングを勧めるし、エンジン内部丸洗いもある。

ATFの圧送交換機と同じで洗浄剤を循環させるというもの。

例えば3万kmオイル交換無しで走った車を洗うなどなら話は分かる。

しかし普通にオイル交換をして普通に乗っている車は、余り汚れは蓄積されない。

内部洗浄屋に言わせれば、エンジンが静かになって燃費が良くなるのだとか。

いったいどういう理屈でそうなるのか、説明してほしいものだ。

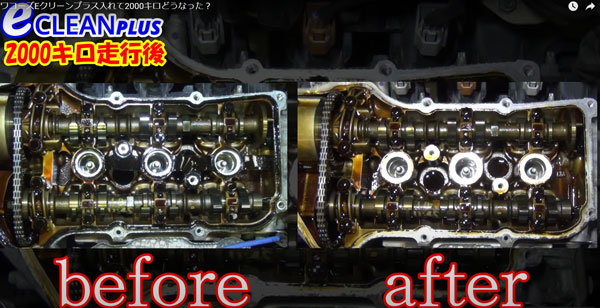

某整備工場だとeクリーンプラス(遅効性フラッシング剤)必須みたいに言われるが、検証動画を観ると効果が無いように見える。 一方でスラッジの多いエンジンには効果があるという話もある。

eクリーンプラスよりバーダルリングイーズの方が効果的だとの比較記事もあった。

オイルの交換だけでは取れないスラッジが、リングイーズで取れた(オイルパンに溜まった)記事もあった。

こちらの動画はオイルフィルタを解体して観察しているが、リングイーズを入れると多くのスラッジがフィルタに引っかかるとしている。 でもこの車は3,000km毎のオイル交換を行っているそうで、アルトってそんなにスラッジが溜まるのだろうか?

ステンレスメッシュのエンジンオイルフィルタなので、スラッジ分離が悪いのかも知れない。

ステンレスメッシュフィルタは耐圧が高いので、高粘度オイルで油圧が上がっても内部が壊れない。

またメッシュが大きいので圧力損失を小さく出来る。

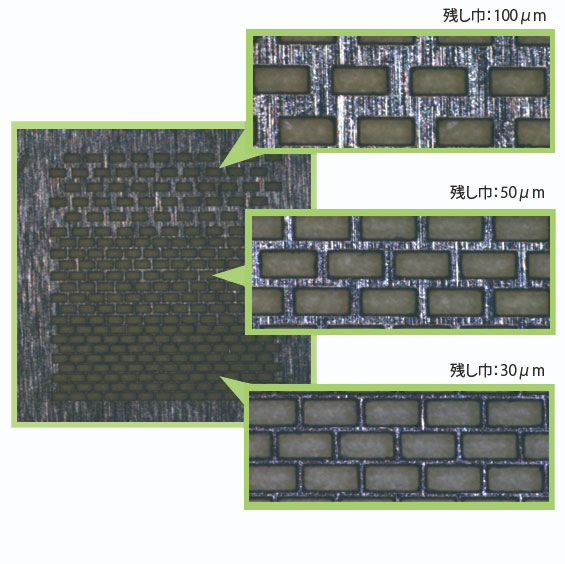

一般的には100μm〜250μmの濾過網を使い、構造的には普通の編目になっている。

一部のメーカではレーザー加工による35μmの穴径を誇っていて、これはステンレスの薄板にレーザで等間隔に穴を空けて作る。

ただそのレーザ加工を謳うメーカのフィルタの写真を見ても、編み目が見えるんだなぁ。

四角い穴の空けられているものがレーザ加工のメッシュで、これは株式会社 光機械製作所のものだ。

量産加工出来る最小穴径は50μm程度だそうだ。

一般的な濾紙方式は10μm〜20μmの濾過能力だが、20μmの濾紙が詰まってしまった時に圧力を逃がして50μmあるいはそれ以上の濾紙のみにオイルを流す構造の、二重式もある。

ステンレスメッシュの場合は加工精度限界があるのでむやみに細かく出来ないし、レーザ加工ともなればコストが跳ね上がる。

濾紙の場合は逆に粗くすると強度が下がって油圧に耐えられなくなる。

ステンレスメッシュフィルタは洗って再使用が出来るのだが、35μmの穴に詰まったスラッジをどうやって洗い流せというのか。

ステンレスメッシュフィルタは、短時間のうち(レースなど)に洗浄する用途が主になる。

遅効性のフラッシング剤は即効性のものより害が少ない。

ただし効果も少ないので、何度か続けて使用した方が良い。

(入れればスラッジが取れる、入れなければ取れない、又入れると取れる、みたいな動画もあった)

バーダルETF(フラッシング剤)は投入後50km〜300km走行してオイルを交換するのだそうだ。

これの実験動画もあったが、バーダルETFを使うとオイル焼けが取れるのか。

1回の添加では凄く変化があると言うほどの違いは無かったが、繰り返し添加してオイルを交換すると確かに綺麗になっていた。

オイル焼けしたエンジンのオイルを、3,000km毎に交換し続けても綺麗にはならなかったという記事もあったので、それが綺麗になるのなら効果はある事になる。

ATFにもフラッシングオイルを入れる整備工場もあるようなのだが、これって内部に残るんじゃないのかなぁ。

調子の悪いATに対しての悪あがきなら良いのだが、トラブルのないATに余計なものは入れない方が良い。

コメント