キヤノンのG5030はインクの送液チューブに気泡が入り、インクタンクからプリントヘッドにインクが送られなくなることがある。

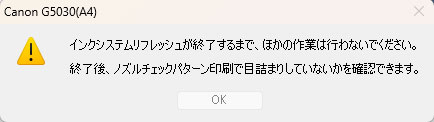

インクシステムリフレッシュを行うとそれが正常化するのだが、やがてまた駄目になる。

2020年11月にG5030プリンタを購入した。

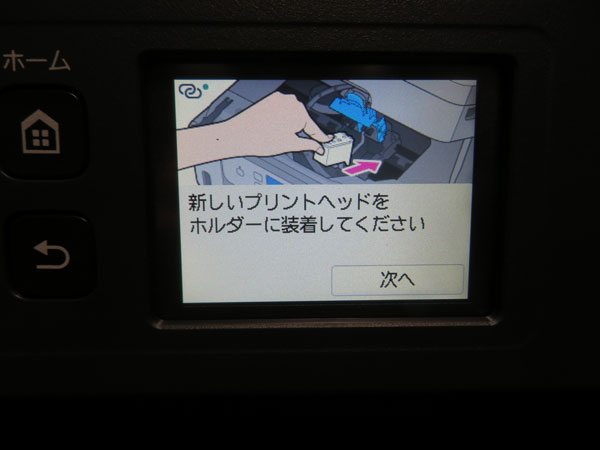

2023年 1月にプリントヘッドを交換した。

2023年 2月に最初のインクシステムリフレッシュを行った。

2024年 7月に2度目のインクシステムリフレッシュを行った。

2025年 2月に3度目のインクシステムリフレッシュを行った。

2025年10月に4度目のインクシステムリフレッシュを行った。

2025年10月時点での通紙枚数は6401枚~6450枚の間となっている。

インクシステムリフレッシュとは

インクシステムリフレッシュとは、インクタンクからプリントヘッドまでのチューブに入ったインクを入れ替える動作だ。

インクチューブにインクが送られなくなる事が定期的に起こるので、要するに設計上の不具合だ。

G5030の約1年前に発売されたG1310でも同様のトラブルが報告されている。

購入から最初のインクシステムリフレッシュまでは2年以上のインターバルがあるが、次は約1.5年、その次は7ヶ月、その次は8ヶ月となっている。

2025年2月にはカラーインクが出なくなったので、カラーインクのインクシステムリフレッシュのみを行ったが、その後すぐに黒も出なくなり黒インクのインクシステムリフレッシュも行った。

最初はインクチューブの問題に気づかずプリントヘッドを交換した。

プリントヘッドを交換するとプリントヘッド内に入っているインク分は印刷が出来るが、何しろインクが供給されないのでやがて印字出来なくなる。

インクシステムリフレッシュを行なえば復活はするが、インクシステムリフレッシュの回数が閾値を超えるとプリンタは動作しなくなる。

廃インクパッドがいっぱいになってしまう恐れがあるからだ。

実際に廃インクパッドのインク量を見ているのではなく、プリント枚数、ヘッドクリーニングやインクシステムリフレッシュの回数から換算し、廃インクパッド満タンのアラートが出る。

キヤノンに問い合わせてみたが、インクシステムリフレッシュを何度行うと廃インクパッド警告が出るかは”ケースバイケースなのでお答え出来ない”との回答だった。

これは仕方のないことで、廃インクパッドはインクシステムリフレッシュの時だけ廃インクが溜まる訳ではないからだ。

海外のフォーラムでは、インクシステムリフレッシュが通算4~5回でアラートが出るという書き込みがあった。

インクシステムリフレッシュを行うと、1,000枚印字したのと同じくらいのインクを消費する。

インクの残量が目に見えて減っていくのが凄い。

廃インクパッドとリセットツール

G5030は廃インクパッドが自分では交換出来ないので、廃インクパッドが満タンになったらプリンタを捨てるしかない。

有償修理も可能だが、プリンタを新たに買った方が安い。

リセットツールを使用すると、廃インクパッドのアラートを消すことが出来る。

廃インクパッド自体を交換すれば良いのだが、交換しない場合はやがて廃インクが漏れ出す。

廃インクパッドを交換しないまま、廃インクパッド満タンアラートをリセットツールで2回消す頃には、廃インクパッドが廃インクを吸収しきれなくなって廃インクが漏れ出したというレポートがあった。

リセットツールが以前はAmazonで売られていたのだが、今は売られていない。

e-Bayで買うことは出来て$10前後である。

G5030を買ったのは2020年だったので、何だかんだで5年使ったから買い換えても良いのかな。

いつ廃インクパッドアラートが出るのか、使えなくなるのは困るなと気になってはいた。

印字コストはどうだったのか?

本体価格に加えてインクやヘッド代も含めたランニングコストは、月額換算600円程度だった。

総印字枚数が6400枚程度なので1枚辺りは5円、インク代換算だと0.4円台である。

もしもインクシステムリフレッシュを行わなければ、インク代から見た印字コストは0.2円位になる。

大容量タンクではないMG3530の印字コストは20円位なので、相当安いのは確かで、20円で6千枚を印字したらインク代だけで12万円である。

MG3530を買った頃には大容量タンクモデルが無く、純正インクのタンク(インクとプリントヘッド一体型)に穴を開け、互換インクを注入して使っていた。

これでインク代というかヘッド代はかなり節約が出来るのだが、やがてヘッドが駄目になるのは、インクジェット回数をカウントして使えなくなるようなプログラムになっているのかな。

携帯電話の1円商売ではないが、消耗品ビジネスの歪みそのものだ。

G5030の寿命は5万枚印字となっているので、私の使い方だとプリンタの寿命枚数を迎えるまでには数十年かかる。

EPSONのPX-S160Tは4年ほど使ったが、総印字枚数は2526枚となっている。

PX-S160Tは印字が早く、フィードが早く、音が静かだが印字品質や位置決め精度が悪い。

中華インクが安かった

G5030は今回もまたインクシステムリフレッシュを行い、インク残量がかなり減った。

インク一式を買うと社外品で3千円くらい、純正品だと7千円くらいだ。

新品のインクセットで6千枚くらい印字が出来るとされているが、私の使い方だと4千枚くらいでインクがなくなる。

たぶんインクシステムリフレッシュで大量にインクを消費するからだろう。

インクシステムリフレッシュを行う為にはインク残量が必要で、今回はギリギリで(手持ちのインクを補充して)インクシステムリフレッシュが実行出来た。

いずれにしてもインクは買っておこうかと価格を見たら、中華ものがものすごく安い値段で売られているではないか。

納期がかかるみたいな表示だったが、注文の翌々日には送られてきた。

互換インクを使うとインクが送られなくなるみたいなレビューがあったが、そうではなくてプリンタの設計不良である。

なぜなら私は黒色インクは純正品を使い続けていて、でも同様の現象が起きている。

今も純正インクが残っているのは、G5030は補充用として黒インクが1本余分に付属してきたからだ。

GI390は染料系のインクなので別物、G5030はGI30でG3390はGI31を使う。

品番の後ろのPGBKはPGがPigmentでBKが黒を表す。

インクを補充したのに、おかしいぞ

こうしてG5030を使い続けてきたのだが、しかし今回は少し様子が異なる。

インクシステムリフレッシュを行っても印字が途切れる(薄い?)ことがある。

何度か印字していたら回復したのだが、寿命が近いのか?

インク残量表示も、Yのみフルになったが他は減ったままの表示だ。

今までインク残量を見たことがなかった(タンクの残量をチェックして不足していたら補充する)のだが、もしかしてインクレベルがゼロになって(実際にはインクを補充しているのに、それが検知されず)インクチューブリフレッシュが必要になるとか?

いや、これまでのインクチューブリフレッシュ時にはインクは補充せずに行っているのだから、インクの補充云々の話ではない。

もしかするとインク残量のセンシング自体がダメで、実際にはインクが残っているのに空だと判断するとか?

しかしインク残量が1/4以上ないとインクシステムリフレッシュ自体が動作しないので、それとも違うんだなぁ。

インク残量は満タンとエンプティの検出がセンサによって行われるとある。

中間のレベルは検出がされないので、プリントヘッドからのインク吐出量の累積で判断しているわけだ。

ユーティリティでインク残量をリセットした。

これは強制的に満タンにしてしまう操作なので、インクタンクにはインクを満タンに入れておかないと矛盾が起きる。

これによって(当たり前だが)インクレベルは満タンとなった。

印字が少し薄い件だが、プリントヘッドの詰まりであればインク吹き出し面をアルコールで拭くと直ることがあるが、詰まりではなく印字が薄い感じがする。

ヘッドの掃除(ヘッドクリーニングシーケンスを走らせたり、アルコールで拭いたり)して、実用上問題ない程度にはなった。

考えられることとしてはプリントヘッドの劣化で、ヘッドを買って来れば直ると思うし、ヘッドの交換自体はワンタッチで出来る。

ただし廃インクパッドの問題があるので、ここで5千円弱のヘッド代をかけるのが得だとは思えない。

用紙の汚れはヘッドの掃除で直る

余談になるが印字した時に紙に汚れが付くことがある。

これは紙送り機構の汚れの場合もあるが、G5030の場合はヘッドの汚れだ。

ヘッドから飛び散ったインクがヘッドのケースに付着して固まり、それが紙と擦れて色が付いてしまう。

この固着したインクはアルコールで拭けば除去出来る。

EPSONのPX-S160にはヘッドをクリーニングするゴムのヘラ的ワイパーが付いているが、そのワイパーやその下のスポンジ部分もアルコール洗浄すると、用紙の汚れが無くなる。

EPSON製はヘッドを外すのが面倒なので清掃もしにくいが、キヤノン製はヘッドがワンタッチで外せるので、ヘッドやその周辺のクリーニングは簡単だ。

印字すると用紙にインクが付いて汚くなるようなときは、用紙を送り出すローラ周りだとかヘッドをアルコールで拭けばだいたい良くなる。

プリンタ買い換え(買増し)を考える

G5030の後発(後継ではない)プリンタとして2022年発売のG3370があり、これは廃インクタンクを自分で交換出来るし、ヘッドも交換出来る。

つまり本当のメカ部分が壊れる以外の劣化部分は、補修部品がある事になる。

ただし欠点もあり、給紙トレイが1箇所のみなのとインタフェースに有線LANが使えない。

給紙トレイは背面トレイだけでも我慢は出来るのだが、厚手の紙に印字したいことがあるので背面給紙が出来ないと紙詰まりの問題が起きる。

前回G5030のインクリフレッシュを行った時に、そろそろ廃インクパッドアラートが出そうだからとG3370に買い換えるかどうか迷った。

ただ仕様面で納得いかない部分があり、この時は買い換えなかった。

G3070を諦めてG5030(現用同機種)を買い換える(買い足す)事も考えたのだが、結局買い増しも行わなかった。

要求性能は人それぞれ

100人がいれば100通りの要求がある。

と言うことは無いにしても、100人いれば5通りくらいの重要項目順があるかも。

私の場合は写真を印刷するわけではないので、印刷品質に大きなこだわりはない。

普通に印刷されればそれで良い。

印字速度も早い方が良いが、これも10秒程度で印字出来れば文句はない。

続けて何十枚もプリントアウトする用途ではないし、速度を重視するならレーザプリンタにする。

安定して動作することは重視したい。

安定して動作するのが当たり前なので、当たり前に動けば良いのだが中々そうも行かない。

従って交換の必要のあるものは、修理に出さずに交換出来ることが必要だ。

印字コストは安い方が良くて、なので大容量インクタンクプリンタを使っている。

印字コストの一部にはプリンタのイニシャルコストも含めて考えた方が良くて、例えA4モノクロが0.2円のインクコストだったとしても、プリンタ本体が20万円したのでは結局高いものになる。

廃インクパッド事件・互換インク裁判

EPSONの廃インクパッド事件

廃インクタンク問題はEPSONが事を大きくしたような記憶がある。

「計画的陳腐化(planned obsolescence)」と言われ、使用課程で劣化交換が必要になることが分かっていながら、その部品の交換が自由に出来ないようにすることは違法だとするもの。

日本では裁判沙汰にはなっていないと思うが、海外では裁判になリそうな事態に発展した。

廃インクパッド問題が騒がれていることに対して、EPSONは”プリンタを買い直せば済む”とホームページに記載し、まさに火に油を注いでしまった。

この問題を収束させようとしたEPSONは、廃インクパッドエラーを解除出来るツールを配布し、責任を回避したとされる。

こうした事があり、廃インクタンクや廃インクパッドが交換可能なモデルが出てきた。

EPSONの互換インク排除事件

EPSONは互換インク排除でも揉めている。

これも廃インクパッド事件に前後してのことだが、互換インクの使用を制限するためのファームウエアを実装したことが火種となった。

この問題は訴訟に発展し、EPSONは数百万ドル規模の賠償金を払うと共に、互換インクをブロックするルーチンを取り除いたファームウエアを配布せざるを得なくなった。

キヤノン対エコリカの詰め替えカートリッジ裁判

互換インク裁判は日本でもあり、キヤノン対エコリカではキヤノンが勝訴した。

エコリカはキヤノンの純正インクをリサイクル(インクの詰め替え)して販売していたが、キヤノンはインクを詰め替えてもプリンタがインク満タンを表示しないようにシステムを変更した。

キヤノン純正インクカートリッジを回収してインクを詰め替えたエコリカは、インクカートリッジ内のEEP-ROMを書き換えてインク満タンの設定をして販売するのだが、キヤノンはその書き換えが出来ないように対策を講じた。

これを不服としてエコリカがキヤノンを訴えたが、エコリカが負けた。

日経は以下のように報じた。

23年6月の一審・大阪地裁判決は、インク残量が表示されなくても、カートリッジの本質的な性能に大きな影響を与えないと指摘。「(消費者が)純正品の購入を余儀なくされているわけではない」とし、独禁法違反に当たらないとの判断を示した。

他人(キヤノン)のフンドシ(インクカートリッジ)で相撲を取る(商売をする)事は可能とするが、フンドシの色や柄(インク残量表示機能)にケチを付けるのはお門違いという訳だ。

ブラザー対エレコム互換インク裁判

ブラザー対エレコム裁判ではエレコムが勝訴している。

ブラザーはEPSON同様に互換インクを使えなくするソフトウエアを組み込んだが、これが独禁法違反とされた。

この判決で分かることは、互換インク自体を排除するのは違法だということになる。

こうした事もあって消耗品ビジネスの一角が崩れ始め、大容量タンクプリンタの出現につながったとも考えられる。

インクで儲けられないのなら儲けを捨て、大容量インクタンクプリンタを作ってやる、みたいな感じだ。

崩れかける消耗品ビジネス

これらは消耗品ビジネスの闇である。

1円のスマートフォン然り、本体無料のウォータサーバ然りだ。

スマートフォンやウォータサーバは月額契約なのでサードパーティが入り込む余地がないのだが、プリンタはそうではない。

そこで大きなゲインの取れる消耗品を販売する企業が出てくる。

プリンタメーカは何とかそれらを排除したいとするので争いが起きる。

EPSONプリンタはヘッドが詰まる

EPSON製は毎日使っていてもヘッドが詰まるし、ヘッド交換は修理に出さなければいけない。

印字品質に我慢すればヘッド不良のままでも使えないことはないというか、PX-S160Tの例では常にどこかのドットが欠けているのが普通、みたいな感じだ。

これにより小さな字などは、ドット抜けが邪魔をして視認性が劣る。

ヘッド交換には2万円ほどかかる。

ヘッドは詰まるがキヤノンに比較すると静かで早く印字が出来る。

謎の動きもなく、プリントデータを送り込めば間髪入れずに印字が開始される。

カタログ上の印字速度はキヤノンのG5030と同じだが、G5030は謎の動きが2分以上続くことがあるので実感としてはEPSONの速さが際立つ。

PX-S160Tの印字品質や位置決め精度は余り良くない。

同じメーカでいくつものモデルがあるので一概には言えないが、印字コストや印字速度、公称耐久性ではEPSONが優れている。

ただしインクの詰まりは致命的で、20世紀から変わっていない。

廃インクパッドは交換出来るものが増えてきている。

交換出来ないものでもWIC Reset Utilityを使うとエラーをリセット出来る。

リセット不可能なプリンタは、エラーが出たら買い換えるしかない。

ブラザーのプリンタはインクが高い

ブラザーのプリンタが良いよと言う話は聞く。

例えばDCP-J1200Nは本体価格が2万円以下なので、5千枚程度の印字であれば本体価格の安さでランニングコストを埋められる。

ブラザーのインクタンク容量はEPSONやキヤノンの1/3位なので、インク交換頻度が上がる。

一応大容量タンクの仲間とも言えるのだが、通常のインクカートリッジ式プリンタの2~3倍の中容量タンクと思えば良い。

ファーストタンク方式はインクを補充するのではなく、インクタンクごと交換するタイプだ。

純正インクカートリッジは1.5万円ほど、互換品が5千円程度の価格だ。

プリンタ本体の最安値は1.3万円位、純正インクの最安値が1万円位なので、インクがなくなったらプリンタを買い換えるのが正しい使い方なのかも知れない。

ブラザーの公称インクコストはA4カラーで6.1円/枚、G3390だと同1円だ。

廃インクパッドやプリントヘッドは自分では交換が出来ないそうなので、時が来たら捨てるしかない。

レンズ付きフィルムではないが、プリンタ付のインクを買っていると思えば良いのかな。

DCP-J1200Nは背面給紙出来るのだが、連続給紙は出来ない。

いわゆる手差し対応というヤツである。

背面給紙可能なモデルはビジネス用のA3サイズ対応プリンタのみにあるようで、それ以外は手差しトレイと書かれている。

HPのプリンタは評判は悪くないようだ

HP 5105は海外のフォーラムで「CANON製より良い」と書かれている。

廃インクタンクは交換出来ないようなのだが、廃インクタンクの容量が大きいので(ほぼ)交換の必要が無いとの書き込みもあった。

また廃インクが殆ど出ない(インクタンクに戻す)方式が使われているとの情報もあるが、具体的なプリンタ名は書かれていなかった。

一方で廃インクタンクエラーでプリント出来なくなったという話もあり、モデルごとに違うのか?よく分からない。

世界規模で見るとシェアが大きいのだが、日本では余り売れていない。

5105は背面給紙が出来ないので、私の使い方にはマッチしない。

勿論他にもいくつかモデルはあり、5106は背面給紙が出来る。

ヘッドは交換可能なようだが、日本製に比較してメカが弱いとの話もある。

消去法的ではあるがキヤノンにした

G3390の給紙トレイは背面だけであり、複数の用紙を切り替えて使用することが出来ない。

G5030は背面給紙とトレイ給紙が切り替えられるので、私の用途に合致している。

G2030/4030/5030/6030が背面給紙とトレイ給紙に対応しているのだが、いずれもG5030と同年代のモデルであり、だったらG5030を買い換えるのが一番良くなる。

給紙方法が背面だけなのは私にとってこれは困った問題なのだが、G5030と併用するか、以前使用していたEPSONを直してみるか(ヘッドが詰まっている)、MG3530(今は使っていない)のヘッドを交換して使うか。

用紙が切り替えられないので、必要な用紙の分だけプリンタを用意する方法で回避する。

G5030をモノクロ印字専用として使えば、インクシステムリフレッシュは黒インクだけを行えば良いことになるので延命出来る。

現時点では廃インクパッドアラートは出ていないので、モノクロ専用プリンタとしてどこまで使えるかの実験も出来る。

G5030は2019年の発売、G3370が2022年、G3390は2024年に発売された。

大容量タンクモデルはモデルサイクルが長いのだが、G3300系はパーソナル寄りなので短いのかな。

G5030にはインク問題の他にも不満はある。

正常動作している状態でも最初の1~2枚のプリントに非常に時間がかかる事は、これまでにも指摘している。

メカの動く音がし続けるので、ヘッドのアライメントを取るとか、インクを送り出すとか、何かが行われているのだろうが、それが長い時には2分以上続くのでその間は印字が出来ない。

G5030の仕様上のファースト印字速度はモノクロA4が9秒となっているが、実際にはそれに約2分を加算する必要がある。

(2分かかるのは毎回ではない)

G3390もファーストプリントはG5030同様に9秒となっている。

実売価格はG5030よりもG3390の方が少し高い。

G5030はプリンタドライバ関係が結構ダメで、給紙の切換の設定などに苦労する、と言う話は書けば長くなるので詳細は割愛するが、給紙(印刷用紙サイズ)別にプリンタ名を割り当てようとする(バーチャルプリンタ設定みたいな事)と結構苦労する。

NEC製のレーザプリンタは普通に出来たのに。

キヤノン製プリンタに不満は多いのだが、では他のメーカで満足出来るのかというと又難しい。

EPSONのPX-S160Tには期待をしたものの、ヘッド詰まりが頻発した。

今回は様々な部分の改善を期待し、G3390を注文することにした。

G3390のセットアップと使い勝手

G3390は翌日に配達されてきた。

キヤノンのプリンタの(Windows側の)設定は面倒なんだろうなと思いながら、設置マニュアルを開く。

そこにはプリンタの電源を入れ、画面の指示に従えとある。

タッチパネル式グラフィック液晶が付いたおかげで設定は簡単だ。

G5030の液晶はやたら見にくくて困ったが、G3390は明るく見やすい。

操作パネルにチルト機構まで付いているのは、随分親切じゃないか。

インクは馬鹿避け付き!

ヘッドをセットするのはG5030同様、インクの充填も同じような感じだが、何と!馬鹿避けが付いた。

G5030はシアンのインクタンクにマゼンタをぶち込むことも出来たのだが、G3390は入らないようになっている。

インクの品番はGI31系であり、G5030のGI30系と品番は異なっている。GI30、GI31共に顔料系のインクで、GI31はGI30の改良版という位置づけ(馬鹿避けが付いただけ?)だとか。

設定は簡単だった

面倒なドライバなどの設定もユーティリティソフトから簡単にできた。

WiFi設定もプリンタでAPへの接続を行えば、あとはPC側から勝手にプリンタを検索して見つけてくれる。

以前は固定IPアドレスにしておかないと何かと面倒だったのだが、G3390は大丈夫かな?

なおIPアドレスを固定するのはプリンタ本体の設定から行えるので、面倒なことはない。

IPアドレスを変更してもPC側のプリンタユーティリティソフトはすぐに追従する。

色分解能が上がった?色合いがちょっと変わった?気がする。

このあたりはプリンタドライバやその設定にもよる可能性がある。

インクの品質というか色合いが変わったのかも知れない。

印字品質というか実分解能というのかな、その辺りは従来モデルより改善が進んだようだ。

作動音は結構うるさい

作動音はG5030の方が静か、というよりG3390は結構ウルサイ。

音質自体は似ているので、G3390は筐体の遮音性が悪いのか?

結構ガタガタ・ガコガコ音がするので、集合住宅では夜間には使いにくいレベルだ。

カタログ上は49dBとなっているが、これはISO7779に基づく計測結果で、評価サイトによる実験では平均74dBとなっていて「会話が妨げられる騒音」と評されていた。

騒音対策のためか夜間利用モードが実装されている。

夜間利用モードにするとプリント速度を低下させて騒音を低く抑えようとする。

元々騒音の元凶はガタガタ・ガコガコ・ゴゴゴゴー音なので、効果は限定的な感じがする。

確かに印刷時の騒音は低減されるのだが、謎の動作時には大きな音がする。

発泡スチロールの箱に入れるとか、押し入れやクローゼットにプリンタを入れておくなど、外部的防音対策をした方が良さそうだ。

ここは山の中なので鹿くらいにしか迷惑はかからないが、PCの置いてある机から1m位の所にプリンタを置いているので、結構嫌だ。

WiFi接続は、いかにもキヤノン

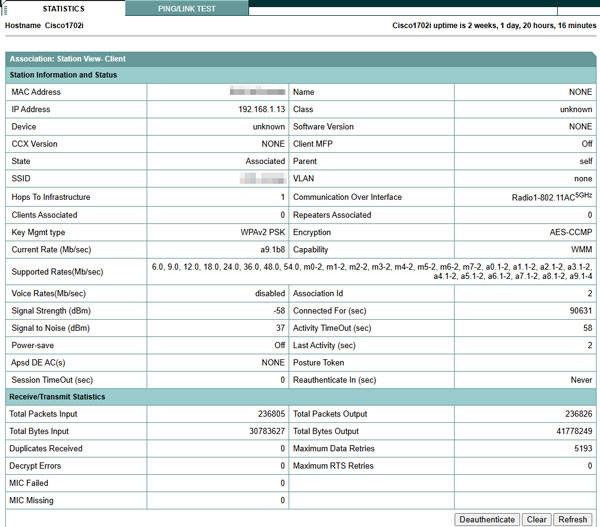

プリンタはWiFi APから2m程の距離にあるのだが、電界強度は40%~80%となっている。

MG3530も同じなのだが、APのすぐ側に置いても電界強度表示が100%にはならない。

通信レベルは理論通信速度(どのモードでコネクトしているか)を示していて、これも意外に上がらない。

MG3530などルータ側でチェックすると、コネクト速度が1Mbpsになっている事もあった。

MG3530では電波強度が落ちて接続が切れ、そのままになってしまう状態に陥っていた。

キヤノンはこの事象を中々認めず、電子レンジが原因だとか、付近に妨害電波があるとか、動作環境のせいにした。

結局サポートセンタにプリンタを持ち込んで現象を確認して貰い、後にファームのバージョンアップが行われて謎の切断はほぼ解消したのだった。

G3390の電波強度表示の不安定さを見ると、WiFiはちょっと怪しいのかな?と思ったりもする。

G3390のレビューにはWiFi接続が不安定だとか、接続が切れてしまうなどと書かれている。

今時WiFiの制御すら出来ないって、いったい何なんだろう。

ファーム内蔵の中華モジュールを使えば、安定接続するはずなのに。

電波強度と通信レベルが変動する。

そこでプリンタの横に置いてあるルータのWiFi(5GHz帯)機能を活かし、空いてているチャネルにセットして40MHz幅に設定した。

MG3530でもそうだったのだが、帯域を広くすると接続性が悪化する。

理屈的には勿論それで正しいのだが、電界強度が強ければ普通は問題ない。

この対策?で、瞬間最大ではあるが100%を表示させることが出来た。

少しの間はこの表示になるが、しばらくすると100%ではなくなってしまう。

何故100%でなくなるかだが、色々試してみるとサイクリックに?他のAPに接続している。

電界強度がもっとも強いAPに接続するのではなく、スキャンして見えたAPに順番に接続しているのかな。

一定以上の電界強度があればどこに接続しても良いと言うロジックなのかも知れないが、何で最大の電界強度のAPを選ばないのだろう。

だったらと言うことで、G3390専用のSSIDにしてしまった。

これなら他のAPには接続出来ない。

APは40MHz帯域幅に設定している。

G3390は11ac対応なので80MHz幅でも問題ないはずだが、実際には問題があるという事になるのかな。

MG3530でも”専用のAP”を設置したが、G3390も同じなのか…

WiFi関係のトラブルの多さはキヤノンのページを見ても分かる。

対策法としては極めて消極的で、電源の入れ直しか(WiFiを諦めて)USB接続で使えと書かれている。

確かに電源を入れ直すと使えるようになるのは事実だが、MG3530の場合はいつの間にか又使えなくなっていた。

プリントの度に電源を入れ直せば良いので、今ならスマートコンセントで制御出来る。

キヤノンのプリンタを買うとスマートコンセントが付いてきます、みたいなキャンペーンをやったら良いのに。

あ、でも電源スイッチ以外で電源を切る(停電時やコンセントを抜いてしまった時など)と、電源スイッチで電源は切れとアラートが出る。

CiscoのAPに接続させて接続ステータスを見ると、接続速度は390Mbpsかな?

印字前後の謎の動きは相変わらず

1stプリントの速度は変わったのか?

G5030では2分以上プリントされない事がある。

プリントデータ送出→→2分以上謎の動き→プリント開始→30秒ほど謎の動き

G3390でも基本的には同じだが、時間配分が変わった。

プリントデータ送出→1分ほど謎の動き→プリント開始→1分ほど謎の動き

ただ使用時間(印字枚数)によって今後変わるかも知れないので、見ていきたいと思う。

G5030もG3390も謎の動きが常に発生する訳ではない。

G3390はプリント後の謎の動きがいったん止まり、数十秒後に又ガコガコ動き出す事がある。

コメント

かねてよりの関心事につき、今回詳述いただき誠にありがとうございます。

私、CANON printerの明朝印字品質にこだわったせいで、長年、本当に長年何世代ものCANON printerを使用してのUIストレスに苛まれておりました。が、六か月前に同社製GX1030に更新しましたところ、不満(憤懣)一気に払拭・刷新となりました。文句なしです。

私は背面給紙が必須でもなかったので好結果となりました。OHPフィルムも大丈夫でした。

長文ありがとうございます。力作でした。

プリンタネタは自分も実感することなので

非常に共感しながら読みました。

ヘッド清掃キット買って試したり自分も色々試みましたが、

今は最安モデルTS203とコンビニプリントの併用が無難かなと

思ってます。

ただ自分はarm版Windows機を最近購入したら

キャノンがBJ用のプリンタドライバーを未だリリースしないので

導入出来てないです。

やはり高齢な会長の会社、色々と組織がおかしいのでは?

とwifiの話を読んでも思いましたw

https://www.youtube.com/watch?v=0mAbrrO4i7Y

堀越さんは既にご覧になられてるかもですが、

自分はこれ見て発想の転換というかよく気がつくなあと感心しました。

友人にこの動画の話したら彼も感心した後、

そもそもメーカー側もわかってこういう設計にしてるフシあるなw

とか言ってました。わざと交換ビジネスのために乾きやすくしてないかw

塩水つかうのは金属部錆びるからやり過ぎだろと自分は思いましたが

湿度高く保つというのはアリだなと思います。

自分もこれ見て再びBJプリンタ試そうという気になった。

ウチは定期的にプリンタを使うので、キヤノンは詰まりませんね。

EPSONは毎日使っていても徐々に詰まってきます。

キヤノンはヘッドを外すことが出来るので、アルコールで拭いてしまうと、かなりの確率で正常化します。

長期間使わない時は乾燥を防ぐことは有効なのでしょう。

乾燥するとか見送りが駄目になると動画で言っていますが、家庭用FAXなどもゴムローラやコルク?が乾燥するとペーパフィードに失敗しますね。