マツダはユニークなエンジンの開発をするが、商売は下手である。

ロータリエンジンを別とすると、世界初のミラーサイクルエンジンも結果として失敗だった。

結果として失敗ではあったが、その技術はプリウスに応用されてヒットした。

失敗の原因はいくつもあるし、自動車が売れるかどうかなど誰にも予測は出来ない。

しかしコスト意識という点でマツダに弱さがある。

同じものをトヨタが作ったとしたなら、マツダの100倍は売ったかも知れない。

ただしトヨタはそうした技術開発に金を使わないだろう。

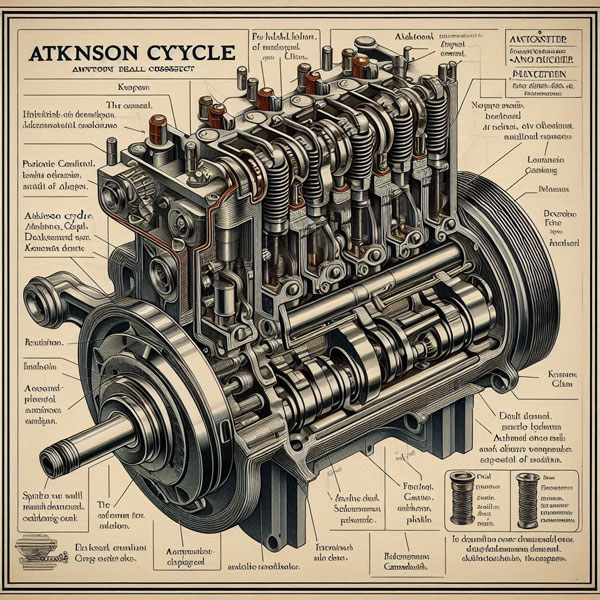

ミラーサイクルエンジンで出力を確保する手っ取り早い方法は過給だ。

マツダは低回転域から高過給を期待出来るリショルムコンプレッサを使ったが、これが高価だった。

さらには遅閉じミラーで冷却サイクルに期待が出来ないので、インタークーラが必要になった。

そしてそれらのレイアウトの為にエンジン全高が高くなり、車両をエンジンに合わせて設計し直す必要が起きた。

高圧縮比と圧縮点火方式のスカイアクティブX(SPCC)エンジンも同様だ。

ミラーサイクルの場合は膨張比を大きくして燃費を稼ごうとしたわけだが、圧縮点火方式では圧縮比が大きくても破綻しないガソリンエンジンを目指した。 ミラーサイクルもSPCCも優れた技術ではあるが、SPCCも価格が高すぎた。

それこそ車両価格の差でガソリンを買った方が余程得だとなってしまう。

これはプリウスにも言えたことなのだが、トヨタは徹底したコストダウンを行った。

通常であれば100万円以上コストが上がると言われたプリウスだが、価格アップを70万円に抑えた。

そこには内装の簡略化や吸音材の節約など、ありとあらゆる部分でコストを削った。

これは47万円のアルトよりも凄いコストダウンだとも言われたが、それでも70万円高い車になった。

その為初代プリウスの販売量は余り伸びなかった。

そこでモデルチェンジを機にさらなるコストダウンの徹底、燃費性能の向上を行うことになる。

価格が高くて安っぽい車と呼ばれながらも、その販売量は拡大して製造が間に合わないほどになった。

売れる車になれば開発にかけられるコストも大きくなり、量産効果で原価が下がる。

ミラーサイクルエンジンにしろSPCCにしろ、それによる燃費改善効果がある。

しかし同じコストをかけるのであれば、(当時としては)未来感のあるハイブリッドシステムの方が商品価値が高かった。

プリウスではミラーサイクルエンジンの出力不足を、過給器を使うのではなくモータを使ってカバーした。

THSはある意味日産のVCRエンジン以上の複雑さがあり、動力伝達効率は高くない。

しかしそのロスを補って余りある燃費性能を謳ったことで、エンジンの改良の時代からモータアシストの時代だよと主張し、そしてそれが成功した。

もしもマツダにトヨタ的コスト管理が出来ていたとしたら、ミラーサイクルエンジンはダウンサイジング過給エンジンのスタンダードとして、一つの時代を刻んだかも知れない。

コメント