いわゆる発炎筒、火薬式の寿命は3年から4年だ。

LED式は電池のチェックだけしておけば良いので便利だ。

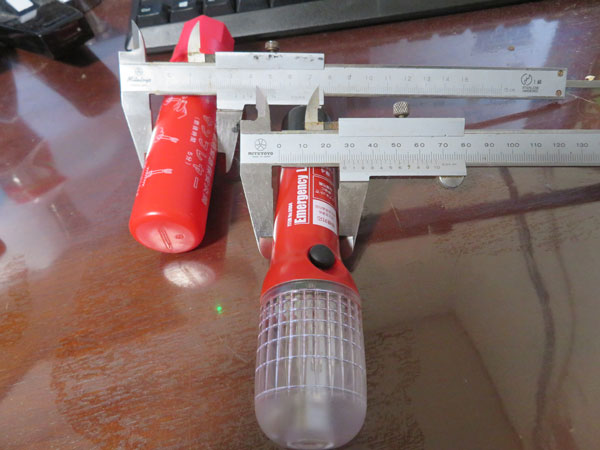

エーモンのLED式は約φ27の、いわゆる細型発炎筒と同じだ。

最近の車はφ27のものが多いが、大型車などではφ32が使われている。

ミニは大型車ではないのに、何故かφ32なのだ。

視認性だが夜間はともかくとして、日中は火薬式の方が良い。

LED式も従来品よりは明るくなったよと宣伝しているし、点滅するので近くで見るとまぶしいが遠くからは少し見えにくい。

新たに購入するときにはφ32タイプか、φ27タイプか確認してからの方が良い。

発炎筒なんてみんな同じかと思っていたら、実は2種類あったのである。

どちらでも使えるスリーブ付きのものもある。

最初はこのエーモン製を車両の発炎筒ホルダに付けていたのだが、緩くて落ちてきそうなので小林総研のものにした。

これはスリーブ付きでどちらにも使える。

明るさは、目視ではエーモン製も小林総研製も同じように感じた。

使用期限切れの発炎筒も車に積んでいる。

(使用期限が切れても、その後10年以上使えるそうだ)

使用期限切れだからといって即座に使えなくなるわけではないので、非常時には火薬式が役に立つ。

なお使用期限切れの発炎筒でも車検は問題ないとするものと、使用期限切れでは車検に通らないとするものがあって、陸運局によって判断が異なるのかも知れない。

法律上は有効期限に関する規定がないので、有効期限切れでも車検で問題になる事は無いはずだ。

火薬式発炎筒もLED式も価格は変わらない。

今後LED式が普及し、明るさなども改善されていくだろう。

LED式の発炎筒(発炎はしないんだけど)は単四電池2本で動作する。

単三電池では物理的サイズに無理があったのだろうか?

何となく入りそうな気がするんだけど。

単三電池が無理だとしたら、自己放電が少なくて容量の大きいリチウム系一次電池はどうだろうか。

CR123Aの保存推奨温度は20℃~30℃と狭いように見えるのだが、アルカリ乾電池も「保管温度については、10度から25度が適切で、30度を超えないことが望ましいです。」(Panasonic)となっている。

使用可能温度はCR123Aが-40℃~60℃、アルカリ乾電池が5℃~45℃(Panasonic)だ。

エーモンのものは必ずアルカリ乾電池を使えとなっているが、小林総研のものはマンガン電池が付属してきたと思った。

マンガン電池の方が液漏れしにくく、こうした用途には相応しいかも知れない。

現時点で液漏れ保証の付いた乾電池は、富士通のアルカリ乾電池 プレミアム Sタイプと、マクセルのボルテージだけかな。

単価はプレミアムSの方が安い。

これら発炎筒は電源スイッチが物理スイッチなので良いのだが、電子制御スイッチの場合はスタンバイ電流が流れていて、これによって直列接続された電池が逆充電されることがある。

電池の特性が全く同じではい限り、早く消耗した方の電池がもう1本の電池によって逆充電され、逆充電は液漏れの原因になる。

三角表示板、BENZはトランクリッドの内側に付いていたかな。

三角表示板の携行義務はないが、高速道路上で停車したときにはこれを表示する義務がある。

違反した場合は罰金と1点が課される。

罰金や点数は良いとして、追突を避けるためにも表示は必要だ。

表示をしていても突っ込まれるくらいで、高速道路会社ではガードレールの外側に避難すべきだとしている。

中国では自動運転車が突っ込むケースが多いのだそうだ。

何故車両を認識できないのか疑問なのだが、もしかして認識できても100km/hを超える速度では回避が間に合わないとか?

三角表示板は紫色の点滅灯で代用できる。

私はエーモンの古いヤツを持っているが、新しいものはホルダが別に付いている。

反射板で出来た三角表示板の方が安いが、視認性はLEDの方が良いようにも思える。

ライトが当たった場合は反射物の方が良いのかな?

三角表示板にしろ、発炎筒にしろ、それを設置している時に車が突っ込んでくるかも知れない。

高速道路上で停車せざるを得なくなった場合は、轢かれないように細心の注意を払うべきだ。

コメント