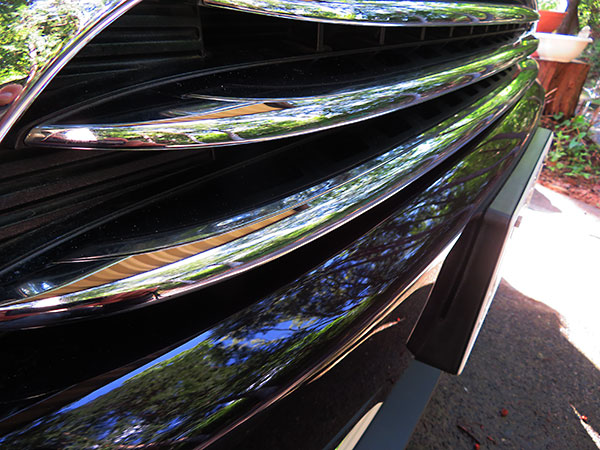

Gガードより艶の良いプロックスファイナルだが、どこが違うのだろう?

透明感と言えば透明感で、塗った時(拭き取る前)もプロックスファイナルの方が透明度が高い。

Gガードは乾くと白くなるが、プロックスファイナルは乳白色みたいな感じ。

プロックスファイナルをプラスチックパーツに塗ると、綺麗さがよく分かる。

Gガードでも綺麗になるが、ワックス皮膜の屈折率の違いとかで見え方が違うのかも知れない。

艶を維持したいのであれば頻繁に塗り直す必要があって、それこそ洗車の度にワックスがけみたいな事が必要だ。

艶は徐々に失われていくので気づきにくいが、再塗布すると艶が復活するのですぐ分かる。

これはZYMOLでも同様だ。

どんなワックスでも艶は良くなるが、特に艶の出るワックスだと塗る前と後で差が大きいので、その艶の良い状態を維持したくなるわけだ。

塗面をウールバフ(スポンジバフでは効果が少ない)で、中目→細目→極細目と磨いていくと塗装のデコボコ(ゆず肌になっているところ)が改善される。

塗装面の出っ張ったところがコンパウンドで削れ、フラットに近くなる。

ちゃんと鏡面にするにはサンドペーパで磨いたりするが、そこまでやるのは大変だ。

写真はこちらのサイトから。

左がポリッシュ前で、右がポリッシュ後。

サンドペーパを使っているわけではないので、極端にクリア層を削るわけではない。

プロックスファイナルは塗りにくいわけでもなければ拭き取りにくいこともないので、手間を惜しまないのであれば洗車の度に塗り込むのも悪くないと思う。

でもそれならもっと艶の出るワックスを探す迷宮に、自ら迷い込んでみるのも良いのかも。

プロックスファイナルを塗った後で雨の中も走ったが、初期撥水はかなり良い。

走行風で水玉が飛んでしまうくらい、フロントガラスに撥水剤を塗った直後のような感じだ。

ワックスを拭き取っていて、塗面に鉄粉が刺さっているような感覚があった。

このあたりでは鉄粉は殆ど付かないのだが、何だろうとディジタルルーペで見てみた。

すると樹液の小さな粒が付いていた。

樹液はそのままにしておくと塗装が傷んでシミになるのだが、これが又取りにくい。

鉄粉除去用粘土で取れば取れるのだが、鉄粉より落としにくいかも。

ディジタルルーペ、結構インチキ臭いのだが拡大は出来る。

ズーム機構と言うよりも近くのものは大きく映るという事でフォーカスのレンジがやたら広いのだ。

被写体をカメラに近づければ大きく映るが、そこから先はフォーカス位置が離れる方向で倍率が上がる。

なので単に近くのものを大きく映すだけではなく、何かしらの工学的仕掛けもあるのだろう。

USB-Cの変換コネクタ一体型のUSB Aコネクタなので、スマートフォンで使うことも出来る。

1000倍はどう考えてもウソで、1mmのものを1mに拡大するには120インチくらいのモニタが必要だ。

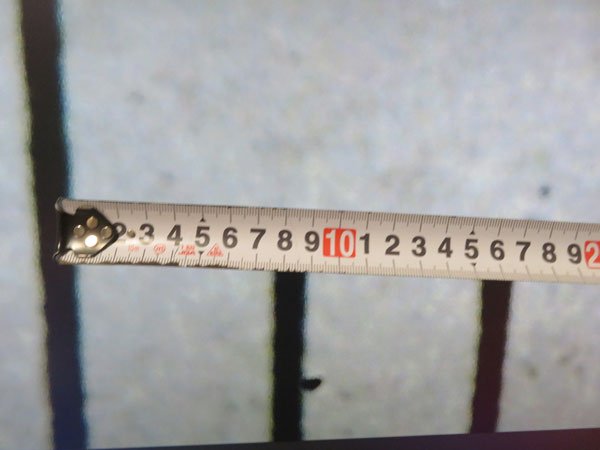

これはノギスの目盛りを写したものだ。

27インチのディスプレイに映すと、1mmが9cm位なので大目にみても100倍が良いところである。

これはプラスチックのガイドを被写体にぴったり付けたときの最大倍率になる。

この程度だとさほどクリチカルではなくフォーカス調整が出来る。

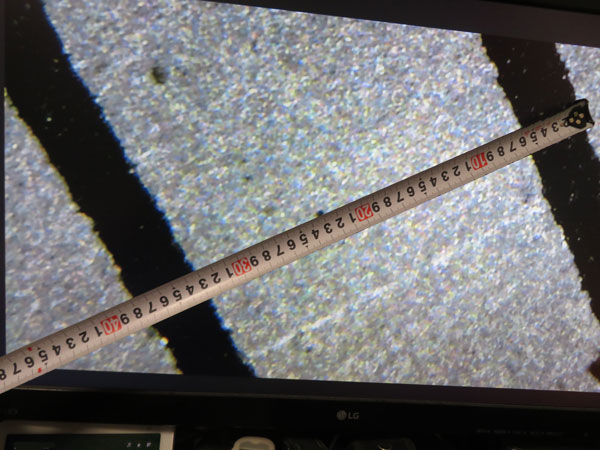

では最大倍率ではどうか?

1mmが33cmになったので、330倍である。

ノギスの目盛りの幅って15μm位なのか…

光学ルーペでは限界があるけれど、実体顕微鏡を持ち出すのも面倒だなと言うときはディジタルルーペで間に合わせる。

観察はこれで可能だが、例えばハンダ付けをしようとすると役には立たない。

実体顕微鏡は対物レンズの倍率を下げれば、被写体と対物レンズの距離を離す事が出来る。

しかしこのルーペの場合は被写体との距離がかなり近いので、被写体をいじくり回すには不向きだ。

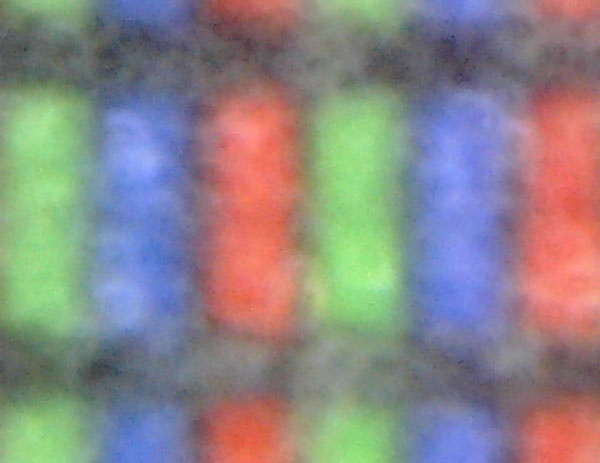

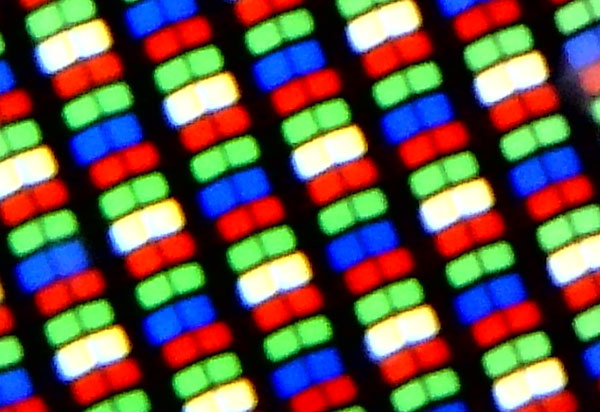

約330倍でディスプレイを撮ってみる。

27インチFHD解像度の液晶モニタは、ノングレアなので反射防止用の加工で画素が見えにくい。

ディジタルカメラの液晶はデスクトップモニタよりも高解像度だ。

RGBの他に白色の画素がある。

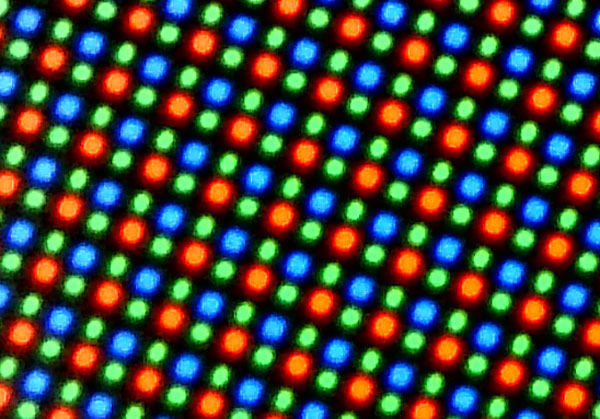

スマートフォンのOLEDはRGGB(ベイヤー)配列になっている。

コメント