ダイソンのサイクロン掃除機は何機種も開けてみているが、今回は東芝製である。

国産のサイクロン掃除機の初期のものは、ダストカップの中で大きな渦を作るのみでゴミ分離機能が極めて貧弱だった。

しかしその後はダイソン同様に、サイクロン機構が2段になった。

メンテナンスLEDは内部のメッシュフィルタにゴミが詰まると点灯する。

ダイソンも含めてサイクロン掃除機全般に言える事だが、サイクロン分離できないゴミはフィルタに溜まり、フィルタが詰まる。

ダストカップの容量は小さい。

ゴミは白い部分からカップ内に入ってくる。

吸入口が斜めになっているので渦が出来る。

このダストカップ内で一次渦が出来、更にダイソン同様の2次渦を作る小さなサイクロン筒のユニットに導かれる。

モータの吸引口はこんな感じで、ここにも分離できなかった埃が溜まる。

埃はメッシュフィルタに引っかかる。

一度掃除機を使うと、このメッシュフィルタには大量のゴミが付着する。

ダイソンの場合は面積が大きいので吸引力低下が少ないが、東芝製はフィルタの面積が非常に小さい。

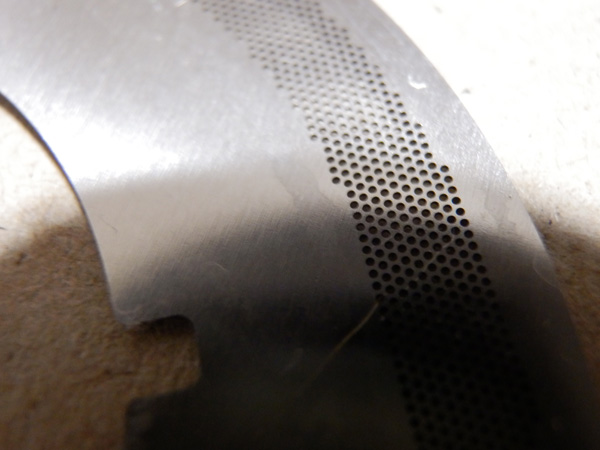

メッシュは細かい。

ダイソンはこんな感じなので、メッシュ自体はダイソンより細かい感じがする。

ダイソン製はこのようにフィルタ面積が広大だ。

フィルタ無くしてサイクロン掃除機は意味をなさない事を、ダイソンは誰よりも知っている。

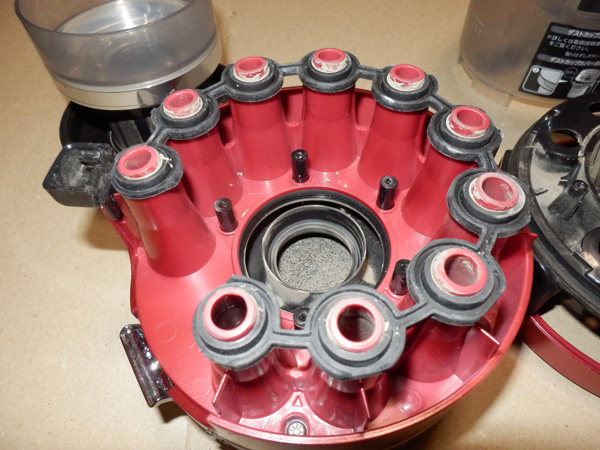

サイクロン筒のユニットを分解してみる。

サイクロン筒は10個ある。

中央部分は”ゴミ側”なので埃が付着していてもかまわない。

黒い部分を外すとサイクロン筒が見える。

これはひっくり返した状態で、サイクロン筒の細い方が下になる。

ダイソンも同様だが圧力差のある部分なのでガスケットが挟まっている。

サイクロン筒のなかも埃で汚れている。

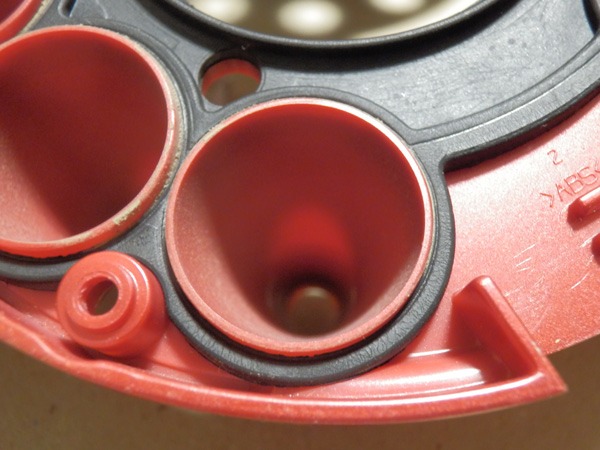

サイクロン筒で渦を作る部分だ。

渦巻き状の所から吸引され、中央の丸い穴から吸引モーターに吸い込まれていく。

ノズル構造はダイソンよりも多少凝っていて、渦巻き状になっている。

ダイソンの場合は斜めに穴が開いているだけで、渦巻き状のガイドは無い。

中央の穴が吸引の大元だが、かなり汚れている。

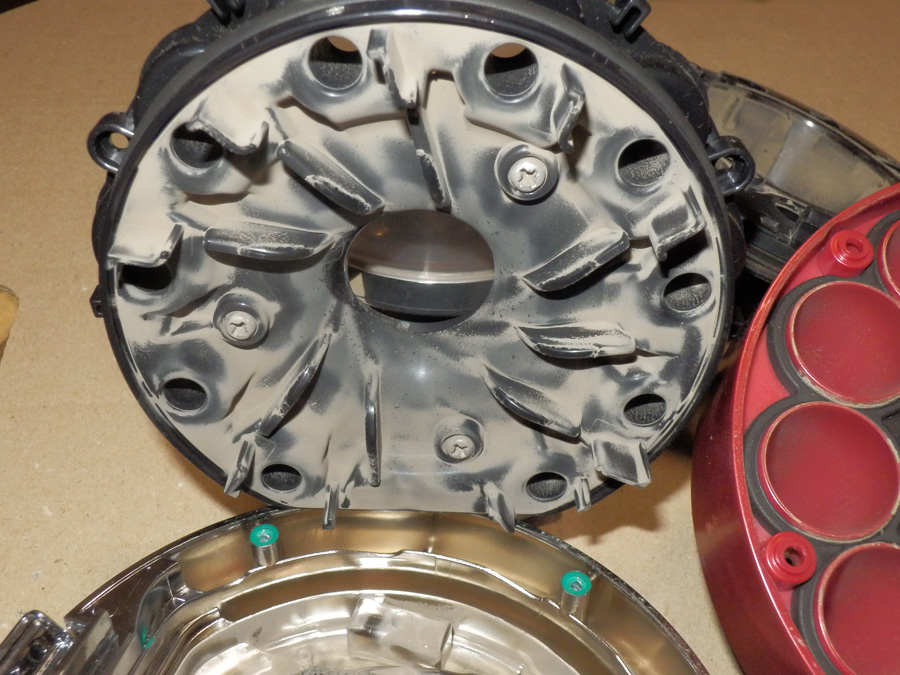

この黒い部分を裏返してみる。

ここは”モーター側”なので、本来汚れがあってはいけない場所だ。

ここに汚れが付いているのは、サイクロンでのゴミ分離が出来ない事を意味する。

ダイソンも酷いが東芝製もそれに劣らない。

サイクロン掃除機はどう作ってもゴミ分離が不可能だという証明である。

吸引側にはスポンジが張られている。

ここにも汚れはあってはいけないのだが、酷い汚れだ。

何故ここにスポンジがあるのか?吸音材だろうか?

分解自体はダイソンより簡単だ。

ネジの本数は多いものの、はめ込みし気になっているところがないのでスムーズに分解できる。

分解後は洗浄するのだが、これもダイソン同様で一度掃除機を稼働させれば埃にまみれてしまう。

使った感じからすると、ダイソンの方がゴミ分離はうまく行っている。

東芝製の方が吸引力が強いのだが、吸引力優先で渦のためにパワーを使っていない。

サイクロン筒の前後の圧力差を見てもそれは明らかで、東芝製はノズル形状で渦を作ろうとしているがうまく行っていない。

ダイソンはもっと単純な構造だが、流速を早めるために損失を大きくしていて、その為にちゃんと渦が作られている。

この時代の東芝製よりはダイソンの方がゴミ分離は良い。

とは言っても、所詮サイクロン掃除機である。

何をどう頑張ったところでフィルタバッグ式にはかなわない。

なおダイソンのコードタイプの掃除機は、モータパワーに余裕があるためかゴミ分離が比較的良いと言われる。

コメント