電気柵(電気柵用電源)に関しては様々な実験と製作を行ってきた。

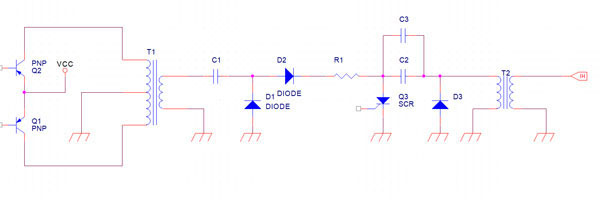

高圧発生部はキャパシタディスチャージ方式を使い、自動車用イグニションコイルで昇圧している。

コイルのインダクタンスと出力波形の検証、市販品を組み合わせる事で簡単に製作の出来る電気柵用電源、PICを使った電気柵用電源の試作などを行った。

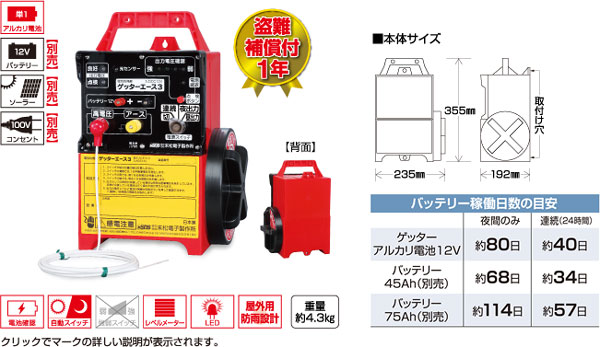

今回は末松電子のゲッターエースIIのジャンク品が格安で入手出来たので、波形などを見てみる事にした。

なお現在使用している電気柵用電源は、以前に作ったバイク用CDIを改造したものがついに不調になったため、予備機を使っている。

予備機は特にトラブルもなく動作しているが、単に中を見てみたい気持ちでジャンクに手を出した。

実験の途中までは正常稼働していたのだが、連続して使い始めたら出力電圧が低下した。

これではテストが継続出来ないので、急遽修理に取りかかった。

修理編

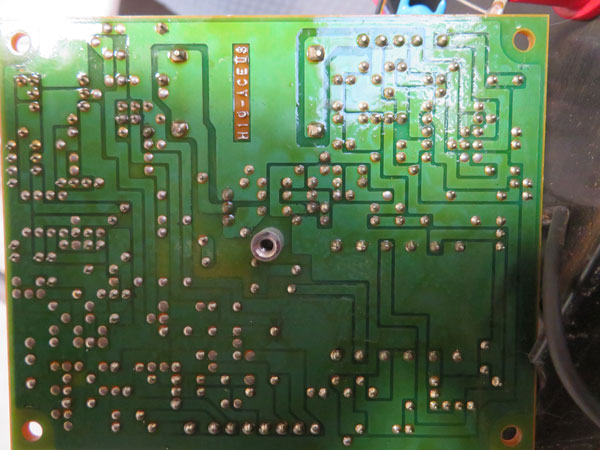

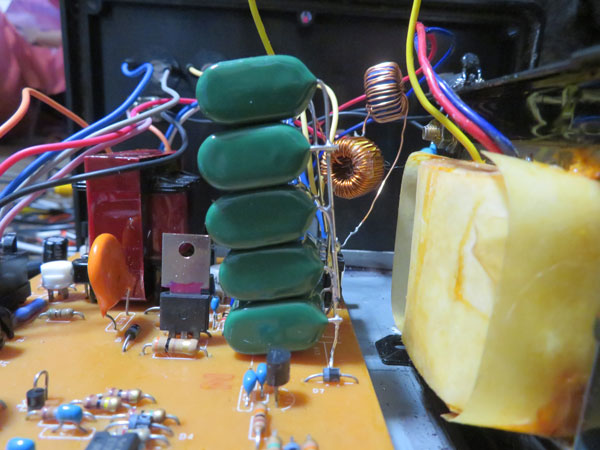

内部はベーク片面基板と、ほぼディスクリート部品で構成されている。

赤いトランス付近が自励のDC-DCコンバータで、2SA1015のプッシュプルでドライブしている。

NPNじゃなくてPNPなの?

ICはOP AMP(μPC1251C)で、通電のインターバルでも作っているのか?

高圧発生部には関係がなさそうなので、回路は追っていない。

SCRは3S4Mで、これも一般的なもので繰り返し耐圧は400Vである。

高電圧と書かれたシールが貼られているのが出力トランス、赤いトランスはDC-DCコンバータ用だ。

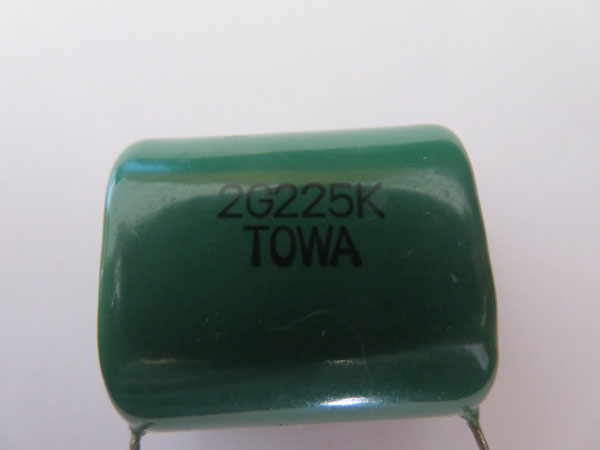

トランス間にある緑の2つの部品がフィルムコンデンサで、2.2μF/400Vが2並列で使われている。

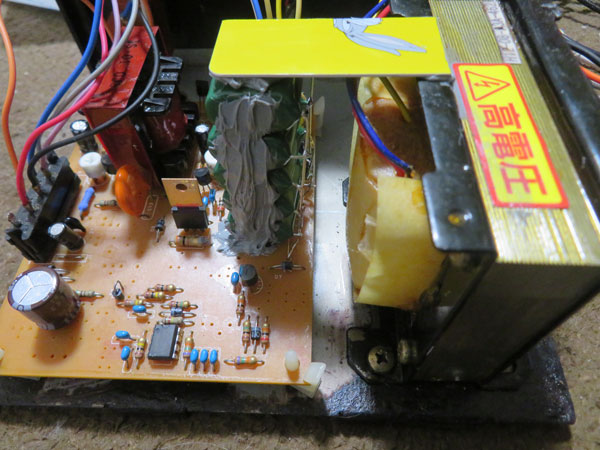

基板の取り付け、基板の処理、トランスの取り付けなどを見ると、設計の信頼性は民生品以下である。

トランスは4カ所に止め穴があるが、2カ所しか使われていない。

トランスは重量物であり、振動などでネジが緩む可能性がある。

ベーク基板は湿気を含みやすく、信頼性はあまり高くない。

その他の部分も含め、高信頼性設計はされていない。

筐体も含めた部品原価は2~3千円と想像出来、定価は4万円前後なので儲けは大きいはずだ。

中華HIDのDC-DCコンバータでも樹脂モールドされているのに、この基板は裸である。

基板裏はコーティングされている訳ではなく、フラックスが洗浄されていないだけだ。

屋外に設置し、過酷な環境で動作を続けなければならない電気柵用電源なのに。

最初は調子よく動作していたのだが、やがて出力電圧が落ちた。

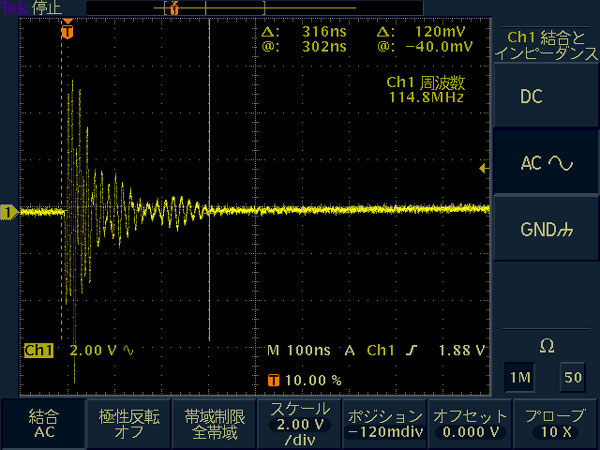

そもそも出力が落ちる前の出力電圧波形も、異常発振か何か起こしているような風に見える。

ただし異常発信を起こすような回路部分は無い。

そのまま更に放置しておくと、電源電流が過大となった。

C.V/C.C電源だから壊れる事はなかったが、電流制限をかけていなかったらDC-DCコンバータのトランジスタが壊れたかも知れない。

少し休ませると再度動作するようにはなったが、出力電圧は低いままだ。

そこで各部の電圧を見ていく事にする。

DC-DCの出力は正常そうだが、ディスチャージ用コンデンサの電圧が200V程度と低い。

DC-DCコンバータで作られた400Vp-pは、倍電圧整流されてコンデンサに蓄えられる。

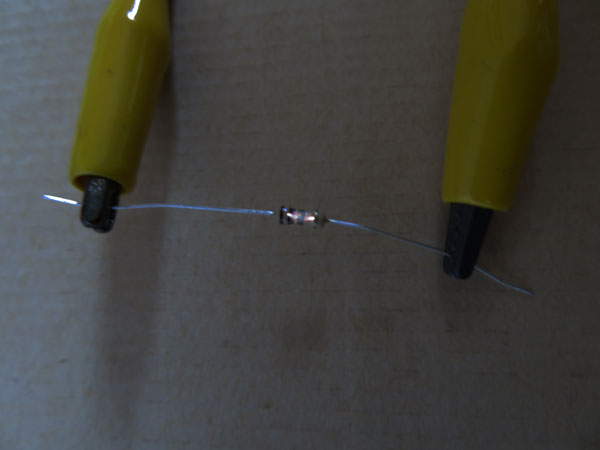

半波倍電圧整流回路の、カップリングのコンデンサ(C1)は10nFのものが使われているのだが、実測は7nFしかなかった。

フィルムコンデンサは過電圧を加えると内部破壊が起きて容量が減少する。

設計に無理があるんじゃないのかな?

まずはこのコンデンサを10nFの容量のものと交換しておく。

交換してもたいした違いではないので、測定値は余り変わらず200V位しか出ていない。

そこで倍電圧整流部とディスチャージ用コンデンサ(とSCR)を接続している300Ωの抵抗(R1)を外してみた。

すると電圧は400Vまで上がった。

と言う事はSCRかディスチャージ用のコンデンサが壊れている事になる。

半導体が定電圧ダイオード的に壊れるのか?

コンデンサが定電圧ダイオード的に壊れるのか?

部品をチェックしていくと、コンデンサがおかしいことが分かった。

コンデンサが壊れたことでDC-DCコンバータの負荷が上がりっぱなしになり、熱暴走したものと思われる。

コンデンサは2.2μF/400Vのものが2並列(C2/C3)で使用されている。

2つ使われているコンデンサを片方ずつ接続してみると、一方のコンデンサを接続すると電圧が200Vに下がってしまう。

内部で絶縁不良的な事が起きて、200V以上の電圧でリーク電流が増えるとか、そんな感じか。

なお容量計での測定では2.05μFだった。

そもそもDC-DCコンバータの出力電圧が約380V(電源電圧12V時で、14Vでは420V程度になる)なのに、耐圧400Vのコンデンサを使うか?

普通は余裕を見て630V品を使うだろう。

信頼性の低い設計というか、コスト最優先にしてもひどい。

SCRも耐圧400Vなので、本来ならばDC-DCの出力電圧を300V程度で使いたい所だ。

電源は自動車用バッテリーの使用や、そのバッテリーを太陽電池板で充電する使用方法もある。

こうなると充電終止電圧は15Vを超える事もあり、それが繰り返されてコンデンサが破壊したのかも知れない。

元々は倍電圧整流せずに200V+で設計されていたものを、柵線電圧を上げるために倍電圧整流にしてしまったとか?

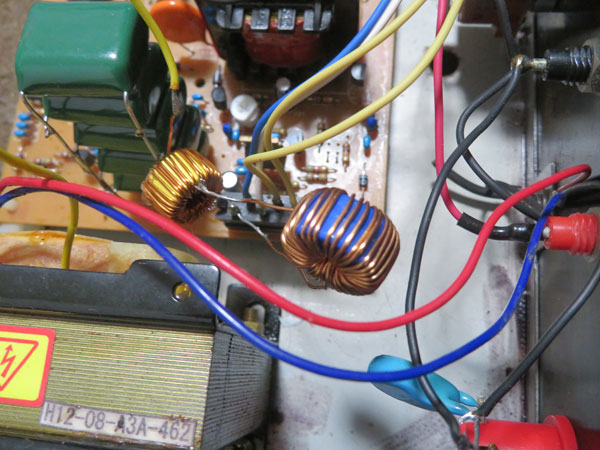

コンデンサは1μF/630Vのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサーを5並列(手持ちの関係)に変更した。

写真は仮付け状態で、さすがにこれだとグラつくので、軽くシリコンで留める事にした。

しかし片側にシリコンを付けただけでは強度が足りず、基板が片面と言う事もあるので足がぐらつくとパターンが剥がれる恐れがある。

なので、上部をトランスに固定する事にした。

もう一つの問題はDC-DCコンバータ自体だ。

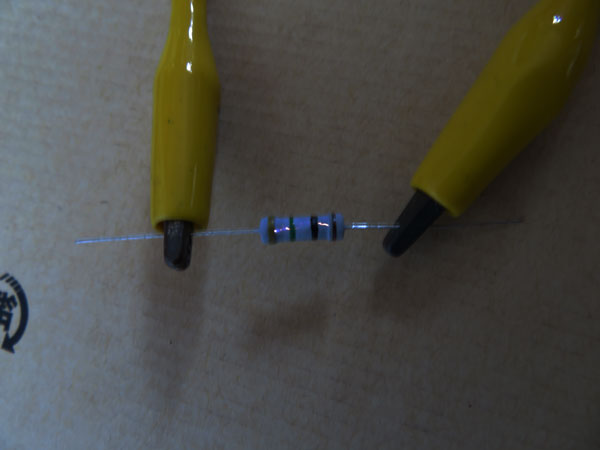

2SA1015のプッシュプル自励発振なのだが、バイアス調整用に半固定抵抗が付いている。

信頼性を削ってまでコストを下げようとする設計なのに、なんでここに半固定抵抗?

計算で乗数が決められないとか?

あるいはhfeの違いによる増幅率の変化を回路で吸収出来ない設計?

これを回すとDC-DCコンバータの能力が変化するのだが、温度や電圧変化で2SA1015の最大定格を越えないようにしておかないと、過電流が流れて止まってしまう。

2SA1015の絶対最大定格はIc=-150mAで、DC-DCコンバータの通常電流は50mA程度なのだが、ピークでは100mA以上流れる。

これも1ランク上のトランジスタを使いたいところで、手持ちの2SA950(Ic=-800mA)に交換しておいた。

コンデンサが中途半端に壊れ、本来は400Vまで上がる電圧が200V以上にならなくなった。

これはコンデンサに常に電流が流れている状態であり、DC-DCコンバータには想定以上の負荷が加わる事になる。

これによってDC-DCコンバータのトランスを駆動している2SA1015が発熱して動作点が狂い、発振が停止し、電気柵用電源としての動作を停止したと言う事だ。

実験編

今回はいくつかのテストをしたのだが、テスト機材的な問題もあって十分なテストが行えていない。

負荷・無負荷でのテストを行おうとしたが、適切な負荷がなかった。

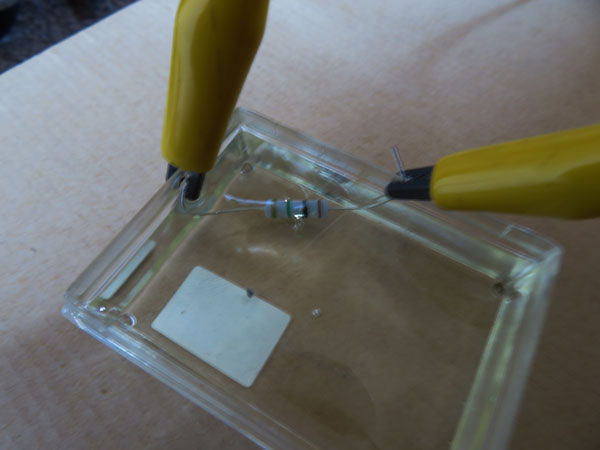

1MΩの抵抗を負荷にしたのだが、高耐圧抵抗は手持ちがなく、1/4W抵抗も1Wの酸化金属皮膜抵抗も沿面放電した。

空間で放電するのであれば絶縁油浸けにすれば放電が防げそうだが、沿面放電してしまっているのでたぶん駄目だ。

でも一応やってみたが… 予想通り駄目だった。

テスト環境がしっかりしていないので、こうやったらこうなった的なレポートになってしまう事はお許し頂きたい。

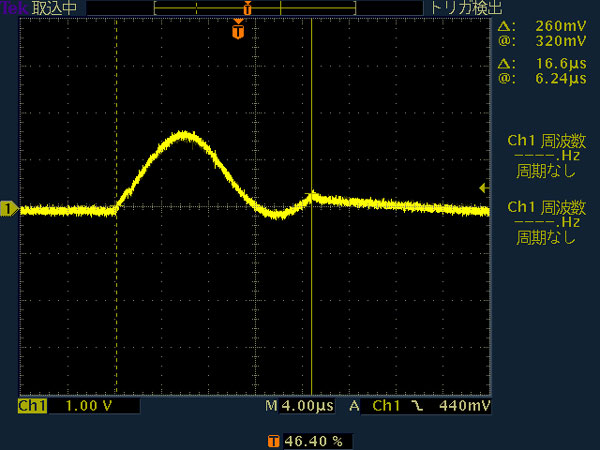

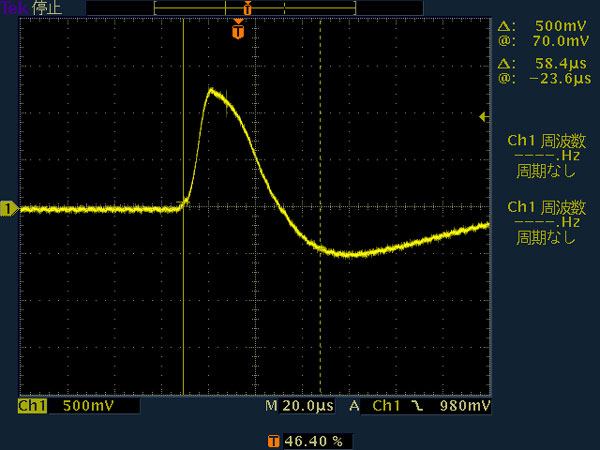

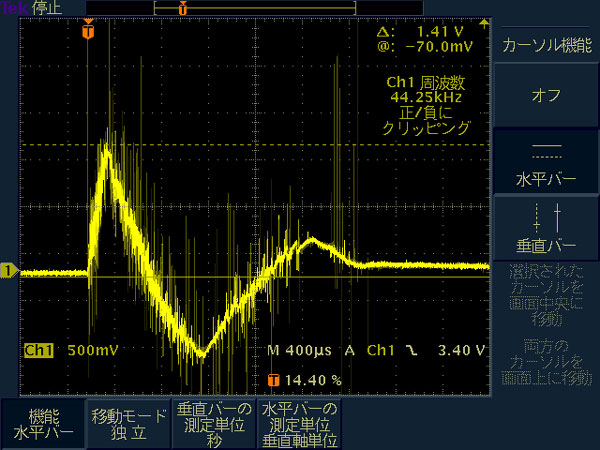

無負荷時の出力波形を確認した。

コンデンサは1μFの5並列である。

負荷としては10MΩの分圧器のみである。

ゲッターエースの出力電圧のピークは15kV程度、パルス幅は12μs以下と短い。

これは出力トランスのインダクタンスが小さい事を示していて、出力トランスの二次側インダクタンスは約500mHだった。

出力パルス時間はコンデンサ容量では余り変化せず、トランスのインダクタンスに依存する。

二次側巻き線の直流抵抗は約14Ωと小さかった。

放電時間を長くする事も出来る。

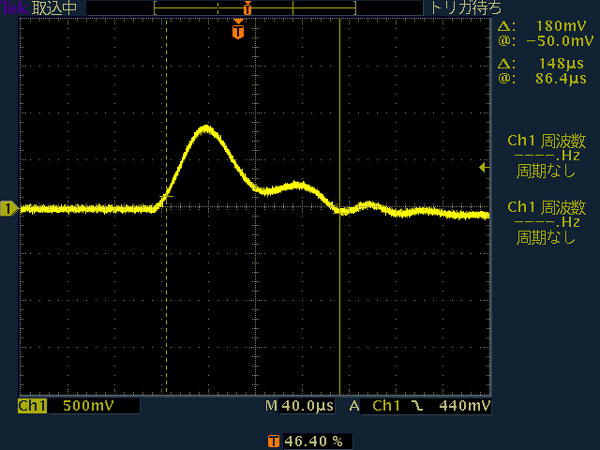

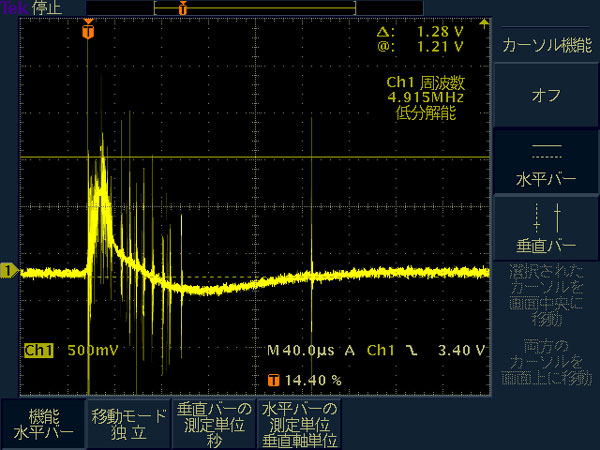

トランスに直列にインダクタを入れたのが以下の波形だ。

チョークコイルによる多少のロスと、エネルギが時間方向に分散するのでピーク電圧は8kV程度に下がるが、パルス幅は100μs以上まで長くなっている。

波形を積分してみないと効率は分からないが、コンデンサにチャージされるエネルギは0.4Jくらいで、波形を見た感じ(あくまでも感じ)からすれば直列にインダクタを入れた方が、効率は上がっているように思える。

もう少しチョークコイルのインダクタンスを小さくしてみたかったのだが、適当なインダクタンスのチョークがなく、トロイダルコアに線を巻いたものを2個直列にしてみた。

電圧は12.5kVで半サイクル40μs程度、このあたりがバランスが良いかもしれない。

実際の柵線に接続してみた。

柵線は設置後日数が経っていて、碍子の汚れなどもありリーク電流が多い。

(縦軸・横軸スケールが異なるので注意)

ノイズが乗っていて見にくいが、ピーク電圧は無負荷時とさほど変わらない。

これが出力インピーダンスの低さのメリットだ。

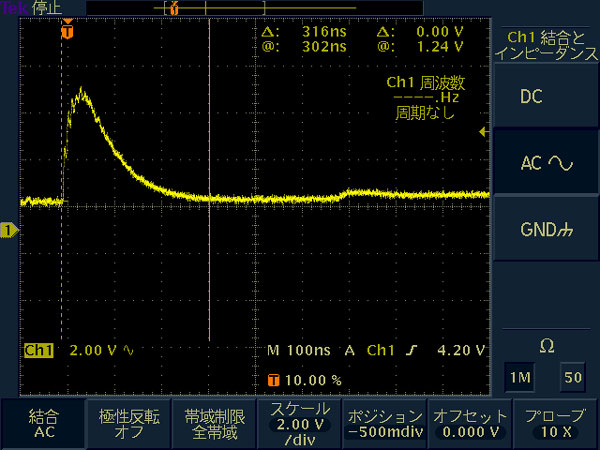

閉磁路型イグニションコイルと、この電気柵用電源を使用して無負荷で波形を観測した。

閉磁路イグニションコイルの二次側インダクタンスは14.7Hと大きく、二次側巻き線の直流抵抗は1kΩと、ゲッターエースIIのトランスの714倍もある。

それでも閉磁路コイルではパルス幅が短く、200ns程度しかない。

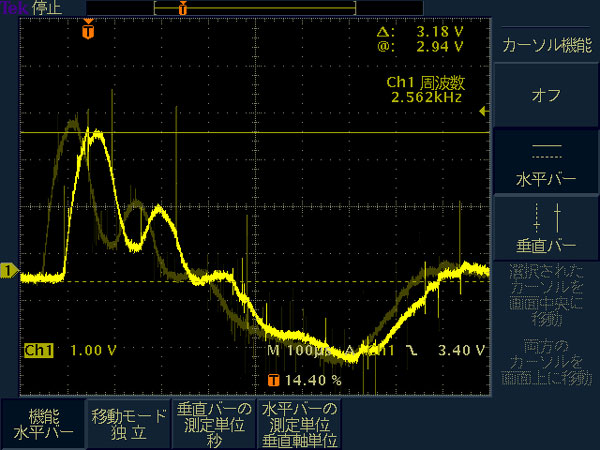

そこで実際に使用している開磁路コイルに接続して測ってみた。

解放出力電圧が30kVにもなるのであちこちに火花が飛び、波形が乱れている。

少なくとも最初の出力パルス幅は100μsもあり、十分に長い事が分かる。

柵線に接続すると負荷によって電圧は下がり7kV程度となった。

パルス幅は400μs近くある。

容量性の負荷を接続するとパルス幅が増える傾向で、ゲッターエースの出力端子には、GND間に1000pFのコンデンサが付けられている。

コンデンサを外すとパルス幅が短くなり、ピーク電圧が高くなった。

今回は波形を見るだけという感じで、負荷に対する電圧や波形の変化が定量的に測定出来なかった。

柵線は対地キャパシタンスと、線長によるインダクタンス、リークによる低地抵抗の合成だ。

碍子の汚れなどによるリークや、草や木が柵線に触れた時のリークは抵抗値の減少になる。

ゲッターエースIIは出力インピーダンスが低く、無負荷でも柵線接続状態でも殆どピーク電圧が変わらなかった。

一方でイグニションコイルを使ったものは、無負荷時には30kV以上の電圧が出て、柵線接続時には7kV程度まで電圧が落ちた。

しかしイグニションコイルのインダクタンスの大きさにより、パルス幅が桁違いに長い。

同じ電圧であってもパルス幅が長ければエネルギは大きい訳で、動物避けのメリットにはなる。

柵線を地絡(乾いた土の上に柵線を置いた)させた時の電圧変化は以下のようになった。

自作電源:通常時15kV→地絡時5kV

ゲッターエースII:通常時8kV→地絡時4kV

定量的な測定ではないし、電流波形なども見ていないので参考程度に。

ゲッターエースIIは出力のパルス幅が短いので発生する周波数成分が高く、ノイズがばらまかれる。

出力端子とGND間に1000pFのコンデンサが入れられているが、それでは防ぎ切れていない。

直列にコイルを入れるなど、何らかの対策が必要だ。

ゲッターエースIIのノイズにより、アンプにパルス音が入ったり、リピータ付きUSBケーブルでエラーが出る。

畑や野山で使うことを前提として、輻射ノイズのことなどは考えていないのだろうが、様々な無線或いは電子機器の氾濫する世の中に於いて、不要輻射電力が過大なのは問題だ。

出力コイルに直列にインダクタンスを入れるなど、不要輻射対策を施さないと近所迷惑も甚だしい。

なお実験で使用したトロイダルコイルを入れる事で、パルス性ノイズの輻射は幾分り低減された。

しかしその状態でも、ゲッターエースIIを設置するとノイズでUSBは駄目になる、モニタは勝手に消えたり点いたりするなど、エクソシストの世界(古っ!)になってしまう。

家の近くに電気柵が張ってあるのは事実だが、自作品では相当電圧を上げてもこうした不具合は起きなかった。

ランニングテストをしようにも、こんな状態なので保留中である。

ゲッターエースIIでは草を枯らすパワーはないかも知れないが、バイク用CDI改造品は通電エネルギが大きく、巻き付いた草などを枯らすパワーになる。

草が柵線に接触すると電圧がドロップはするが、やがてその草が(電流によって)枯れる事で電圧が復活する。

現状では自作品を使っているのだが、理由はパワーが大きいことと輻射ノイズが小さいことである。

コメント