バッテリーパルサーやデサルフェータと呼ばれるものは数多くある。

従来はバッテリーに接続して使用するものが多かったが、最近ではパルス発生回路内蔵の充電器も増えてきた。

F&Fでは過去にいくつもの記事を書いている。

これとこれは2009年の記事だが、バッテリー自体がダメになっているものは復活しないよと言う結論になっている。

最近の記事ではソーラーシステム用のパルス発生器のメンテナンスに関して書いた。

再度パルス発生器を試してみようと思ったのは、ジムニーのバッテリーを交換したことがきっけかだった。

それまで使用していたバッテリーの内部抵抗を、パルス充電で下げることは出来ないかと思ったからだ。

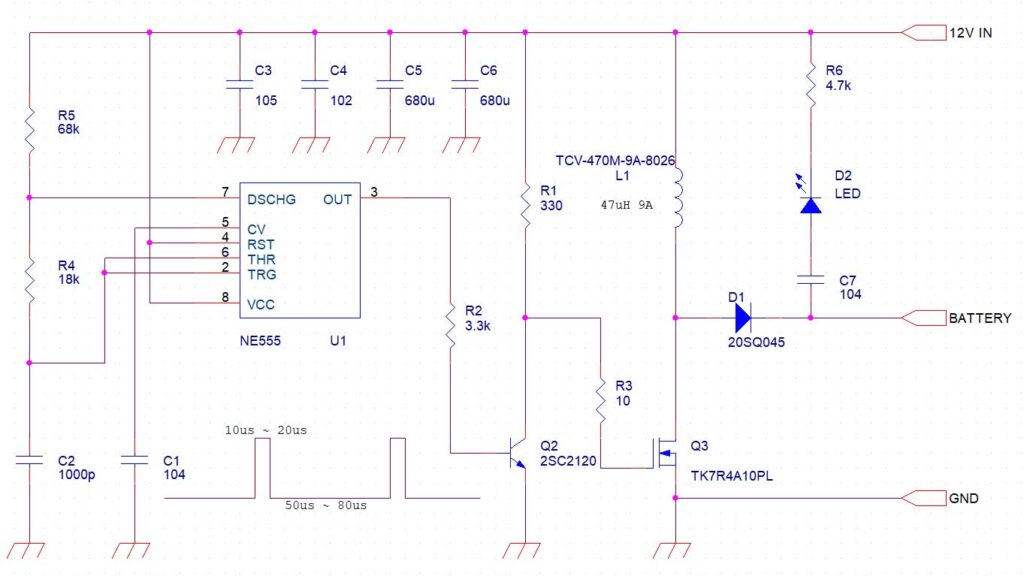

パルス発生部の回路

パルス発生部そのものはNE555などを使えば作ることが出来る。

NE555の出力にはNPNトランジスタを付けているが、これはFETのゲート電荷を素早く抜くためである。

NE555のCMOS版を使う場合は、R4/R5/C2の定数が変わる可能性がある。

バイポーラ版は耐圧がギリギリなので使用時に注意する必要がある。

LDOでNE555系の電源電圧を9V程度に落とした方が安全性が高まる。

C3~C6はパスコンで、ここには大きな電流が流れる。

680μF(以上)は電解コンデンサ、1μFと1000pFは積層セラミックコンデンサを使用する。

L1は逆起電力を作るコイルであり、回路図では47μH 9A用としている。

ここにはDC電流も重畳されるので、できるだけ(物理的に)大きなコイルを使うべきだ。

D1はショットキで20A用なのだが、これも発熱するので放熱性を考慮したパッケージ入りのものの方が使いやすい。

Q3はスイッチングを行っているFETで、多少発熱する。

規格上余りうるさいことはなく、同等品であれば何でも使用出来る。

ゲート電圧も12V(充電器の電圧)まで上がるので、ON電圧が多少高いものでも使える。

12V INは充電器(12V用の電源)接続端子だ。

自動充電器を接続する場合は、12V IN端子とBATTERY端子間に100Ω(1W位)の抵抗を入れないと、自動充電器がスタートしない可能性がある。

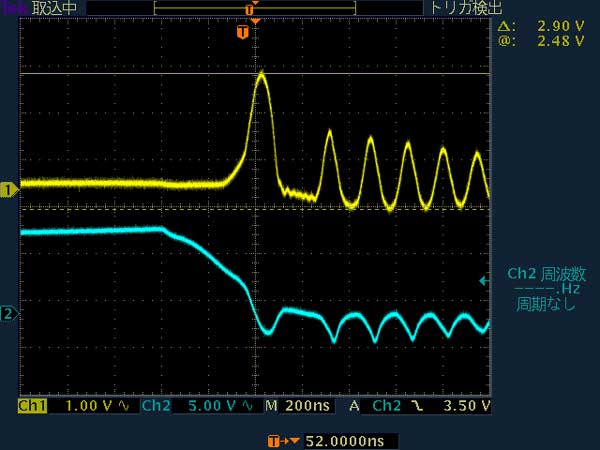

FETのゲート波形はON(H)時間が15μs程度、OFF(L)時間が60μs程度を想定している。

NE555のOUT端子で見ればHとLが反対になる。

LEDはなくても良い。

付ければパルスが出ている時だけ点灯するので、かなり暗いとは思うが動作モニタになる。

この回路からバッテリーまでの配線は、太い線で短くすることが必要だ。

パルスの半サイクルが数百nsしかないので、長く細い線ではパルスが減衰する。

今回の実験では市販のパルス発生器(BX-10)を改造して行ったため、上記回路は使用していない。

市販品は逆起電力発生用コイルと直列に5.1Ωの抵抗が入っていたが、それを取り外している。

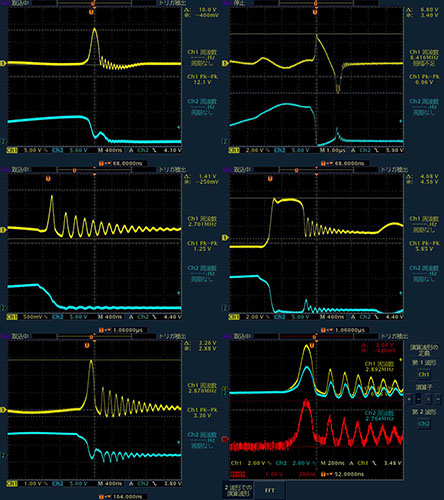

以前の実験で、抵抗がある場合のパルス波高は0.6V程度、抵抗を取り除くと4V程度まで上昇した。

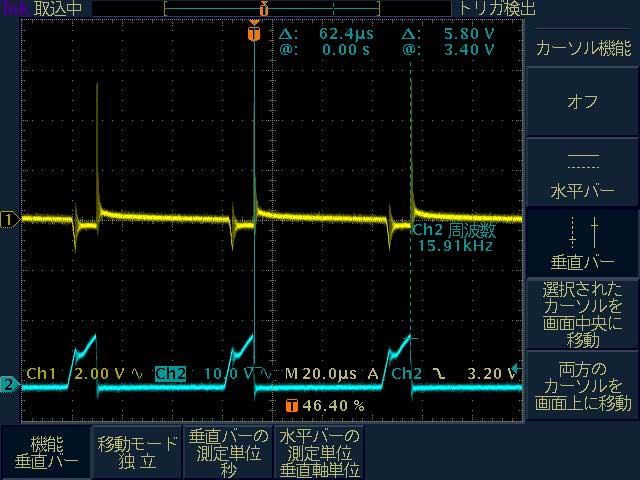

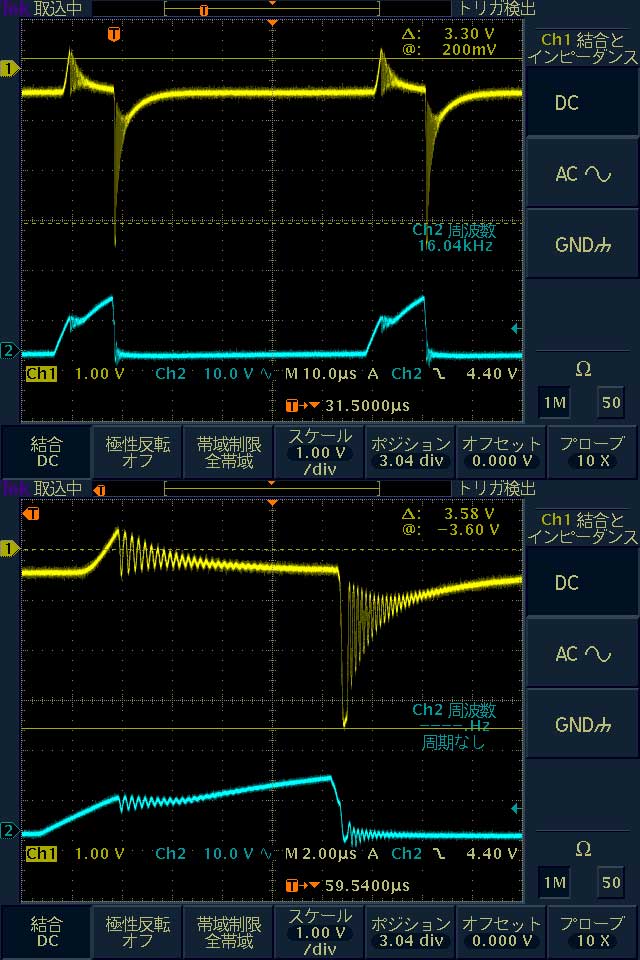

パルスの間隔は62.4μs(約16kHz)でパルス幅は約12μsとなっている。

このパルス発生器(サンダーアップ)の設計のいい加減さは過去にも書いているが、出力パルスが出ないような回路になっている。

せっかく作ったパルスをコンデンサで短絡してしまうと言う、何を考えているのか分からない製品だ。

それでも効果抜群などと評されるのは、いわゆるオカルト商法的要素が大きいからである。

インプレッションの中には、エンジンの吹け上がりが良くなった、エンジンが静かになった、100km/hで走行する時のエンジン回転数が下がったなど、訳の分からない記事もあった。

トンデモサンダーアップだが、勿論ちゃんとパルスが出るように回路を変更して使っている。

何故NE555などで自作せずに既製品を買ったかと言えば、部品をそろえて作るよりもサンダーアップの方が安価だったからである。

なお現在はサンダーアップ2(外観は同じ)として、値上げされて売られている。

パルス生成回路の出力はバイポーラトランジスタ2段で増幅され、FETをドライブしている。

FETはOFF時間を短くする必要があるので、トランジスタでFETのゲートをGNDに落とすような回路になっている。

FETだとON抵抗の概念があるが、バイポーラトランジスタの場合は接合部電圧の概念しかないので、ゲートのチャージを抜くにはバイポーラトランジスタがふさわしい。

ここではFETのゲート側はそのまま使っているので、ドレイン側に関して説明する。

原理としてはFET(Q1)がONになる事でコイル(L1)にエネルギがチャージされる。

FETがOFFになるとコイルに逆起電力が発生し、それがダイオード(D1)を通してバッテリーに印加される仕組みだ。

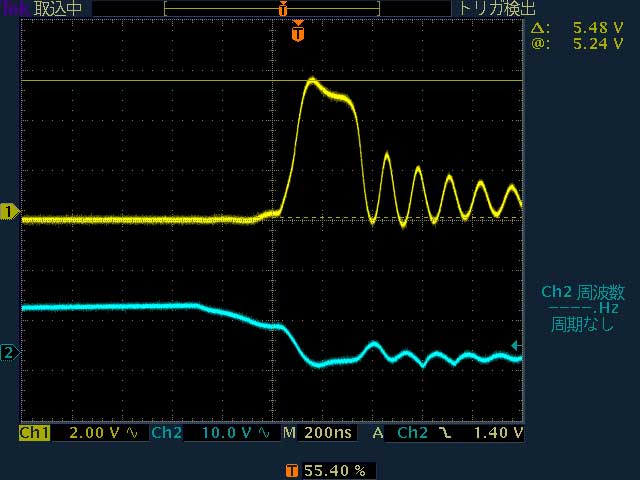

FETのON時間が10μs程度あり、パルスの半サイクルが400ns程度しかないので、10μs期間で蓄えたエネルギを400nsで放出するような感じになる。

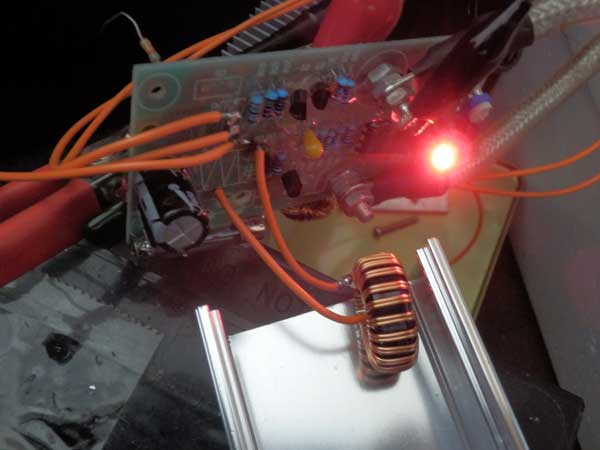

当初からオリジナルのコイルよりもかなり大きなものは使用していたのだが、今回の実験においてはコイルの発熱が無視出来ないほどになり、更に大きなコイルを使用した。

市販の製品の中には小さなインダクタ(モールドされたコイルなど)を使っているものがある。

下の写真は楽天で売られているもので、555とPチャネルのFETで構成されたものだが、これも小さなコイルが使われている。

ヤフオクで売られている自作品などは、チップコイルが使われていたりする。

このコイルの大きさは(電源における)電源トランスの大きさのようなもので、小さなコイルでは小さなエネルギしか発生させることは出来ない。

大きなコイルはもはや基板に付けることは出来ないので、線で引っ張り出してある。

なお線にもインダクタンスはあるので、余り長く引き回すのは避けるべきだ。

このコイルを使っても、実験中のコイル温度は30℃近くまで上昇した。

なおこのオリジナルのケースに入れるには、このコイルが限界だ。

ダイオードは20Aのショットキに変更し、FETはケースのアルミ部分に取り付けて放熱している。

コイルのインダクタンスは当初は約150μHのものを使っていたが、このコイルは約50μHである。

このコイルはスイッチング電源に使われていたもので、コアには2つの巻き線があり並列になっている。

おそらく表皮効果による抵抗増大を避けるためだろう。

当初は2つに巻き線を直列にして100μHとして使ったが、コイルの電流波形を見ると50μHでも飽和していないことが分かり、50μHとして使った。

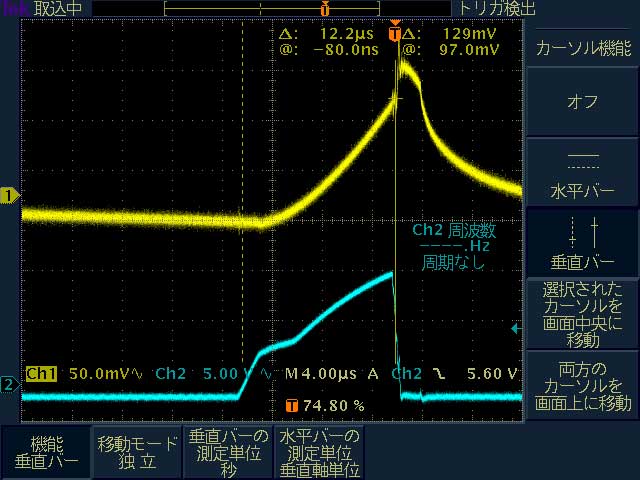

黄色の線がコイルに流れる電流波形、水色の線はトリガを取るための信号なのだがFETのゲート波形に近い。

FETがOFFになってから電流が増えているように見えるのは、パルスの影響による誤計測だ。

コイルの電流は最大付近で約400mA程度になっている。

コイルが飽和すると、電流上昇が頭打ちになり黄色の線が水平に近くなる。

コイルが飽和すると盛大に発熱する(コイルではなくなる)ので、注意が必要だ。

なお飽和させないギリギリの設定(インダクタンスと通電時間)にすると、最も多くの出力が得られる。

電源に入っているパスコン(C1)も重要だ。

Q1のON時間は高々10μs程度だが、その10μsの間に大きな電流が流れる。

またL1で作られたパルスはD1とC1を通してバッテリーに印加される。

従ってC1のインピーダンスが高いと、パルスはそこで損失してしまう。

パルスのピーク電流は10Aにもなるので、ESRの高い電解コンデンサなどでは発熱する。

電解コンデンサは1MHz以上ではインピーダンス上昇が無視出来ないので、積層セラミックコンデンサなどを電解コンデンサと並列に入れる必要がある。

680μFの電解コンデンサと1μFの積層セラミックコンデンサを複数個並列にするなどだ。

パルスのピーク電流は大きいので、各部品には十分な注意を払う必要がある。

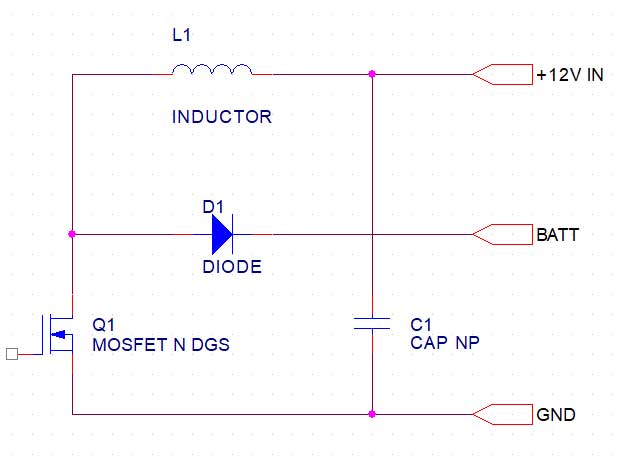

一般的なパルス発生器はバッテリーに取り付けるようになっている。

つまりバッテリーから電力を貰って動作し、バッテリーに対してパルスを供給する。

その回路は以下のようなものだ。

L2がチョークコイルとなり、直流成分を通すがパルスを通さないローパスフィルタになっている。

L2はパルスに対して十分なインダクタンスが必要なのだが、これがなかなか難しい。

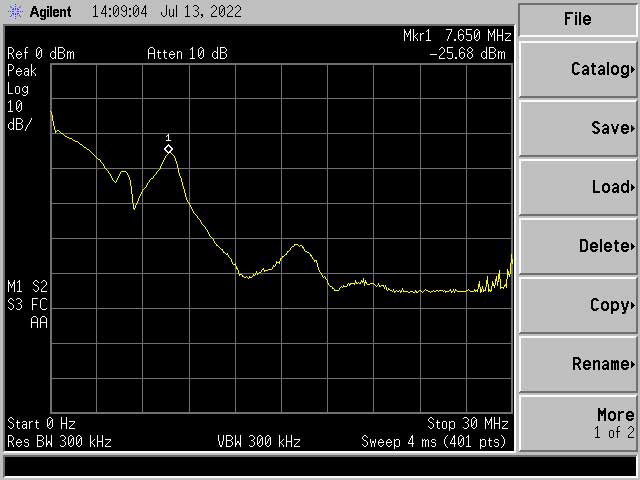

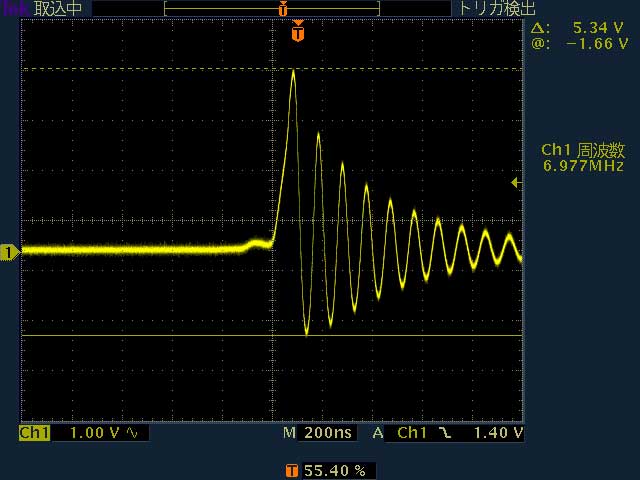

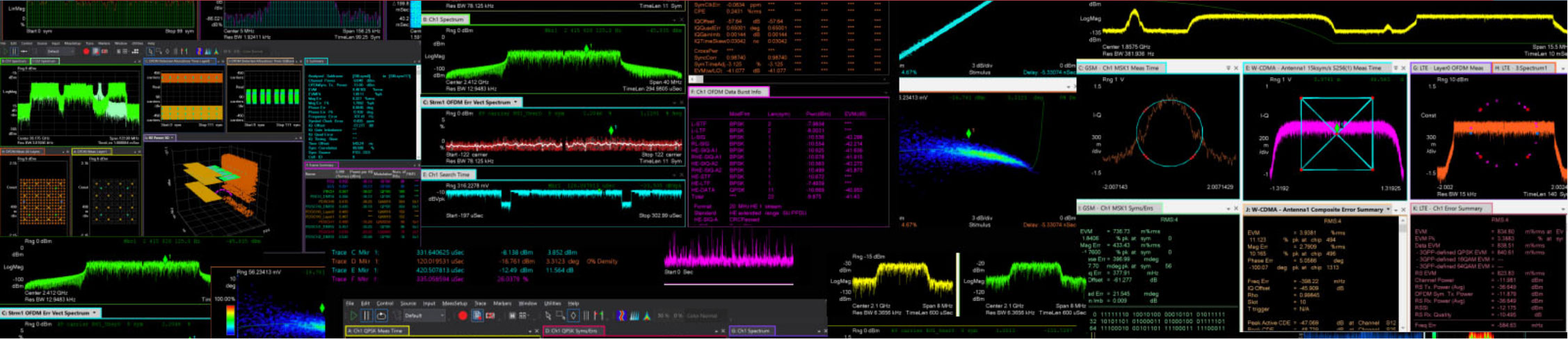

パルスの周波数成分はパルスの半サイクル成分である7.7MHz付近と、その2倍の高調波などを含む様々な成分が広く分布している。

これらの成分を阻止しないとパルスが減衰してしまう。

電源チョーク用のμが高くQの低いトロイダルコアに線を巻いて使ってみたが、パルスは十分に減衰させることが出来ず、チョークコイルは触れないほどの温度になった。

いくつかのチョークコイルを試したがいずれも発熱した。

そこで空芯コイルを使ってみたのだが、その空芯コイルも発熱した。

市販のデサルフェータではチョークコイルを使わずに抵抗を使っているものがある。

バッテリーの内部インピーダンスに比較して高い抵抗値であれば良いので、共振などが起きやすいコイルよりも設計が楽なのかも知れない。

パルス出力電圧と電流

パルス出力は無負荷ではFETの耐圧まで出力される。

FETに過度な逆起電力が加われば、アバランシェ破壊が起きる。

中華デサルフェータの中には、バッテリーを接続せずにデサルフェータに電源を加えると壊れるよと書かれているものや、充電しながら使ってはいけない(充電器が過負荷で壊れる)と書かれているものもある。

実際にバッテリーを接続した状態では、バッテリーのインピーダンスによってパルスのピーク電圧は変わる。

60B24のバッテリーに接続した時の波高は5V程度であり、バッテリーに流れるパルスのピーク電流は約11Aほどになった。

これはパルスを加えると充電電流が増える事の検証を行ったものだ。

と、その前に、何故こうした事を検証したのかを書いておこう。

内部抵抗測定法

測定は1KHzの交流を用いた抵抗計を使用した。

インピーダンス測定法は多くのバッテリーテスターが採用しているが、インピーダンスの虚数分が誤差となる。

インピーダンス法とはその名の通り、バッテリーのインピーダンスを測定するものだ。

コンダクタンス法は特許の関係でフランクリンエレクトリック製のテスターでのみ使われている。(はず)

コンダクタンス法はバッテリーから電流を取り出し、電流を取り出した時のバッテリー端子電圧の変化から内部抵抗を推測する方法だ。

負荷はON/OFFを数ミリ秒ごとに繰り返し、負荷が接続されている時の端子電圧と開放電圧を交互に何度も測定して平均を取る。

コンダクタンス法を正しく説明している記事は少ない。

数msごとに負荷をON/OFFすることを「低周波電流を流す」と記しているものがある。

コンダクタンス法で負荷の接続と切り離しを繰り返すのは、負荷を接続していると徐々に電圧が下がるためだ。

開放電圧を測定→負荷を接続して電圧を測定→負荷を切断して開放電圧を測定を何度か繰り返す。

実験してみれば分かるが軽い負荷(電流1A程度)でも、バッテリー電圧は変動する。

内部抵抗を計測するためにはμVオーダの分解能が必要であり、負荷を接続した時の端子電圧は時間と共にどんどん変化する。

そこで負荷の接続と切断を繰り返して何度も計測し、その平均を取ることで内部抵抗を予測する。

ディジタル電圧計と電子負荷で実験してみたが、自動制御なくしてコンダクタンス法による測定が出来ない(電圧変動を追い切れない)事がよく分かる。

パルスでバッテリーは蘇るのか

結論じみた話になるが、いくつかのバッテリーで試した結果、大電流充電をすればバッテリーはある程度蘇ることが分かった。

それはパルスの有無と言うよりも、充電電流に依存しているように思える。

では充電電流を多く流すにはどうしたら良いか。

一つは印加する電圧を上げることで、18V程度を加えれば(ある程度内部抵抗が増えてしまったバッテリーでも)数アンペアの充電電流を流すことが出来る。

もう一つはパルスを印加することで、十分なエネルギを持ったパルスを印加すると15V程度の電圧でも数アンペア以上の充電電流が流れる。

これが何故なのかはよく分からないのだが、パルス発生回路を接続したままパルスを止めると充電電流は減少する。

決してパルスの尖頭電流が云々と言うことではなく、パルスのない部分のDCの電流が変化している。

G&Yu製 60B24の場合

実験に使用したバッテリーはジムニーに付けられていたG&Yuの60B24(36Ah)であり、使用期間は不明だ。

エンジン始動などに特別問題はないのだが、これまでに何度かオルタネータトラブルを経験していることもあり、予防的に交換した。

【G&Yu 60B24(36Ah)】

| 充電電流 | 充電時間 | 充電電圧 | パルス | 内部抵抗 | 備考 |

| 定電流0.5A | 12時間 | 13V前後 | あり | 7.75mΩ→10.03mΩ | 増大 |

| 定電流4.0A | 2時間 | 14V前後 | あり | 10.03mΩ→7.63mΩ | 減少 |

| 定電流0.5A | 4時間 | 13V前後 | あり | 7.63mΩ→7.69mΩ | 微増 |

| 定電流0.5A | 12時間 | 13V前後 | あり | 7.69mΩ→7.87mΩ | 増大 |

| 定電流4.0A | 4時間 | 14V前後 | あり | 7.87mΩ→7.41mΩ | 減少 |

| 定電流4.0A | 8時間 | 14V前後 | あり | 7.41mΩ→7.28mΩ | 減少 |

| 定電流4.0A | 4時間 | 16V前後 | なし | 7.28mΩ→7.18mΩ | 減少 |

| 0 | 8時間 | 0 | — | 7.18mΩ→7.20mΩ | 放置 |

| 0 | 5日間 | 0 | — | 7.20mΩ→7.48mΩ | 放置 |

| 定電流0.5A | 24時間 | 13V前後 | あり | 7.48mΩ→7.87mΩ | 増大 |

| 定電流0.5A | 24時間 | 13V前後 | あり | 7.87mΩ→7.82mΩ | 微減 |

| 定電流0.5A | 24時間 | 13V前後 | あり | 7.82mΩ→7.87mΩ | 微増 |

この実験結果から見ると、電流を余り流さずに充電を続けるとパルスを印加していても内部抵抗は増大する傾向だ。

電流を4A流して充電すると、パルス印加の有無にかかわらず内部抵抗は減少する。

充電電流ゼロの項は内部抵抗の減少が一時的なものかどうか、放置後に再測定したという意味である。

4Aの定電流充電の場合は定電圧電源の出力が14V前後となり、パルス出力が大きくなる。

0.5A定電流充電の場合は、定電圧電源の出力電圧が12V~13Vと多少低いので、パルス出力は小さくなる。

日立製 40B19の場合

ソーラーシステム用に使っているバッテリー(日立製40B19 28Ah)の内部抵抗は10.73mΩと高かった。

使用期間は4年、放電終止電圧を11.8Vと高めにしているのだが、それでも劣化が見られる。

これにもパルスを加えて実験してみた。

最初に殆ど充電電流を流さずに12時間パルスを印加したが、内部抵抗は12.96mΩに増大してしまった。

そこで今度は充電電流を流しながらパルスを印加してみる。

電流は5Aに設定した。

定電圧電源の出力はパルス発生器のコイルとダイオードを通ってバッテリーに供給されるので、ダイオードのVf分だけ電圧は下がる。

ダイオードはショットキを使用しているのでVfは0.5V程度だと思われる。

ここでの充電電圧はあくまでも定電圧電源の出力電圧を記載している。

5Aを流し続けるとバッテリーの温度が上がる。

電解液の飛散防止に、バッテリーの上には炭酸水素ナトリウム水を含ませた雑巾をかぶせている。

【日立製 40B19(28Ah)】

| 充電電流 | 充電時間 | 充電電圧 | パルス | 内部抵抗 | 備考 |

| 0.5A定電流 | 12時間 | 13V前後 | あり | 10.73mΩ→12.96mΩ | 増大 |

| 5.0A定電流 | 8時間 | 14V前後 | あり | 12.96mΩ→10.87mΩ | 減少 |

| 4.0A定電流 | 7時間 | 14V前後 | あり | 10.87mΩ→10.52mΩ | 減少 |

| 0.5A定電流 | 3時間 | 12V前後 | あり | 10.52mΩ→11.59mΩ | 微増 |

| 0.5A定電流 | 3時間 | 12V前後 | あり | 11.59mΩ→11.44mΩ | 減少 |

| 0 | 3時間放置 | 開放電圧12.7V前後 | — | 11.44mΩ→11.72mΩ | 放置 |

| 0.5A定電流 | 4日間 | 12V前後 | あり | 11.72mΩ→11.92mΩ | 増大 |

自動車用の60B24は36Ahなので0.5Aの充電電流は0.014Cにしかならない。

60B24に4Aの電流を流せば0.1C以上になるので、バッテリーの復活には0.1C以上の充電電流が必要なのか?あるいは時間が必要なのか?

5Aの定電流充電から4Aに電流を下げたのだが、連続充電でバッテリー温度は60℃を超えた。

さすがに過充電を繰り返した結果、バッテリーが物理的に傷んでしまった可能性がある。

中をのぞいてみると電解液が濁っている感じがする。

電極が脱落しているのか。

スポイトで電解液を吸い出してみると、明らかに濁っている。

Panasonic製 60B24の場合

UPS用として使っているPanasonicのcaos(C6 N-60B19L 36Ah)でも実験してみた。

使い始めたのは日立製と同じく2018年なのだが、ほぼ満充電が維持されるUPS用は劣化が少ない。

充電電流を2.5Aとしたのは、このバッテリーは補水キャップの所にガス透過性フィルムが貼られているので、内部のガス圧が余り上がらないようにだ。

【Panasonic 60B24(36Ah)】

| 充電電流 | 充電時間 | 充電電圧 | パルス | 内部抵抗 | 備考 |

| 2.5A定電流 | 9時間 | 13V前後 | あり | 6.51mΩ→7.60mΩ | 増大 |

| 0 | 3日間放置 | 開放電圧12.88V | — | 7.60mΩ→7.67mΩ | 放置 |

メーカ不明 SV4L-BSの場合

バッテリ容量が小さいので充電電流は0.5Aとした。

充電電流を減らす為に充電電圧が低くなり、パルス発生器の電圧も下がる。

これにより波形のひずみが少なくなる。

昨年購入した中古の原付に付いてきたバッテリーである。

原付にセキュリティアラームが付いているので、それが電力を食っている。

これまでに何度かバッテリーを上げてしまっている。

【原付用 SV4L-BS(3Ah)】

| 充電電流 | 充電時間 | 充電電圧 | パルス | 内部抵抗 | 備考 |

| 0.5A定電流 | 8時間 | 13V前後 | あり | 23.7mΩ→21.3mΩ | 減少 |

| 0 | 5日間放置 | 開放電圧12.78V | — | 21.3mΩ→18.51mΩ | 放置 |

原付のバッテリーは0.5A定電流充電でも、内部抵抗は23.7mΩから21.3mΩに減少した。

SV4L-BSは12V/3Ahのバッテリーであり、0.5Aの充電電流でも0.17Cになる。

SUPER NATTO ST12A-BSの場合

スカイウエイブに使用している10Ahのバッテリーで、使用期間は2年になる。

スカイウエイブはバッテリーを寝かせて搭載している。

スカイウエイブは何度もバッテリーを交換している。

そのいずれもセルショートや自己放電過多などでダメになっている。

下の写真の台湾YUASAも長持ちはせず、バッテリーが膨らんでしまっている。

台湾YUASAと書かれているが、本物かどうかは不明だ。

これに対して韓国製のSUPRT NATTOは長持ちしている。

既に2年が経過しているが、数ヶ月乗らなくてもセルが回る。

内部抵抗も7.91mΩと、十分低い値を維持している。

【ST12A-BS(10Ah)】

| 充電電流 | 充電時間 | 充電電圧 | パルス | 内部抵抗 | 備考 |

| 0.5A定電流 | 2時間 | 13V前後 | あり | 7.91mΩ→8.00mΩ | 増加 |

| 0.5A定電流 | 8時間 | 13V前後 | あり | 8.00mΩ→7.90mΩ | 減少 |

パルスを重畳させると充電電流が増える

充電電流を十分に増やせば、パルスを印加しなくてもバッテリーは回復する。

EP EverのMPPTチャージコントローラは、イコライゼーションチャージモードがある。

これは定期的に充電終止電圧を16V以上にまで高めてバッテリーを活性化させるものだ。

こうして過充電状態にすることでサルフェーションが除去出来ると思われる。

ではパルスは何なのか。

パルスを印加すると充電電圧が低くても充電電流が多く流れる。

例えば40B19自動車用バッテリーの場合、4Aの充電電流を流すために必要な電圧は、パルス印加がない場合は17V前後必要だが、パルスを重畳させれば15V以下で大丈夫だ。

一般的な自動車で考えると、エンジン回転中のバッテリー電圧は14V前後であり、通常充電電流は流れない。

しかしパルス発生器を接続しておけば、14Vの電圧でも充電電流が流れる。

これによってサルフェーションが防止出来るのではないのか。

パルスを印加しても充電電流をあまり流さない場合は、バッテリーの内部抵抗は増大した。

これに対して、パルス印加無しでも過充電を行えばバッテリーの内部抵抗は減少した。

しかし過充電状態に置くので、バッテリーの電解液からは水素が発生し、バッテリーの温度が上がる。

これを続けることでバッテリーの寿命は短くなるのではないだろうか。

パルス印加でバッテリーは回復するのか

パルスを印加しながら充電すると、内部抵抗が減少する場合がある。

充電電流を余り流さずにパルスを印加すると、内部抵抗は増大する傾向だが全てではない。

従ってパルス重畳型充電器にある程度の効果を認めることは出来るが、ダメなバッテリーが使えるようになるかと言えば否である。

補充電の時に気休め的にパルスを加えておく、くらいに考えた方が良いだろう。

今回実験したバッテリーで、最も効果があったのが原付用の3Ahのバッテリーで、内部抵抗は2割以上低くなった。

自動車用としては60B24の内部抵抗が約10%減少したものの、その後トリクル充電を行うと内部抵抗が増大してしまった。

40B19Lや60B24も内部抵抗が増大した。

| バッテリー | 内部抵抗 | 結果 |

| G&Yu 60B24(36Ah) | 7.75mΩ→7.87mΩ | 劣化 |

| 日立 40B19(28Ah) | 10.73mΩ→11.92mΩ | 劣化 |

| Panasonic 60B24(36Ah) | 6.51mΩ→7.67mΩ | 劣化 |

| メーカ不明 SV4L-BS(3Ah) | 23.7mΩ→18.51mΩ | 回復 |

| SUPER NATTO ST12A-BS(10Ah) | 7.91mΩ→7.90mΩ | 維持 |

40B19は実験終了後24時間放置で内部抵抗増大、起電圧低下となった。

これは過充電によりバッテリーが物理的に劣化した可能性が考えられる。

市販のパルス発生器はたいしたパルス電圧ではないが、十分なパルス電圧を持ったデサルフェータを車に付けっぱなしにすると、走行中は常に過充電になる可能性がある。

実験を行うまでは、パルス発生器に効果がなかったとしても、バッテリーを劣化させる要因になるとは思っていなかった。

だが実際には内部抵抗が増大するバッテリーもあり、”保険代わりに付けておく”事が必ずしも良いことではないと分かった。

パルスの波形や電圧

今回はサンダーアップ(市販品の名勝)を改造して使用した。

同じく市販品のナイトコアは、パルスの半サイクル時間が短く波高値が高い。

周波数成分としてはサンダーアップが6~7MHzなのに対して、ナイトコアはその2倍くらいになっている。

パルスは、サルフェーションが共振する周波数成分が必要だ論がある。

これが数MHzだとの事なのだが、一方でこちらの記事では繰り返し周波数を変えることが有効だとしている。

市販のパルス印加充電器はトリクル充電ではなく、数アンペアの電流を数十分から数時間流すような設定になっている。

今回の実験でもデータは出たが、パルスを印加しなくても数アンペアの電流で数時間充電すると内部抵抗は下がる。

内部抵抗が0.1mΩ変わるとCCA値は20程度動くので、これを以て一喜一憂する記事が多い。

パルス充電は効果がないとする記事がある一方で、パルス充電でバッテリーが生き返ったとする記事もある。

結局の所バッテリーの状態などにもよる訳で、効果の出るバッテリーもあるしそうでないバッテリーもあるとしか言い様がない。

内部抵抗とは何なのか

バッテリーの内部抵抗は、設計・構造上のものとしてのオーミック抵抗(電極など基本的な電池の抵抗)と

反応抵抗(極板の状態などによる抵抗で、この抵抗が上がって劣化が進む)、そしてオーミック抵抗(電解液の過不足や濃度によるイオン移動度抵抗)の合計になる。

拡散抵抗は説明が難しい。

鉛バッテリーには電解液が入っている。

電解液の比重(濃度)は満充電で高く、過放電で低い。

しかし満充電状態においても、急速な放電を行うと部分的(電極版にごく近い部分)に電解液濃度が減少する。

反応が急速に起きるので、ミクロ的な電解液濃度の濃淡が生まれる。

これによって内部抵抗が増大するのが拡散抵抗である。

内部抵抗の計測には、インピーダンス方式とコンダクタンス方式がある。

コメント