錆落としだとか汚れ落としにドライアイスショットが使われる。

これは近年の技術なのだが、錆落としではレーザを使ったものの方がパフォーマンスが高い。

ドライアイスショットはドライアイスの激突力で表面の物質を除去するのではなく、瞬間的に表面物質を冷却することによって、体積変化を促して剥離を容易にすると説明されている。

最近ではエンジンのインテークポートの掃除に使われている。

ドライアイスショットのマシンは結構高額なのと、大量にエアを使う。

4kWのコンプレッサでも足りないそうだ。

またドライアイスは保存性が悪いので、どんどん気化して減ってしまう。

だったら液化炭酸ガスを使えば良いじゃないかというのが私の考えだ。

炭酸ガスは常圧では液体でいられないので、噴射すると気体と固体になる。

炭酸ガスボンベにパイプを付けて噴射してみれば分かるが、パイプからはドライアイスが出てくる。

こちらではCPU冷却用に使ったが、ケース内が炭酸ガスで詰まってしまって冷却能力が落ちてしまった。

液化炭酸ガスの圧力は4MPa程度あるので、そのまま噴射すればクリーナとして使えるのではないか?

液化炭酸ガスは常温で保存可能だし、4MPaあるのでエアコンプレッサだって不要になる。

じゃあ実際にどうなるかやってみようと思ったのだ。

ミニのインマニを外して、インテークポートに炭酸ガスを噴射する。

だが思いとどまった。

理由は温度だ。 ドライアイスにしろ液化炭酸ガスにしろ、二酸化炭素が気化する時には-70℃以下まで温度が下がる。

ドライアイスショットではその温度によって付着物を取り除くとなっているのだが、インテークポートに吹き付けたらまずバルブの温度が下がる。 バルブの温度が下がり、バルブガイドの温度が下がり、バルブガイドが抜ける、なんて事はないとは思うのだが、理屈としては考えられる。 実際施工中の写真を見ると、インテークポートの内面は瞬時に霜で覆われる。

ポートに対してドライアイスショットをしている動画は余り無く、数少ない動画を見ると1回5秒程度しか吹き付けていない。

それでは汚れが取れないので、温度上昇を待って再度吹き付けるという作業のようだ。

カーボンやスラッジでも密着度が低いものは剥がれるのだが、強固に付着しているものは塗装と同じで剥がれない。

サンドブラスト同様に柔らかいもの(湿ったカーボンなど)は落ちにくいそうだ。

ステムシールにしたって-60℃(になるわけではないが)に耐えられるのか?

高温には耐えるように出来ていると思うが、サーマルショックに耐えられるのか?

そう考えるとちょっとリスクがあるかなと。

実は炭酸ガスボンベからのホースとかを手配しようかと思っていたのだが、ちょっと待てよと思った次第である。

実際ドライアイス洗浄はエンジン内部ではなく、エンジンルームやオイルで汚れたエンジン及び補機類などに使われる事が殆どだそうだ。 動画では一瞬で綺麗になるようなイメージを抱かせるが、ポート清掃には意外に時間がかかる。

ポート清掃よりも空冷エンジンのフィンとか、手の入らないエンジンルームの隅のオイル汚れとか、クランクケースのオイルラインなどの汚れ落としに効果的だと言われる。 元々は鋳型の清掃用として使われたものだそうで、それを他分野へ拡販しようと自動車業界に売り込んだという話だ。

ドライアイス洗浄機メーカ?は、自動車のポート洗浄に使う為の研修期間は1ヶ月必要だと言っているとか。

フランチャイズ講習?

それにしても長くないのかな、1ヶ月とは。

ポート洗浄は、こんなに汚れています!今からドライアイスを吹き付けます→途中はカット→こんなに綺麗になりました、みたいな動画ばかりなのだ。

調べてみると、液化炭酸ガスを吹き付けるタイプの洗浄装置は実用化されている。

電気系ではプリント基板のフラックス洗浄も出来るそうだ。

ただし-60℃以下まで急激に温度が下がるので、熱衝撃の問題はある。

膨張係数の違いによりチップ部品にクラックが入る場合もある。

水溶性フラックスと純水による洗浄が、多く使われていると思う。

そのほかの分野で使われているのは、金型清掃や真空容器などの不純物や水分を嫌う機器の洗浄だ。

炭酸ガスではないのだが、水溶性化学物質の粉末を吹きかけるようなものもある。

形状から見ると塗装用のガンのようなものに、その粉末を入れて吹き付けている。

これもエンジンルーム洗浄や、エンジンブロックの洗浄、バイクなど空冷エンジンのフィンの奥まった所、ワイヤースポークのホイールなどの洗浄に効果的だそうだ。 水溶性の物質なので、ショット後は高圧洗浄機などで洗い流せば綺麗になる。

液体という点では高圧洗浄機にアタッチメントを付け、高圧の水と一緒にブラストメディアを噴射するものがある。

エアコンプレッサが不要で手軽だが、メディアは使い捨てになる。

二輪車の清掃や、自動車の下回りの清掃に使われるそうだ。

自動車メーカが推奨しているのはクルミの殻を吹き付ける、ウォールナットブラスタだ。

自動車メーカ指定のウォールナットブラスタ装置があり、専用のアタッチメントがセットされている。

清掃には1ポート(1バルブ)あたり10分が指定されていた。

クルミは砂などよりも柔らかいので、エンジン内部に入ってしまったとしても害が少ない。

サンドブラスタのように塗面を傷める心配がないので、塗装面やプラスチックなどの汚れ落としに使われる。

ウォールナットブラスタはサンドブラスタの砂の代わりにウォールナットを使うだけなので、機器としては数万円と安価なものだ。

サンドブラストガンにウォールナットを入れれば簡単に使えるが、ウォールナットメディアは価格が高いので回収装置(バキューム掃除機のようなもの)と組み合わせないと、金がいくらあっても足りなくなる。 ウォールナットメディアは1kgで5千円位だ。

ウォールナットはバレル研磨機でも使われるそうだ。

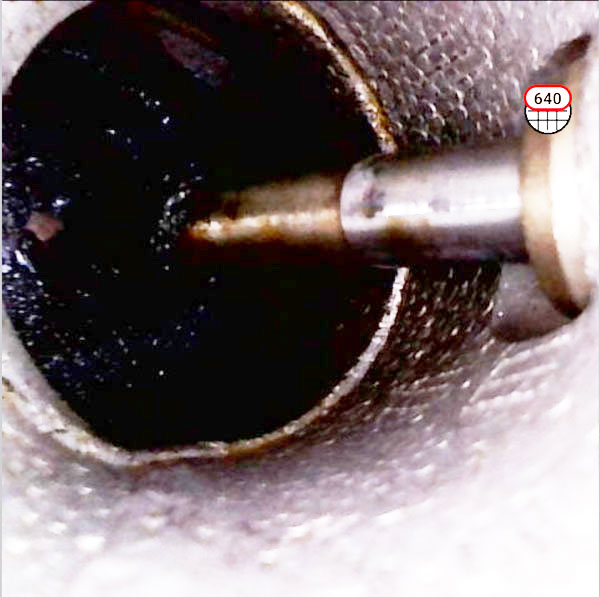

炭酸ガス噴射は思いとどまったが、このバルブの柔らかそう?なカーボンを見ると、こそぎ落としたくなる。

かさぶたを引っ張るように、剥がしたくなるではないか。

ボンネットを開ければ見えるマニホールドの4本のビスを外せば、いつでもこのかさぶた、じゃなかった、カーボンがそこにある。

コメント

自分は硬貨の研磨に クルミの殻の代用として安く売られている 爬虫類の床材を使っています。原料は同じクルミの殻です。