充電制御車は走行状態によってはバッテリーが満充電ではなくなる。

山を下りる時はエンジンブレーキを使うので充電されるが、山を登ってくる時は余り充電されない。

夕方ならヘッドライトが点灯するので充電モードになるが、日中だとオートライトは木陰でも余り反応しない。

停車時もドライブレコーダなど多少は電流が流れているのと、土日は車を使わない事もあるのでたまにバッテリーを補充電している。

たまにと言っても、前回充電したのは何ヶ月前だっけ?という頻度ではある。

少し遠くまで買い物に出かける時には1時間くらい走るが、普段は山を下りて用事を済ませて山を登って帰ってくるだけなので、片道の走行時間が10分程度しかない。

充電の話ではないが、水温が上がるのは比較的早く、水温が上がるとヒートエクスチェンジャで油温も上がる。

水温上昇を早めるのはコールドスタート時からの排ガス対策だろう。

ミニの前モデルは水温が低い時にはウォータポンプは止まっている。

ベルトにプーリーが接触していて、そのプーリーに更にウォータポンプのプーリーが接触している。

水温が低い時にはソレノイドでプーリーの位置を変え、ベルトに接触しないように制御されている。

F系はウオータポンプに直接ベルトが掛かっている。

ユーロ7になると更にエミッションが厳しくなり、小排気量車、小排気量ターボ車、走行中にエンジンが止まるタイプのハイブリッド車は、さらなる有害排出ガス低減が求められるとか。

こうなるとコールドスタート後の水温や油温の管理もより厳しくなる。

話が逸れた。

バッテリーを充電した話だった。

基本的に鉛バッテリーは満充電状態を保たなければいけない。

AGMバッテリーモードで充電開始し、3時間後には充電電流が1.4Aまで減少した。

6時間ほどすると満充電表示になっていたが、正確に充電開始何時間後に満充電表示になったのかは(常に見ていたわけではないので)分からない。

バッテリー容量が80Ahなので、平均電流が2Aだとしても12Ah位の充電量でしかない。

逆に言えばその程度は充電出来る(満充電ではない)という事になる。

SOCが85%なので、充電制御車としてはごく普通の値かな。

車を解錠するとヘッドライトなどが点灯するのだが、その時の電圧が12V以下になったら補充電するようにしようかなと思う。

と思っても車に乗り込む時はどこかに行く時で、帰ってきた時には電圧は高いので充電のことなどすっかり忘れている。

補充電は急速充電器を使うのではなく、トリクル充電的に小電流で長時間行った方が良い。

元々鉛蓄電池は反応が余り早くはないので、充電電流を増やしても反応が進まない。

アイドリングストップ車や充電制御車用のバッテリーは、充電反応速度が改善されているのだがそれでも所詮は鉛蓄電池だ。

ソーラーシステム用として使うとよく分かるが、鉛バッテリーは充電効率が上がらない。

充電電流を増やすとバッテリー温度が上がり端子電圧が上がるが、充電率は上がらない。

Li-ionだと日差しを受けて電流がMAXとなる数時間でも、結構充電が進む。

定電圧・定電流電源があるのなら最大電圧を14V前後に、電流設定1~2Aで数時間充電するのが良い。

横浜時代はCISに殆ど乗らなかったので、太陽電池版を置いて充電していた。

ただこれが結構微妙というか、小電流でも充電し続けるとバッテリーの端子電圧が上がる。

すると電解液が減りやすくなるので、この点注意が必要だ。

鉛バッテリーなので過電圧で壊れる可能性は少ないが、発生ガス量が増えると(密閉型でも)外部排出してしまい、電解液が減っていく。

公称12Vの太陽電池だと軽負荷時の電圧は16V~18V位なので、14V以下に制限する何かを入れた方が安心出来る。

毎日の過充電時間は少なく、過充電電流も少ないわけだが、それが毎日繰り返されるのでバッテリーにとっては厳しい状態になる。

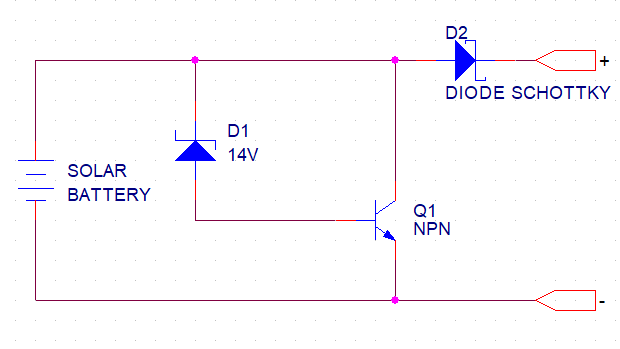

太陽電池側にツェナー(多少パワーが必要なのでツェナーダイオードとトランジスタの組み合わせなど)を入れて電圧制限し、それと車両側をショットキーダイオードで接続するのが楽かな。

上の回路ではD1とQ1のVbeで、Q1のコレクタエミッタ間の電圧が14.5V前後に制限される。

出力のパワーショットキーダイオードのVfが0.6V位だとすれば、出力は13.9Vあたりになる。

Q1のベースに可変抵抗を入れれば、リミット電圧を多少調整出来る。

私は定電圧電源を接続しておいたこともあって、この方が管理が楽ではある。

コメント

Q1の発熱がいかほどか?

D1が過電流→その前にQ1が壊れる…

私ならあちこちに抵抗器を入れてしまいそう

使用するソーラーパネルの発生電圧:電流特性を見切っているので、

このようなシンプルな回路とすることが出来るのですね。