オイルフィルタはMAHLEやMANN製を使っている。

価格は変動するがMAHLEが1.6千円くらい、MANNは少し高い。

安物だとノーブランド品が5百円台からあるが、さすがに使ったことはない。

純正品は4千円以上するので、MANN製でも半額以下である。

フィルタにはフィルタケースのOリング、フィルタケースのドレンプラグ、オイルパンのドレンプラグのワッシャが付属している。

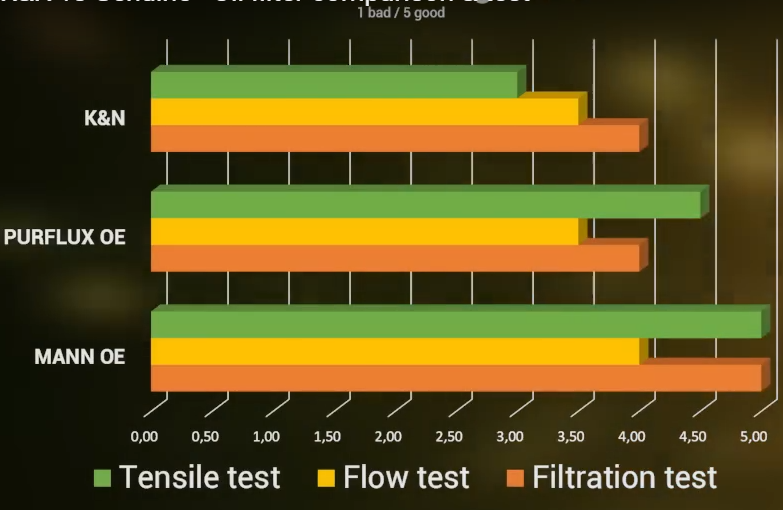

MANNのフィルタの性能は普通と言えば良いだろうか。

MANN製より濾過能力の高いフィルタもあるし、低いフィルタもある。

下のグラフはK&NやPURFLEXより良いよと言うだけのものだ。

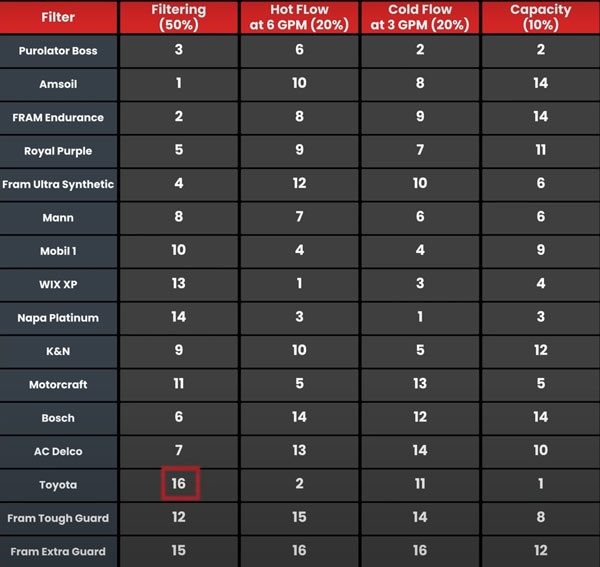

以前にも書いた事があるが、トヨタのフィルタは圧損重視の設計だ。

最初にテスト結果を見た時はトヨタを語る偽物フィルタじゃないのかなと思ったのは、余りに濾過能力が低いからだった。

しかし他のテストでも同様の結果だったので、濾過能力を犠牲にしても圧損を減らす設計であることに間違いない。

圧損を低く抑えながら濾過能力を上げるには、濾紙面積を増やすしかない。

濾紙面積を増やせばコストが上がってしまうので、安物フィルタは濾紙面積を削ってコストを下げている。

圧損の低いフィルタは燃費にも好影響を与える。

圧損が低い代わりに濾過能力も低いのだが、トヨタ的にはスラッジ除去能力はさほど必要ではないという判断なのだろう。

低粘度オイルや低圧損フィルタなど、地道な努力によっての燃費改善という事だ。

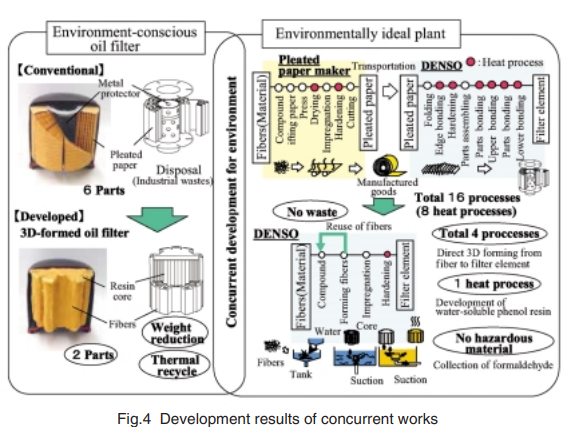

トヨタ(ダイハツ,スズキもデンソー製なので同様)の純正オイルフィルタは、濾紙部分が普通のものと異なり、繊維を成型したものが使われている。

写真はこちらより。

下の写真の方が分かりやすいだろうか?

写真はこちらより。

デンソーでは環境負荷の低減やコストダウンのための構造だと言っている。

現在は従来型の濾紙型に戻されつつあるので、一体成形型フィルタのメリットはなかったのかな。

環境調和型オイルフィルタ開発の着眼は,エレメント製造工程において,中間品(濾紙)を使わず,繊維(材料)から直接成形するところにある.

従来のエレメントは濾紙を折り曲げて鉄芯に接着する構造だったが,今回は,水に混合した繊維を直接ナイロンコア上へ吸引,堆積させながら所定の3次元形状に成形させるという構造・加工法とした.

この製品構造と加工法は,環境対応を盛り込んだ設計・生産技術同時開発活動(環境コンカレント活動)で整合性をとりながら開発した.その結果をFig.4に示す.製品ライフサイクルの各プロセスにおいて,盛り込まれた環境対応技術は以下のとおりである.原材料生成 材料を再生可能資源に転換した上で,原材料生成時のエネルギーや廃

棄物をミニマムとするため,部品点数や材料種類をミニマム化.

(4種6部品→2種2部品)

オイルフィルタに引っかかるのはスラッジ的な、カーボンの粒みたいなものだ。

定期的なオイル交換をしている車ではそれらも少なく、金属粉なども殆ど出ない。

一方でオイル管理が悪かったり、走行距離の多い車ではスラッジが多くなる。

トヨタ車にお乗りの方で圧損より濾過能力を重視したいのであれば、Bosch製を使えば良い。

Bosch製の濾過能力は、他の一般的フィルタ同様である。

トヨタでは1.5万kmごとにエンジンオイルとオイルフィルタ交換を指定している。

フィルタ能力の高いオイルフィルタは当然詰まりやすいのだが、オイル上がりやオイル下がりなどでオイルの汚れが激しい車でもない限り、1.5万km程度で詰まることはないと思う。

フィルタが詰まるとフィルタを経由せずにオイルを通すバルブが開くので、オイル切れが起きることはないが、フィルタは役目を果たさなくなる。

ジムニーは5千kmごとのオイル交換と1万kmごとのフィルタ交換が指定されていたが、オイル交換時にはフィルタも一緒に交換していた。

フィルタはMonotaROブランドのものをよく使った。

MonotaROで何か買う時に、送料無料まであと少しという時にオイルフィルタとかオイル廃棄処理箱を買っていて、どちらもそこそこの数が溜まっていた。

純正より濾過能力は低いと思うのだが、その代わり5千kmごとに交換しますよと言う事で。

コメント