ミニのATFを交換する。

ATFの交換自体は何と言うことはないが、抜いて→入れての繰り返しなので時間がかかる。

圧送交換屋さんに持って行けば、お金はかかるが手間はかからない。

計算してみれば分かるが、同じオイルの量であれば圧送交換よりも希釈交換の方が交換率は上がる。

圧送交換が流行だが…

F55/F56は空冷ATFクーラが付いていないので、水冷ATFクーラを外してアタッチメントを付けないと圧送交換が出来ない。

トルコン太郎技術料1万円、専用アタッチメント使用料2万円、ATFクーラー脱着工賃3万円、クーラント補充1万円、クリーニングオイル20リットル4万円、充填オイル10リットル8万円、添加剤1万円、エラーチェック2万円… みたいな費用ではないだろうか。

値段はショップによってピンキリなのだが、「お客さ~ん、結構汚れが酷いですよ、あと20リットル圧送しておいた方が安心ですよ、後でやると又工賃かかっちゃうし、汚れが残っているとミッション壊れますから。」みたいな所もあるのでご注意を。

圧送交換屋では最初に安いオイルでクリーニングを行い、その後で高いオイルを充填する。

安いオイルが大量に必要なのは、何度も圧送していかないと交換率が上がらないからだ。

そして汚れた古いオイルが排出され、綺麗な安いオイルが充填される。

安いオイルが充填されたら今度は高いオイルを入れるのだが、それって又何十リットルも使わないと高いオイルに入れ替わらないでしょ?

古いオイルが新しくなっていく過程では、黒っぽいオイルが赤っぽくなることで違いが分かる。

しかし安いオイルも高いオイルも赤だとしたら?

高いオイルになりましたよと言われて、ハイそうですかとなりそうだが、実はAT内部の半分は安いオイルで満たされた状態なのだ。

実際輸入車屋などでは指定のオイルで圧送交換をするので、ATF交換代が50万円とか70万円とかになるそうだ。

しかしそれは余りにお金がかかると言うことで、圧送交換をやめた整備工場もある。

勿論今でも圧送交換こそ最高だとしているオイル交換屋もあるが、圧送交換ブームは終わったのかなと思わないでもない。

何故圧送交換で交換率が上がらないか?それは抜かないからである。

ATF全量が10リットルのトランスミッションに、10リットルの新油を入れると新油率は50%だ。

ATF全量が10リットルのトランスミッションから5リットルを抜き、5リットルの新油を入れると交換率は50%である。

トルコン太郎では最初にオイルを少し抜いてから新油を入れるモードがあるようだが、エンジン運転中にこれを行うので油幕切れが心配ではある。

トルコン太郎の構造はオイルポンプが2つと重量計が2つ付いていて、抜いたオイル量と同量(同じ重さ)のオイルを注入する簡単なものだ。

オプション等により価格は異なるが新品で45万円前後、中古だと数万円で手に入るので個人で持てないこともない。

株式会社マツキ(トルコン太郎販売元)では新油を圧送して10分(車はアイドリングで)放置するとしているが、実際にトルコン太郎を使っている整備工場では10分では汚れが浮かない、最低でも30分は必要だと言っている。

念を入れる所だと1時間ほど時間をかけるそうだ。

どことは書かないが、フラッシング剤を入れてしまうオイル交換屋がある。

サブタイトルが「こんなオイル交換見たこと無い?」なのだが、見た事も聞いた事もない。

ATFと添加剤

自分でATF交換を行うには交換部品とATFが必要だ。

ATFはBMW指定(認証)のものを入れた方が安心である。

ショップなどではワコーズのATFを勧める場合が多く、これはDEXRON3指定ATでもDEXRON6指定ATでも問題なく使えるのだそうだ。

ワコーズのATFがどんなものか調べてみようと思ったことがあるのだが、詳細なデータは非公開みたいだ。

ワコーズオイル扱い点ではワコーズの添加剤を入れたがる。

添加剤を入れなければ満足な性能にならないのか?と思いたくなるようなセールスぶりだ。

エンジンオイルの添加剤はまあ良いとして、ATに関しては余計なものは入れない方が良い。

どこかの性能を上げればどこかが下がるわけで、なのでトランスミッションに応じたATFがある。

そもそも潤滑性能を上げようとすればフリクションプレートの摩擦が減ってしまうわけだし、フリクションプレートの摩擦力なりオイルの剪断力を上げようとすれば、潤滑性能なりオイルの寿命が短くなる。

ATFの添加剤の説明にはこう書かれている「摩擦係数を補い、トルク伝達効率を引き上げます。」摩擦係数を補うとは、摩擦を軽減すること?増加させること?トルク伝達効率を引き上げるとは、トルクコンバータに作用すると言う事?

「走行に伴い悪化した変速フィーリングを、短時間で簡単に向上させる事を目的としたATF専用添加剤です。」とも書かれている。

フリクションプレートのスリップを増やせばシフトショックは軽減されるが、滑りが起きる状態で使うのでATの寿命は短くなる。

輸入車を専門に扱う整備工場では、各自動車メーカ指定のATFやエンジンオイルを在庫している所もある。

ATFの他種混用は避けるようにと、多くのメーカは注意書きがある。

ある整備工場の記事で、ワコーズのATFは部分交換(交換率が低い場合)でもメリットが発揮出来るような、オイルと言うより添加剤の集合体みたいな性質だと書いている。

元々ATFは交換率が余り上がらない(何度も交換を繰り返さない場合を想定)ので、そうした場合を想定した成分になっているらしい。

好きなオイルを入れれば良いと言ってしまえばそうなのだが、BMWでも6速ATと9速ATでは指定オイルが違う。

これは潤滑性能だけではなく動粘度だとか、シール類に対する影響などが異なるからだ。

ATFを選択する

ミニの6ATはi8などにも使われているアイシン製で、ATF総容量は5.5リットルだ。

日本製なのでオイル許容度は大きいと言われていて、ZF製ほどの神経質さはないのだとか。

このATに使えるATFを、シャーシ番号から検索するとこれらが適合するとなる。

AISINブランドだとAISIN AFGが適合するとなっているが、AFGはBMWの認証が取れていない。

だったらBMW純正オイル(ATF 6:品番:83222355599)にしろと言われそうなのだが、15リットル分を買うと30万円近い価格になる。

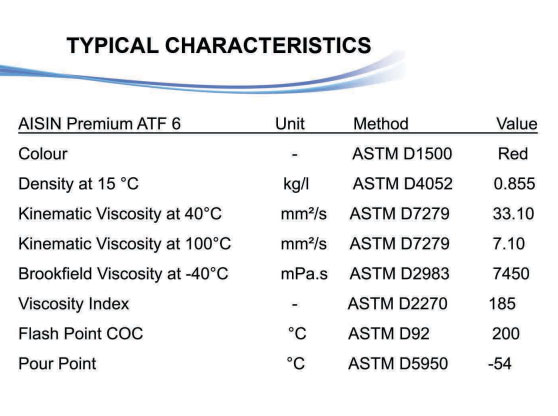

AISIN Premium ATF 6 ATF-92001は一部の国で入手出来るとあるが、日本で入手する場合は個人輸入しかない。

Spec.は以下の通りだ。

OEMのBMW認証オイルの1つがSWAG 50101161になる。

勿論BMWブランドのオイルを使っても良いが、比較的入手しやすく大容量(と言っても5リットルだけれど)のボトルが入手出来るのがSWAGだ。

1リットルボトルはSWG 81929934になる。

今回は5リットルボトルを3本、合計15リットルを使う。

他の互換品として以下が見つかった。

SWG 20932600

SWG 20932605

MEYLE 0140192900

FebiBilstein 101161

BluePrint ADG05532

VAICO V60-0131

SWAG,BluePrint,FebiはいずれもFerdinand Bilstein GmbH + Co. KGグループであり、中身は同じなのではないだろうか。

Febi 101161の粘度に関しては、次のもののみ記載があった。

Kinematic viscosity 34 mm²/s (40° C)

価格的にはMOTULのATF VIがお得だ。

粘度はそう変わらないが、動粘度指数が小さい(温度変化による粘度変化が大きい)

OEM品番を調べても出てこないのだが、MOTUL側としては互換性があるよと言っている。

MOTULは、使用にあたっては車両の説明書で互換性を確認しろと書かれている。

ワコーズも同様で、各社ATFと互換性があるよと書かれているが、適合に関してMOTULのような注意書きはない。

ワコーズはプレミアムスペックが適合で、セーフティスペックは適合外の筈だ。

ワコーズプレミアムスペックの粘度は以下だ。

| 40℃ | 27.9mm2/s |

| 100℃ | 6.4mm2/s |

| Index | 192 |

余談ではあるがトヨタの低粘度ATFは40℃の粘度が23mm2/sと、かなり柔らかい。

エンジンオイルのみではなく、ATFの低粘度化も進んでいる。

今回は優良OEM品と言われるSWAGのものを使用する事にした。

上にも書いたとおりFerdinand Bilsteinグループなので、FebiでもSWAGでもBluePrintでも中身は同じではないかと想像する。

必要な工具を準備する

工具としてはT40/T55のトルクスビットと17mmの6角レンチが必要になる。

17mmの6角は差し込み角が1/2なので、1/2⇔3/8変換もあった方が良いかも。

最近は国産車でもそうだが、輸入車はトルク規定がシビアなのでトルクレンチも用意しよう。

中華トルクレンチは誤差の大きなものもあるのでご注意を。

車はジャッキアップではなく、スロープに乗せた。

ATF交換時にはDやRにシフトする必要があり、タイヤが浮いていない方が良い。

フロントタイヤは高さ17cmのスロープに、後輪は10cmのものに乗せた。

本当は車両が水平になるようにした方が良いのだが、高さのあるスロープだとボディ下面に当たってしまって後輪用に使えない。

中華スロープも品質は様々なので、購入時には注意した方が良い。

なおスロープを使う場合はスロープの下がフラットなコンクリートやアスファルトである必要がある。

砂利や土など不安定な所で使うと、部分的な応力によってスロープが曲がったり割れたりする。

交換部品を準備する

交換部品は、基本的にはOリング(24278699922,24278699927,24278627917)だけあれば良い。

今回私はオーバーフローパイプ(24148699921)ドレンプラグ(24148699923)も交換したのだが、再使用が可能なものだ。

Oリングは入手性が余り良くないと思うので、汎用品を使っても良い。

ネジの構造的にシビアなものではなく、圧力の加わる場所でもない。

下の写真は純正品と汎用品を並べてみたものだ。

オーバフローパイプは従来品と現行品で色が違う。

従来品(取り付けられていたもの)の元の色はピンクだったかな、既に変色しているけど。

ドレンプラグ、オーバフローパイプ共にOリングの破損は見られなかった。

BMWでは再使用不可能部品としているが、劣化や破損がなければ再使用でもかまわない気がする。

ATFを交換する

ATFを抜く前にフィラーボルトを緩めておくのが基本だ。

ATFを排出した後でATFが入れられないなんて事になると面倒(いざとなればドレンプラグから入れられる)なので、先にフィラーボルトを外す。

エンジン停止状態でドレンプラグを抜き、オーバフローパイプを抜くと2.5リットル程度のATFが抜けてくる。

抜け終わったらネジを元通りに締め付け、フィラーボルト穴から3リットルのATFを入れる。

30分~1時間ほどアイドリングで放置し、途中何度かRやDにシフトする。

面倒でない人は数kmでも走った方が良いが、私は面倒だったのでアイドリング状態で約1時間放置した。

BMWでは各ギアポジションに入れろとなっているが、停車状態ではRとD(M1/M2)位にしかギアシフト出来ない。

走行するなり時間が経過したらオイルを抜く。

オイルを抜いた後は、再度3リットルのATFを入れる。

ATFを入れた後は走行するなり、30分~1時間アイドリングで放置した後でATFを抜く。

これを全部で4回繰り返すと、3リットル×4=12リットルで、残りのATFが3リットルになる。

新油を入れると清浄分散効果が上がるので、スラッジなどがオイルに溶ける。

つまり古いオイルと新油が混ざることでATFが汚れるのみではなく、AT内部の汚れが溶け出すことによる汚れもある。

単にオイルを混ぜて排出するだけなら時間はかからないが、内部の汚れを落とすには1時間以上の循環が必要だというAT屋(オーバーホール屋さん)もある。

汚れは徐々に溶け出すので、出来るだけ長い時間をかけた方が効果的だと言われる。

ジムニーのATF交換時(2回目)はATF交換を複数日に分けて行い、その間に走行を行った。

今回ミニはアイドリングだけで済ませてしまったが、走行するなどした方が良いはずだ。

最後はオーバフローパイプを規定トルク(45Nm)で締め付け、3リットルのATFを入れる。

おそらく油温は上がった状態になっていると思うので、しばらくエンジンを止めて放置してATF温度が25℃~30℃まで下がるのを待つ。

BimmerLinkアプリを使えば、無料状態でもATF温度は測れる。

ATF温度が下がったら、エンジンをかけてアイドリング状態にして、ドレンプラグを外す。

ATF量は他の車でも同じだと思うが、エンジンをかけた状態(シフトポジションはP)でチェックする。

温度が規定されているのは、熱膨張係数が小さくはないからだ。

エンジンやATが冷えた状態でエンジンをかけ、ATF温度が25℃~30℃になったらドレンプラグを緩める。

ATF温度が低いと粘度が上がって抜けにくく、25℃程度が良いとされる。

ドレンプラグを抜くと、オーバフローパイプから過剰なATFが排出される。

最初は連続的にATFが垂れてきて、やがて気泡が混じるようになる。

フルード温度は徐々に上昇するので、ドレンからの気泡混じりのATFは流れ続ける。

その状態のまま45℃~50℃でドレンプラグを締めれば、ATFは規定量となる。

ドレンプラグの締め付けトルクは8Nmだ。

左が交換前のATF、中央が交換3日目のATF、右が4回目(最後)に排出されたATFだ。

紙を置いた場所が湿っていて、加水で色が紫っぽくなってしまった。

交換前のATFは容器に入れて見るとかなり汚い。

交換3回目には一応色が付いた程度にはなる。

ジムニーでは20リットルのATFを使い、12回の入れ替えを行った。

10回目(新油率99%程度)の排出ATFは新油と変わらない色となった。

F55のATのATF総量が不明なのだが、仮に6リットルとすると今回の交換で新油率は95%位になったと考えられる。

最後にオーバフローしてきたATF(右)と新油(左)、未だ汚れた色はしているがこの程度で良いだろう。

入れ替え5回目と言う事になる。

計算上の新油率は約98%となった。

ジムニーのATFは安価だったのだが、MINI用は高い。

F55でATFを20リットル使うと新油率が99%以上になり、新油と変わらぬ色になるはずだ。

そこまでやって意味があるのかみたいな話にもなるので、今回は15リットルを使った。

以前にジムニーのATFを交換した時にも、20リットルは使いすぎかなと思った為もある。

ジムニーのATF交換時の写真だ。

左から交換5回目、10回目、新油である。

ATFの交換サイクルはどの程度が良いのか

コスト的にも廃油を減らすという環境的にも、5~6万kmごとに15リットル程度のATFを使って交換するというのが現実的ではないだろうか。

ミニはATF無交換が指定されているが、ジムニーは5万kmごとの交換が指定されている。

ジムニーは約15万km走行時と21万km走行時にATF交換を行ったが、廃油に金属粉などは全くなかった。

金属粉が混じるとオイルがメタリック的な感じに見えるが、そうした事はなかった。

勿論ミニも同様で異常はなかった。

金属粉やスラッジが多い場合は、AT内部の異常を疑うべきである。

ATのフリクションプレートはATFを介して、つまりATFの剪断力を利用してトルク伝達を行う。

従って理屈の上ではフリクションプレート(クラッチやブレーキバンド)は、伝達率が100%になる直前に多少のスリップが起きるだけで、基本的にはほぼ摩耗しない。

ギア類は駆動力伝達によって摩擦が起きるので、金属が削れて減っていく。

これがマグネットなどに捕捉されたり、オイルに溶け込んで色の変化を起こす。

大量の金属粉が混じると(ATでは希だがCVTでは起きる)排出オイルがメタリックのごとく輝く。

こうなるとフリクションプレートがその金属粉で摩耗し、フリクションプレートも減っていく。

ミニはトランスミッションにオイルパンがなく、ストレーナや磁石を清掃する事は出来ない。

(外せる場所はあるのだが、底面ではなく側面に付いているカバー状のものになる)

ドレンプラグの近くに強力な磁石を貼り付け、オイル交換前にその磁石を外す事で磁石に吸引された鉄粉をドレンオイルと一緒に吐き出させる、なんて事をしている人もいる。

ATFを交換してフィーリングが変わる場合がある。

ジムニーでは最初にATFを交換した時は、シフトショックが減った。

オイル粘度が下がった事で、フリクションプレートの切れが良くなったのかも知れない。

ジムニーの2回目のATF交換時は、殆ど違いは感じられなかった。

1回目の交換から6万kmを走行していたが、オイルの劣化が少なかったと言う事だろう。

ミニの場合は元々シフトショックが殆ど感じられなかったので、オイルを換えても変化はなかった。

もし変化があったとするならば、交換前のオイルの汚れが酷かった事になる。

ATコントローラの学習値をリセットするか否かは賛否がある。

ジムニーの時は再学習手順が面倒なので、学習値をリセットした事はない。

ミニもZF製トランスミッションのものは再学習の手順が複雑で、学習パターンの走行を路上で行う事は難しい。

アイシン製に関しては調べていないが、とりあえずリセットせずに乗っている。

コメント